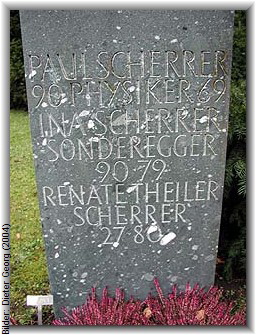

- geb. 3.2.1890 in St. Gallen

- gest. 25.9.1969 in Zürich

Schweizerischer Physiker; studierte zunächst zwei Semester Botanik an der ETH Zürich, wechselte dann zu Physik und Mathematik. 1912 setzte er seine Studien in Königsberg fort und wechselte dann nach Göttingen, wo er 1918 eine Privatprofessur erhielt und 1916 in Zusammenarbeit mit Peter Debye eine experimentelle Methode zur Strukturbestimmung von Kristallen mittels Röntgenstrahlen entwickelte, das bis heute so genannte Debye-Scherrer-Verfahren. Ab 1920 war er Professor an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich und wurde 1927 dort Leiter der Experimentalphysik. Ab der 1930er Jahre wandte er sich verstärkt der Kernphysik zu. 1954 war er an der Gründung des Forschungszentrums CERN bei Genf beteiligt und wirkte in verschiedenen Institutionen und Gremien zur Verbreitung der Kernenergie in der Schweiz.

Zürich, Friedhof Fluntern

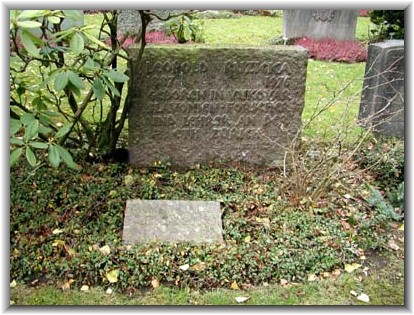

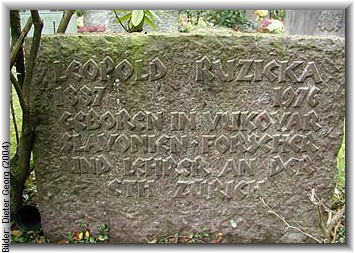

- geb. 13.9.1887 in Vukovar (Bulgarien)

- gest. 26.9.1976 in Mannern (Kt. Thurgau)

Schweizerischer Chemiker kroatischer Herkunft; Sohn eines Küfers; studierte an der Technischen Hochschule Karlsruhe Chemie mit Schwerpunkt organische Chemie. 1912 folgte er seinem Doktorvater Hermann Staudingers, der einen Ruf an die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH) erhalten hatte, als dessen Assistent dorthin. Nach dem Bruch mit Staudinger verließ Ruzicka die ETH und arbeitete für die Industrie, so daß eine modellhafte und fruchtbare Zusammenarbeit zwischen akademischer und industrieller Forschung entstand. Ruzicka arbeitete u.a. über Riechstoffe, Steroidhormone (u.a. Synthese von Androsteron und Testosteron) und höhere Terpene. Über Genf kam er an die Universität Utrecht, wo er von Oktober 1926 bis 1929 als Professor für organische Chemie lehrte und forschte. 1929 kehrte er als Nachfolger von Richard Kuhn an die ETH zurück.

Auszeichnungen u.a.: Nobelpreis für Chemie mit Adolf Butenandt (1939).

![]()

![]()

![]()

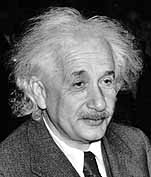

- geb. 14.3.1879 in Ulm

- gest. 18.4.1955 in Princeton

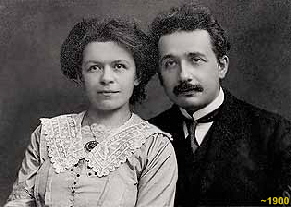

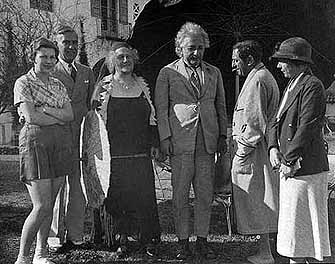

US-amerikanischer Physiker deutscher Herkunft; der Sohn eines Glühlampenproduzierenden Fabrikbesitzers wuchs in München auf, wo er Volkschule und Gymnasium besuchte. Ab 1896 studierte er am Polytechnikum in Zürich, und nachdem er 1901 die Schweizer Staatsbürgerschaf t erlangt hatte, wurde er Patentamtangestellter in Bern; 1903 heiratete er seine aus Serbien stammende Kommilitonin Mileva Marić, von der er sich 1914 wieder trennte, aber erst 1919 geschieden wurde. Aus der Verbindung gingen zwei Kinder hervor, zu denen Einstein ein sehr distanziertes Verhältnis hatte, wie er überhaupt wirkliche Nähe nicht zuließ. Noch im Jahr der Scheidung heiratete er seine Cousine Elsa. 1905 - seinem “Wunderjahr” - veröffentlichte er seine Arbeiten über Photoeffekt, Bewegung und Dimension von Molekülen und vor allen Dingen seine bahnbrechende und die Raum- und Zeitvorstellung in der Physik revolutionierende Spezielle Relativitätstheorie. 1909 wurde er Professor in Zürich, 1911 Professor für theoretische Physik in Prag, danach erneut in Zürich, 1914 ging er nach Berlin und wurde Direktor am dortigen Kaiser-Wilhelm-Institut, 1916 veröffentlichte er die Grundlagen der Allgemeinen Relativitätstheorie., deren Aussagen sehr umstritten waren, so die Krümmung von Lichtstrahlen durch Gravitationsfelder Erst photographischer Aufnahmen, die Arthur Eddington und Frank Watson Dyson während der totalen Sonnenfinsternis am 29.5.1919 auf der im Golf von Guinea gelegenen Insel Príncipe machten, brachten den Nachweis für die Richtigkeit der von Einstein postulierten Lichtablenkung im Gravitationsfeld. Als das Ergebnis wenig später in der Times publiziert wurde, wurde Einstein über Nacht in aller Welt bekannt und anerkannt. 1921 wurde ihm der Nobelpreis für Physik für seine

t erlangt hatte, wurde er Patentamtangestellter in Bern; 1903 heiratete er seine aus Serbien stammende Kommilitonin Mileva Marić, von der er sich 1914 wieder trennte, aber erst 1919 geschieden wurde. Aus der Verbindung gingen zwei Kinder hervor, zu denen Einstein ein sehr distanziertes Verhältnis hatte, wie er überhaupt wirkliche Nähe nicht zuließ. Noch im Jahr der Scheidung heiratete er seine Cousine Elsa. 1905 - seinem “Wunderjahr” - veröffentlichte er seine Arbeiten über Photoeffekt, Bewegung und Dimension von Molekülen und vor allen Dingen seine bahnbrechende und die Raum- und Zeitvorstellung in der Physik revolutionierende Spezielle Relativitätstheorie. 1909 wurde er Professor in Zürich, 1911 Professor für theoretische Physik in Prag, danach erneut in Zürich, 1914 ging er nach Berlin und wurde Direktor am dortigen Kaiser-Wilhelm-Institut, 1916 veröffentlichte er die Grundlagen der Allgemeinen Relativitätstheorie., deren Aussagen sehr umstritten waren, so die Krümmung von Lichtstrahlen durch Gravitationsfelder Erst photographischer Aufnahmen, die Arthur Eddington und Frank Watson Dyson während der totalen Sonnenfinsternis am 29.5.1919 auf der im Golf von Guinea gelegenen Insel Príncipe machten, brachten den Nachweis für die Richtigkeit der von Einstein postulierten Lichtablenkung im Gravitationsfeld. Als das Ergebnis wenig später in der Times publiziert wurde, wurde Einstein über Nacht in aller Welt bekannt und anerkannt. 1921 wurde ihm der Nobelpreis für Physik für seine Forschungen zum Photoelektrischen Effekt zugesprochen. Einstein, der nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten schikaniert wurde, gab die deutsche Staatsbürgerschaft auf und emigrierte in die USA, wo er 1932 eine Professur am Institute for Advanced Study in Princeton übernahm;

Forschungen zum Photoelektrischen Effekt zugesprochen. Einstein, der nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten schikaniert wurde, gab die deutsche Staatsbürgerschaft auf und emigrierte in die USA, wo er 1932 eine Professur am Institute for Advanced Study in Princeton übernahm;

1940 erhielt er die amerikanische Staatsbürgerschaft. Als überzeugter Pazifist hatte Einstein bereits 1914 ein Manifest gegen den Krieg unterzeichnet; lediglich 1939 war er kurzzeitig von seiner pazifistischen Überzeugung abgerückt, indem er in einem von ihn unterzeichneten, dem Physiker und Molekularbiologe Leo Szilard (*1898, †1964) verfaßten Brief an den amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt im Hinblick auf den Beginn des Zweiten Weltkrieges und der Sorge vor einer deutschen Atombombe eine raschere Entwicklung einer Atombombe anriet. Ansonsten waren seine Aktivitäten und Äußerungen zu Macht und Machtmißbrauch geeignet, Einstein ins Visier u.a. des FBI geraten zu lassen. Mißtrauisch geworden, versagte man ihm so auch jegliche Beteiligung und jeden Einblick in ”sensible” staatliche Forschungen und Entwicklungen. Er warnte immer wieder vor den Folgen einer Atombombenexplosion, und kurz vor seinem Tod setzte er sich noch einmal vehement gegen das Wettrüsten ein. Unmittelbar nach seinem Tode entnahm der diensthabende Pathologe Thomas Harvey heimlich bei der Obduktion das Gehirn Einsteins - entgegen dessen ausdrücklichen Willens.

Krieg unterzeichnet; lediglich 1939 war er kurzzeitig von seiner pazifistischen Überzeugung abgerückt, indem er in einem von ihn unterzeichneten, dem Physiker und Molekularbiologe Leo Szilard (*1898, †1964) verfaßten Brief an den amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt im Hinblick auf den Beginn des Zweiten Weltkrieges und der Sorge vor einer deutschen Atombombe eine raschere Entwicklung einer Atombombe anriet. Ansonsten waren seine Aktivitäten und Äußerungen zu Macht und Machtmißbrauch geeignet, Einstein ins Visier u.a. des FBI geraten zu lassen. Mißtrauisch geworden, versagte man ihm so auch jegliche Beteiligung und jeden Einblick in ”sensible” staatliche Forschungen und Entwicklungen. Er warnte immer wieder vor den Folgen einer Atombombenexplosion, und kurz vor seinem Tod setzte er sich noch einmal vehement gegen das Wettrüsten ein. Unmittelbar nach seinem Tode entnahm der diensthabende Pathologe Thomas Harvey heimlich bei der Obduktion das Gehirn Einsteins - entgegen dessen ausdrücklichen Willens.

Eine der berühmtesten Formeln in der Mathematik bzw. Physik stammt vom Albert Einstein. Es handelt sich um die Formel von der Erhaltung der (trägen) Masse, die sogenannte Äquivalenzformel: E=mc². Zahlreiche Voraussagen Einsteins sind von der modernen Physik bestätigt worden. Seine lebenslange Suche nach einer Weltformel blieb allerdings bislang erfolglos.

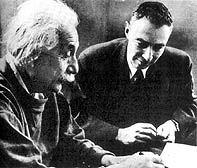

Einstein mit Ernst Lubisch (2. v.r.) ![]()

Literatur: Jürgen Neffe: Einstein. Reinbek, 2005, ISBN 3-498-04685-3.

Asche verstreut in einem Fluß in New Jersey

![]()

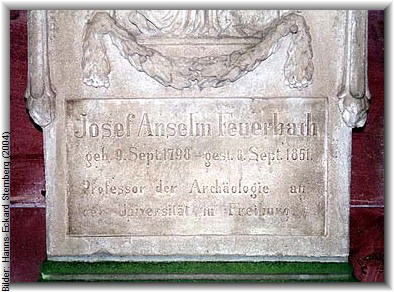

- geb. 9.9.1798 in Jena

- gest. 8.9.1851 in Freiburg

Deutscher Archäologe und Philologe; ältester Sohn von Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach; Bruder des Philosophen Ludwig Feuerbach; Vater des als Maler bekannten Anselm Feuerbach; studierte ab 1817 an der Universität Erlangen zunächst Geschichte und Philosophie, dann unter dem Einfluß des Schriftstellers, Mythologen und Sprachforschers Johann Arnold Kanne (*1773, †1824) Theologie. Ab 1820 setzte er seine Studien an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg fort. 1825 wurde er Lehrer an einem Gymnasium in Speyer. 1836 erhielt er einen Ruf als Professor der Philologie an die Universität Freiburg, an der er bis zu seinem Tode blieb. Feuerbach hat sich besonders durch das Werk Der vatikanische Apollo einen geachteten Namen erworben.

Freiburg, Alter Friedhof

Zürich, Friedhof Fluntern

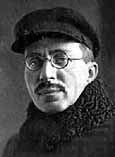

Anton Semjonowitsch Makarenko [russ. Антон Семёнович Макаренко]

- geb. 1./13.3.1888 in Belopolje (Gouvernement Charkow, Rußland, heute Bilopillja, Ukraine)

- gest. 1.4.1939 in Golizyno (Oblast Moskau)

Ukrainischer Pädagoge; Sohn eies Eisenbahnarbeiter; war zunächst Volksschullehrer und leitete ab den 1920er Jahren Arbeitslager für straffällig gewordene Jugendliche. Er entwickelte das marxistische Konzept der Kollektiverziehung, das Lernen, körperliche Arbeit und gesellschaftlich nützliche Tätigkeit verband und die außerfamiliäre Erziehung in Altersgruppen, d.h Kollektiven unter die Perspektive der “kommenden sozialistischen/kommunistischen Gesellschaft” stellte; er widmete sich besonders der Resozialisierung verwahrloster Jugendlicher, indem er sie in Arbeitskolonien zusammenfaßte. Makarenko vertrat die Auffassung, daß man jungen Menschen ihre gesellschaftliche Aufgabe bewußt machen müsse. Um sie an Disziplin und Arbeit zu gewöhnen, müsse man ihnen Aufgaben übertragen, um so ihr Verantwortungsgefühl zu entwickeln, so daß sie zu wertvollen Mitgliedern der Gesellschaft würden. Dabei verband er seine Pädagogik mit sowjetisch-ideologischen Zielen. Makaremko, dessen Ideen die Entwicklung des kommunistischen Schulsystems beeinflußten, gilt als der bedeutendste Pädagoge der Sowjetunion.

Werke u.a.: Der Weg ins Leben (1931-35), Педагогическая поэма (1933-1935, dt. Die Straße des Lebens, ein Epos der Erziehung), Книга для родителей (1937, Ein Buch für Eltern).

Moskau, Friedhof am Neujungfrauenkloster

Dresden, Johannisfriedhof am Pirnaischen Tor

- geb. 4.2.1682 in Schleiz (Saale-Orla-Kreis)

- gest. 13.3.1719 in Dresden

Deutscher Naturforscher; verlor bereits im Alter von drei Jahren seinen Vater und wurde von dem zweiten Ehemann seiner Mutter erzogen. 1696 begann er eine Lehre bei dem Apotheker Friederich Zorn in Berlin und arbeitete dort als Apothekergehilfe. Zu jener Zeit bereits machte er Experimente, um unedles in Edelmetall zu verwandeln und kam so in den Ruf eines Goldmachers. Nachdem auch Friedrich I. auf ihn aufmerksam geworden war und ihn für sich zu gewinnen suchte, floh Böttger 1701 aus Preußen in das sächsische Wittenberg. Von dort ließ ihn August der Starke nach Dresden bringen, um ihn für sich an der Herstellung von Gold arbeiten zu lassen. 1704 wurde er dem Naturwissenschaftler und Philosophen Ehrenfried Walther Graf von Tschirnhaus (*1651, †1708) unterstellt, der bereits seit 1693/94 Schmelzversuche mit großen Brennlinsen zur Herstellung von Keramik durchgeführt hatte und dem bereits 1706 die Erzeugung des roten fälschlich Böttgerporzellan genannten Böttgersteinzeugs gelungen war. Ende Dezember 1707 gelang Böttger mit “Bey Hülffe” von Tschirnhaus erstmals die Herstellung eines Gefäßes aus Hartporzellan. Nach dem Tode Tschirnhauses arbeitete Boettger weiter an der Herstellungsmethode für Porzellan und leitete von 1710 bis zu seinem Tode die 1710 in Meißen gegründete Porzellanmanufaktur.

Heute gilt als gesichert, daß Böttger nicht der alleinige Erfinder des in Europa hergestellten Porzellans war; von Tschirnhaus gelang es, das erste europäische Hartporzellan herzustellen1. Aber ohne jeder Zweifel war es Böttger, der zu dessen Qualitätsverbesserung ganz wesentlich beigetragen hat.

______________________________________________________________________

1 Er erwähnt dieses in einem an seinen Freund Gottfried Wilhelm Leipniz gerichteten Brief vom Jahre 1694.

- geb. 21.5.1792 in Paris

- gest. 19.9.1843 in Paris

Französischer Mathematiker und Physiker; Sohn eines Offiziers; der nach dem Tod Ludwig XVI. die Armee verließ und sich als Gewerbetreibender in Nancy niederließ, wo Coriolis aufwuchs. 1808 bestand er die Aufnahmeprüfung für die École polytechnique als Zweitbester des Jahrgangs. Nach einer jahrelangen Tätigkeit in einer für den Straßen- und Brückenbau zuständigen Abteilung u.a. im Département Meurthe-et-Moselle und in den Vogesen, nahm er nach dem Tod des Vater 1816 eine Stelle als Lehrer für Analysis und Mechanik an der École polytechnique an. In dieser Zeit beschäftigte er sich mit dem Bewegungsverhalten von Körpern. Er fand nach umfangreichen Versuchen und Studien heraus, das ein bewegter Körper, der sich auf rotierenden Flächen befindet, aus der Sicht eines mitbewegten Beobachters eine Trägheit erfährt und abgelenkt wird. Die nach ihm benannte Corioliskraft beeinflußt so z.B. Winde, ozeanische Strömungen, damit die Wetterentwicklung, aber auch die Flugbahnen von Raketen. Seine Ergebnisse veröffentlichte er 1829 unter dem Titel Du Calcul de l'effet des machines. Außerdem veröffentlichte Coriolis verschiedene Arbeiten zur Wirtschaftsmathematik. Im selben Jahr wurde er Professor der Mechanik an der École Centrale des Artes et Manufactures in 1829. 1830 wurde ihm die Position des Mathematikers Augustin Louis Cauchy (*1789, †1857) an der École polytechnique angeboten, der nach der Revolution vom Juli 1830 geweigert hatte, den geforderten Treueeid abzulegen. Zu sehr mit seinen Versuchen beschäftigt, lehnte Coriolis dies Angebot ab, ging aber 1832 an die École des Ponts and Chaussées. 1836 wurde er Mitglied der Sektion Mechanik der Académie des sciences.

Werke u.a.: Théorie mathématique des effets du jeu de billiard (1835), Traité de la mécanique des corps solides (1844).

Paris, Cimetière du Montparnasse

- geb. Mai 1871 in Hisai-shi (heute Tsu, Präfektur Mie)

- gest. 21.5.1925 in Tokio

Japanischer Agrarwissenschaftler; studierte an der Kaiserlichen Universität in Tokio, wo er 1885 seinen Abschluß in Landwirtschaft machte und 1900 diplomierte. Anschließend war er dort Assistenzprofessor und ab 1902 außerordentlicher Professor an der Universität für Bodenkultur. 1916 wurde er Professor an der Kaiserlichen Universität und leitete dort die Abteilung Agrartechnik. Die von ihm entwickelte Technik zur Rekultivierung von Ackerland fand nach dem Kantō-Erdbeben von 1923 in Tokio Anwendung. Ueno starb überraschend während einer Vorlesung an der Universität an Herzversagen.

Berühmt wurde Ueno zunächst in Japan, dann auch weltweit durch den US-amerikanischen Spielfilm Hachiko: A Dog's Story (2009, dt. Hachiko – Eine wunderbare  Freundschaft) mit Richard Gere in der Hauptrolle. Ueno hatte Hachikō 1924 als Welpen zu sich genommen. Hachikō, der sein Herrchen jeden Morgen zum Tokioter Bahnhof Shibuya begleitet und ihn abends um Punkt 17 Uhr dort wieder erwartet hatte, tat dies nach dem Tode von Hidesaburō Ueno noch fast zehn Jahre lang bis zu seinem eigenen Tod im Jahre 1935. Am diesem Bahnhof wurde dem treuen Hund später ein Denkmal errichtet. Hachikōs und Uenos besondere, ergreifende Geschichte war bereits 1987 unter dem Titel ハチ公物語 (dt. Hachi-ko: Ein Hundeleben) in die japanischen Kinos gekommen.; mehrfach wurden über die Geschichte auch Bücher veröffentlicht. Bis heute gilt Hachikō in Japan als Inbegriff von unbeirrbarer Loyalität, und am 8. April eines jeden Jahres wird des Hundes in einer Zeremonie am Shibuya Bahnhof gedacht.

Freundschaft) mit Richard Gere in der Hauptrolle. Ueno hatte Hachikō 1924 als Welpen zu sich genommen. Hachikō, der sein Herrchen jeden Morgen zum Tokioter Bahnhof Shibuya begleitet und ihn abends um Punkt 17 Uhr dort wieder erwartet hatte, tat dies nach dem Tode von Hidesaburō Ueno noch fast zehn Jahre lang bis zu seinem eigenen Tod im Jahre 1935. Am diesem Bahnhof wurde dem treuen Hund später ein Denkmal errichtet. Hachikōs und Uenos besondere, ergreifende Geschichte war bereits 1987 unter dem Titel ハチ公物語 (dt. Hachi-ko: Ein Hundeleben) in die japanischen Kinos gekommen.; mehrfach wurden über die Geschichte auch Bücher veröffentlicht. Bis heute gilt Hachikō in Japan als Inbegriff von unbeirrbarer Loyalität, und am 8. April eines jeden Jahres wird des Hundes in einer Zeremonie am Shibuya Bahnhof gedacht.

Nachdem der zur Rasse der Akita-Hunde gehörende Hachikō am 8. März 1935 tot in einer Straße in Shibuya tot aufgefunden worden war, wurde er präpariert und wird bis heute im Nationalmuseum der Naturwissenschaften [jap. 国立科学博物館] in Tokio aufbewahrt.

Nachdem der zur Rasse der Akita-Hunde gehörende Hachikō am 8. März 1935 tot in einer Straße in Shibuya tot aufgefunden worden war, wurde er präpariert und wird bis heute im Nationalmuseum der Naturwissenschaften [jap. 国立科学博物館] in Tokio aufbewahrt.

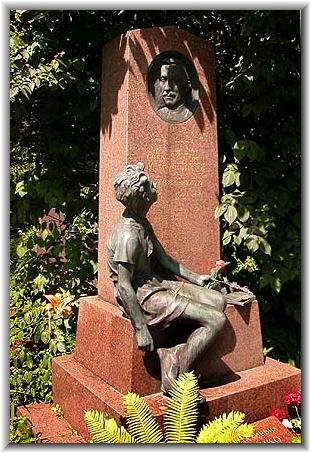

Tokio, Aoyama Friedhof

Hinweis: Die Stele auf der rechten Seite des Grabes erinnert an den treuen Hund Hachikō. Während des Zweiten Weltkrieges wurde die Hachikō-Statue aufgrund der herrschenden Eisenknappheit eingeschmolzen. Nach dem Krieg wurde Andō Takeshi, Sohn des mittlerweile verstorbenen Erschaffers der Originalstatue, mit der Anfertigung einer neuen Fassung beauftragt, die im August 1948 am früheren Platz aufgestellt wurde. Eine ähnliche Statue steht in der Präfektur Akita vor dem Bahnhof von Ōdate, Hachikōs Geburtsort.

Tokio, Plastik am Shibuya Bahnhof

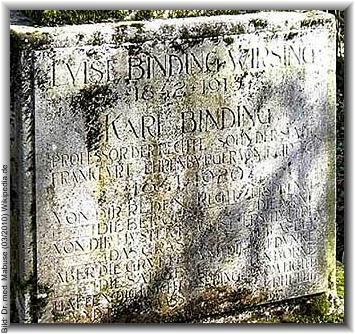

- geb. 4.6.1841 in Frankfurt am Main

- gest. 7.4.1920 in Freiburg im Breisgau

Deutscher Rechtswissenschaftler; entstammte der Frankfurter Bierbrauerfamilie Binding; Sohn des Appellationsgerichtsrat und Professors in Basel, Georg Christoph Binding; Vater des Schriftstellers Rudolf G. Binding; studierte von 1860 bis 1863 in Göttingen Rechtswissenschaften und Geschichte. Nach seiner Habilitation im Jahre 1864 in Heidelberg war er ab 1865 Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht und Staatsrecht zunächst in Basel, dann ab 1870 in Freiburg im Breisgau (1870), anschließend 1872 in Straßburg und von 1873 bis 1913 in Leipzig, sowie 1892/93 und 1908/09 Rektor der dortigen Universität. Binding war Führer der an der Vergeltungstheorie festhaltenden klassischen Schule im Strafrecht. 1909 wurde er zum Ehrenbürger Leipzigs ernannt. Wegen seines gemeinsam mit dem Mediziner Alfred Hoche verfaßten Werkes Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Ihr Maß und ihre Form (posthum 1920) wurde ihm 2010 die Ehrenbürgerschaft der Stadt Leipzig wieder aberkannt.

Werke u.a.: Die Normen und ihre Uebertretung (4 Bde., 1872-1919), Systematisches Handbuch der deutschen Rechtswissenschaft (1885 ff.), Die Schuld im deutschen Strafrecht (1919).

Freiburg im Breisgau, Hauptfriedhof

![]()

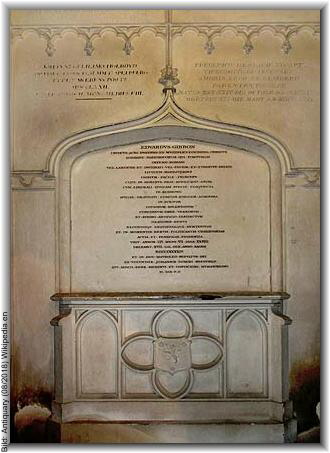

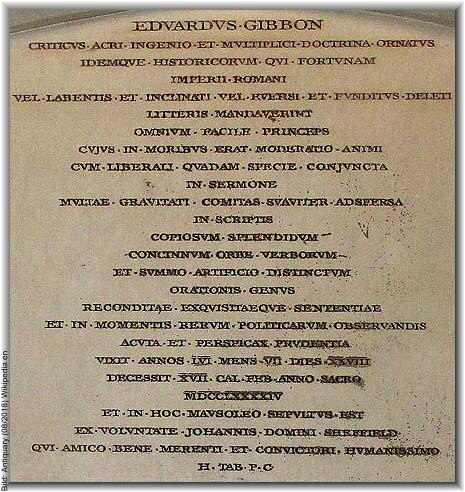

- geb. 27.4./8.5.1737 in Putney (heute zu London)

- gest. 16.1.1794 in London

Englischer Historiker; ältester Sohn einer wohlhabenden Familie; war wegen seiner schwachen Gesundheit oft am Besuch der Westminster School gehindert, verbrachte dafür aber viel Zeit in der Bibliothek seines Vaters, was dazu führte, daß seine Lehrer am Magdalen College in Oxford, auf das ihn sein Vater schickte, als er 15 Jahre alt war, von seinen umfangreichen und profunden Kenntnissen sehr beeindruckt waren. Da ihn der Stoff des konventionellen Unterricht in Religion und Geschichte nicht interessierte und immer wieder seinen Widerspruch hervorriefe er schließlich zum Katholizismus, was einen Skandal hervorrief und seinen Vater veranlaßte, ihn nach Lausanne unter die Obhut eines calvinistischen Geistlichen zu schicken. Zwar schwor er dem katholischen Glauben ab, kam aber in Kontakt mit den Ideen des französischen Rationalismus und lernte Voltaire, der sich in den 1750er Jahre in Lausanne und Genf aufhielt, kennen. Die fünf Jahre in der Schweiz nutzte er, indem er seine Kenntnisse in der lateinischen und der französischen Sprache vervollkommnete. Dort lernte er auch die schöne und gebildete Suzanne Curchord, die spätere Madam Necker und Mutter von Germaine de Staël., kennen, mit der er sich 1757 verlobte. Da sein Vater die Verbindung mißbilligte, wurde die Verlobung 1762 wieder gelöst; Edward Gibbon blieb unverheiratet. Im Alter von 21 Jahren kehrte er schließlich nach England zurück und verbrachte eine Zeit beim Militär. Im Jahr 1763 brach er zu einer zweijährigen Europareise auf, in deren Verlauf er u.a. in .Parisbesuchte, fast ein Jahr in Lausanne verbrachte, bevor er nach Italien weiterreiste. Im Oktober 1764 trat er in Rom ein. dessen historische Zeugnisse einer grandiosen Vergangenheit ihn so sehr beeindruckten, daß er beschloß über die Roma aeterna und deren Geschichte ein Buch zu schreiben, das ihn unter dem Titel Decline and Fall of the Roman Empire (Aufstieg und Fall des römischen Reichs) berühmt werden ließ. Der erste Bande erschien allerdigs erst zehn Jahre nach diesem Entschluß, im Jahre 1776, wobei die erste Auflage innerhalb weniger Tage vergriffen war; die Bände 2 und 3 im Jahr 1781 verkauften sich ebenso erfolgreich.

Nach kurzer Zeit in einem öffentlichen Amt entschließt er sich 1783 wieder nach Lausanne überzusiedeln. Hier findet er die nötige Ruhe, um die drei letzten Bände vom 'Verfall und Untergang des Römischen Reiches' zu schreiben, die am 8. Mai 1788, seinem 51.Geburtstag, erscheinen.

Die Unruhen und Wirren der französischen Revolution von 1789 griffen auch auf Lausanne über. Der drohende Vormarsch der französischen Revolutionsarmee auf die Schweiz und seine Krankheit veranlassen Edward Gibbon im Mai 1793 nach England zurückzukehren, wo er im Alter von nur 58 Jahren verstarb.

Werke u.a.: Der Sieg des Islam, Historische Übersicht des Römischen Rechts

Fletching (East Sussex), Church of St Mary and St Andrew

Omnibus salutem!