Alma Manon Anna Justine Caroline Gropius

- geb. 5.8.1916

- gest. 22.4.1935 in Wien

Tochter des Architekten Walter Gropius’ aus der Ehe mit Alma Mahler-Werfel, die 1915 geschlossen wurde und nur kurz dauerte. Ihre Halbschwester Anna Mahler war die Tochter aus Alma Mahler-Werfels erster Ehe mit dem Komponist und Dirigenten Gustav Mahler. Sie infizierte sich während eines Aufenthaltes in Venedig mit dem Polio-Erreger und starb an den Folgen dieser Ansteckung. Ihr widmete Alban Berg sein Violinkonzert Dem Andenken eines Engels.

Wien, Grinzinger Friedhof

Hinweis: Manon Gropius wurde m Grab ihrer Mutter Alma beigesetzt.

- geb. 13.9.1886 in Laubegast (heute zu Dresden)

- gest. 21.12.1925 in Berlin

Deutsche Pilotin; die Tochter eines Architekten studierte, da Frauen in Deutschland der Zugang zu Universitäten noch verwehrt war, an der Akademie in Stockholm Bildhauerei. Dort hörte sie erstmals von den Flugversuchen der Gebrüder Wright; der Gedanke zu fliegen ließ sie nicht mehr los. Zurück in Deutschland, nahm sie Flugunterricht auf den Flugplätzen von Johannisthal und Weimar, und an ihrem 25. Geburtstag erwarb sie als erste Frau in Deutschland die Pilotenlizenz. Schon wenig später, im Jahre 1912, gründete sie gemeinsam mit Charles Boutard, den sie im Januar 1913 heiratete, und Hermann Reichelt die “Flugschule Melli Beese GmbH“ und konstruierte und verkaufte auch Flugzeuge.

Flugplätzen von Johannisthal und Weimar, und an ihrem 25. Geburtstag erwarb sie als erste Frau in Deutschland die Pilotenlizenz. Schon wenig später, im Jahre 1912, gründete sie gemeinsam mit Charles Boutard, den sie im Januar 1913 heiratete, und Hermann Reichelt die “Flugschule Melli Beese GmbH“ und konstruierte und verkaufte auch Flugzeuge.

Warm gekleidet vor einem der damals noch offenen Flugzeuge Bundesarchiv ![]()

Da sie bei ihrer Heirat die französische Staatsangehörigkeit angenommen hatte, durfte nicht nur ihr Mann, sondern auch sie bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges den Flugplatz und die Montagehallen nicht mehr betreten, die Firma mußte geschlossen werden; die Beiden wurden interniert. Nach dem Ende des Krieges gelang es nicht wieder, die Firma aufzubauen, zumal der Versailler Vertrag das Fliegen verbot. Auch der spätere Plan, einen Flug um die Welt anzutreten, scheiterte an finanziellen Problemen. Als sie 1925 versuchte die Lizenz ihres Pilotenscheines zu erneuern, scheiterte sie: sie machte eine Bruchlandung, die sie allerdings unverletzt überstand.

Melli Boutard-Beese, von ihrem Mann getrennt lebend und morphiumabhängig, erschoß sich, mit einer Pistole, nachdem sie die Worte “Fliegen ist notwendig. Leben nicht“ auf einen Zettel geschrieben hatte.

Berlin, Friedhof Schmargendorf

- geb. 8.11.1875 in Xiamen (Prov. Fujian)

- gest. 15.7.1907 in Shaoxing (Prov. Zhejiang)

Chinesische Revolutionärin, Feministin und Autorin; einer renommierten Beamtenfamilie entstammend, wurde sie relativ freizügig erzogen. Erst im Alter von 21 Jahren - für damalige chinesische Verhältnisse sehr spät - wurde sie nach Bejing verheiratet. 1904 verließ sie ihren Mann und ihre Kinder und ging, angetan in Männerkleidung, nach Japan, wo Frauen, anders als in China, bereits studieren durften. Dort kam sie in Kontakt mit radikalen Gruppen chinesischer Revolutionäre und Anarchisten. 1906 kehrte sie nach China zurück und gründete die erste chinesische Frauenzeitschrift (Chinesische Frau) und wurde wenig später in ihrer Heimatstadt Leiterin der Shaoxing Datong Schule. Als der soziale Druck auf die arme Bevölkerung insbesondere durch Steuererhöhungen zunahm und sie das Schicksal ihres Volkes zum Besseren wenden wollte, stellte sie zusammen mit ihrem Cousin, dem Chef einer Polizeischule, eine paramilitärische Einheit zusammen, der sich u.a. auch ihre Schülerinnen anschlossen. Als 1907 ein geplantes Attentat auf En Ming, den Gouverneur von Anhui, an dem sie sich beteiligen wollte, vorzeitig aufflog, wurde auch Qiu Jin verhaftet, zum Tode verurteilt und wie sonst nur die Männer mit einem Schwert enthauptet. In zwei Filmen wurde ihr Lebensgang dargestellt: 1953 mit der Schauspielerin Li Li-Hua (*1924) und 1985 in einem Film des Regisseurs Xie Jin (*1923).

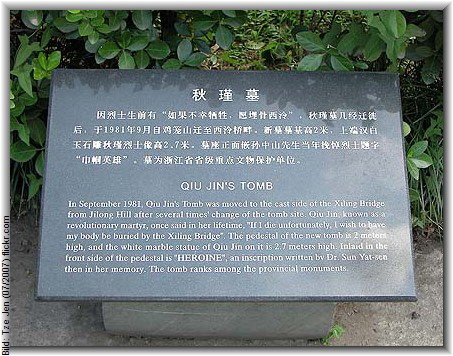

Xi Hu / West Lake (Hangzhou), An der Xiling-Brücke

Hinweis: Die sterblicher Reste Qiu Jings wurden mehrmals umgebettet; zuletzt 1881 in die Nähe der Xiling-Brücke, wie sie es gewünscht hatte: “Sollte ich unglücklicherweise sterben, so wünsche ich, daß mein Körper an der Xiling-Brücke beigesetzt wird”.

- geb. 21.3.1881 in Berlin

- gest. 13.6.1941 in Berlin

Begründer der Wandervogelbewegung; die Idee zur Gründung einer Wanderbewegung entstand aus dem Bedürfnis heraus, der streng reglementierten Bürgerlichkeit der wilhelminischen Zeit zu entfliehen. Die Anregung entstand durch Fischers Teilnahme an Wanderungen, die sein Lehrer Hermann Hoffmann in den 1890er Jahren für die Schulklassen des Gymnasiums in Berlin-Steglitz durchführte. 1901 gründete Fischer im Ratskeller des Steglitzer Rathauses den "Wandervogel-Ausschuß für Schülerfahrten e.V." Den Verein verließ er jedoch bereits 1904, als man ihm autoritäres Verhalten vorwarf und gründete eine eigene Gruppe, den "Altwandervogel". Nach zwei Jahren trennte er sich auch von diesem, wurde Soldat und in China eingesetzt. Nach Ende des Ersten Weltkrieges lebte er wieder in Berlin. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte er abgeschieden in ärmlichen Verhältnissen. Die Gründung des von Fischer gegründeten Vereins gilt als der Beginn der Deutschen Jugendbewegung. In rascher Folge bildeten sich ab 1904 überall im Deutschen Reich Wandervogel-Bünde, die sich dann 1913 zum Wandervogel e.V. mit 25.000 Mitgliedern zusammenschlossen.

Berlin-Steglitz, Städtischer Friedhof

- geb. 4.10.1895 in Adjikent (Baku, heute Aserbaidschan)

- gest. 7.11.1944 in Tokio

Sowjetischer Journalist und Spion deutscher Abstammung; kam 1898 mit seinen Eltern, dem deutschen Ingenieurs Wilhelm Sorge und dessen russischer Ehefrau Nina, nach Deutschland. Schon nach dem Ersten Weltkrieg und seiner Entlassung aus dem Militärdienst befaßte er mit den Werken von Karl Marx und Friedrich Engels (Sorges Großvater war eine Zeit lang Marxens Sekretär gewesen). In Berlin, Kiel und Hamburg studierte er Ökonomie und Politikwissenschaften. Danach arbeitete er als Redakteur bei der Bergischen Arbeiterstimme in Solingen, war dann in Frankfurt am Main Mitglied der Gesellschaft für Sozialforschung, die 1922 als Träger der Gesellschaft für Sozialforschung ins Vereinsregister eingetragen worden war, war 1923 einer der Führer des mißlungenen kommunistischen Hamburger Aufstandes und organisierte im selben Jahr die Erste Marxistische Arbeitswoche in Thüringen. 1924 reiste Sorge, der bereits 1917 Mitglied der USPD geworden und schon seit 1919 konspirativ für die KPD tätig war, nach Moskau, wo er Kontakte zum sowjetischen Geheimdienst aufnahm und 1925 Mitglied der KPdSU wurde und in den Dienst der Nachrichtenabteilung der Komintern trat. In Moskau war er, wie viele bedeutende Kommunisten im Hotel Lux untergebracht (seine Frau Christiane, die geschiedene Ehefrau seines Doktorvaters, des kommunistisch orientierten Professors Kurt Gerlach, die er 1921 geheiratet hatte (Scheidung 1932), arbeitete bis 1926 am Marx-Engels Institut in Moskau, bevor sie nach Deutschland zurückkehrte). Getarnt als Journalist wurde er nach Shanghai entsandt, um für die Sowjetunion zu spionieren. Nach Deutschland zurückgekehrt, erhielt er den Auftrag, als deutscher Journalist nach Japan einzureisen, um dort für den sowjetischen Geheimdienst zu spionieren. Ab 1933 arbeitete er dort offiziell als Korrespondent der Frankfurter  Zeitung. Im Laufe der Jahre gelang es ihm, ein Netzwerk aus Informanten aufzubauen, die über Kontakte bis in höchste japanischen Regierungskreise verfügten.

Zeitung. Im Laufe der Jahre gelang es ihm, ein Netzwerk aus Informanten aufzubauen, die über Kontakte bis in höchste japanischen Regierungskreise verfügten.

Hotsumi Ozaki ![]()

Mittels des japanischen Journalisten Hotsumi Ozaki (*1901, †1944), der für die Zeitung Asahi Shinbun arbeitete, kam er sogar in Kontakt mit dem japanischen Premier Konoye Fumimaro, für den er als Berater tätig war. Von ihm erhielt Sorge wichtige Insider-Informationen aus japanischen Regierungskreisen. Außerdem ging Sorge in der Deutschen Botschaft in Tokio ein und aus, lebte mit dem Botschafter Eugen Ott (*1889, †1977) “auf vertrautem Fuß”, war dessen häufiger Gast beim Frühstück und konnte sich weitgehend frei in den Räumlichkeiten der Botschaft bewegen, da er den Deutschen Dienst, ein inoffizielles Nachrichten-Bulletin, erstellte, und er hatte sogar Zugang zum Chiffrier-Raum. Über seine in der Deutschen Botschaft gewonnenen Erkenntnisse berichtete er regelmäßig an den sowjetischen Geheimdienst; u.a. berichtete er über den Antikomintern-Pakt zwischen dem Deutschen Reich und Japan, warnte vor dem japanischen Angriff auf den amerikanischen Flottenstützpunkt Pearl Harbor und informierte Stalin im Mai 1941 über den drohenden Angriff der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion; bekannt ist, daß Stalin letzterer Information keinen Glauben schenkte (am 22. Juni 1941 begann zur Überraschung Stalins der als “Unternehmen Barbarossa” geplante Deutsch-Sowjetische Krieg). Allerdings fiel Sorges Nachricht vom Oktober 1941, daß Japan die Sowjetunion nicht angreifen würde, bei den sowjetischen Befehlshabern auf fruchtbaren Boden; sie zogen Truppen im Fernen Osten ab und verlegten sie an die Westgrenze der Sowjetunion. Damit war Sorges Information letztlich mit kriegsentscheidend. Sorges Spionagetätigkeit wurde schließlich aufgedeckt, als der japanische Geheimdienst im Zuge der Observierung japanischer Exilkommunisten einen seiner Kontaktpersonen enttarnte. Der frühere Privatsekretär des Ministerpräsidenten Fürst Konoye, Ozaki, wurde am 14.10.1941, Sorge selbst am 18.10. verhaftet. Ursprünglich beabsichtigten die Japaner ihn gegen in der Sowjetunion inhaftierte japanische Agenten auszutauschen. Da die Sowjets jedoch vorgaben, Sorge nicht zu kennen (immerhin hatte Stalin ja durch seine gravierende Fehleinschätzung blamiert), wurde er in Tokios Sugamo-Gefängnis kurzerhand hingerichtet.

Sowjetunion inhaftierte japanische Agenten auszutauschen. Da die Sowjets jedoch vorgaben, Sorge nicht zu kennen (immerhin hatte Stalin ja durch seine gravierende Fehleinschätzung blamiert), wurde er in Tokios Sugamo-Gefängnis kurzerhand hingerichtet.

Sorge-Denkmal in Moskau (Alex Rave)![]()

Über Sorges Spionagetätigkeit verfaßte der Diplomat und Schriftsteller Hans-Otto Meissner den Tatsachenroman Der Fall Sorge., und auch der Film hat sich mit ihm beschäftigt: u.a. Veit Harlan in seinem 1954 gedrehten Film Verrat an Deutschland, sowie 1960 Qui êtes-vous, Monsieur Sorge? (dt. Wer sind Sie, Dr. Sorge?).

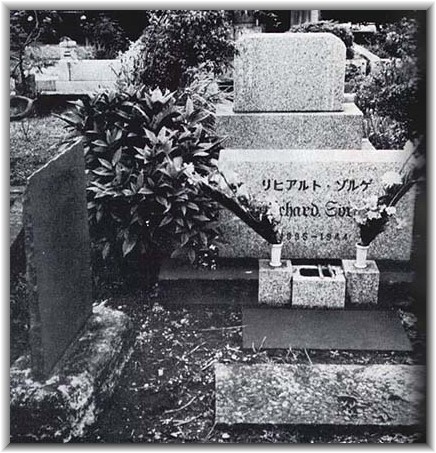

Tokio, Tama Reien Friedhof

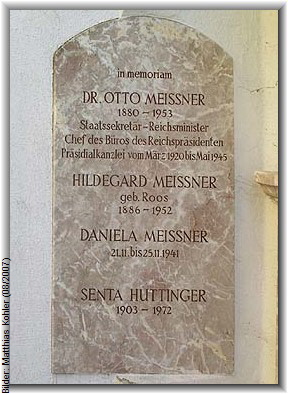

- geb. 13.3.1880 in Bischweiler (heute Bischwiller, Elsaß)

- gest. 27.5.1953 in München

Deutscher Staatsbeamter; Vater des Diplomaten und Schriftstellers Hans-Otto Meissner; der Sohn eines Postbeamten studierte von 1898 bis 1903 Jura in Straßburg, wurde 1920 Leiter des Büros des Reichspräsidenten Friedrich Ebert, 1923 Staatssekretär; von 1934 bis 1945 war Chef der Präsidialkanzlei Hitlers, seit 1937 Staatsminister; Meissner wurde 1949 im Nürnberger “Wiilhelmstraßenprozeß” freigesprochen.

Unterwössen (Lkrs. Traunstein), Alter Friedhof

Hinweis: Nach seiner Hinrichtung im Sugamo-Gefängnis wurde der Leichnam Sorges auf einem im nahem Stadtteil Zōshigay gelegenen Friedhof, auf dem Arme und Obdachlose beigesetzt waren, beerdigt und mit einem hölzernen Namensschild gekennzeichnet. Bald geriet das Grab in Vergessenheit. Ishii Hanako (†2000), die Sorge im Oktober 1935 in dem deutschen Restaurant Rheingold auf der Ginza in Tokio, in dem sie als Serviererin arbeitete, kennengelernt hatte, und die seine Geliebte wurde, erfuhr erst 1945 von seinem Tode; 1947 begann sie mit der Suche nach dem Grab. Schließlich gelang es ihr mit Hilfe eines Totengräbers sterbliche Überreste als die ihres Geliebten anhand von persönlichen Utensilien, die im Grab gefunden worden waren, und seinem künstlichen Gebiß zu identifizieren. Als das Gefängnis zu Beginn der 1970er Jahre abgerissen und auch der Friedhof eingeebnet wurde, erwarb sie auf dem im westlichen Tokioter Stadtteil Fuchu gelegenen Friedhof Tama eine Grabstätte, ließ die sterblichen Überreste Sorges kremieren und setzte die Urne mit der Asche dort bei. Auf den Grabstein ließ sie in Frakturschrift einmeißeln: "Richard Sorge, und auf japanisch hinzufügen: "Hier ruht ein Held, der sein Leben gegen den Krieg und für den Frieden in der Welt geopfert hat."

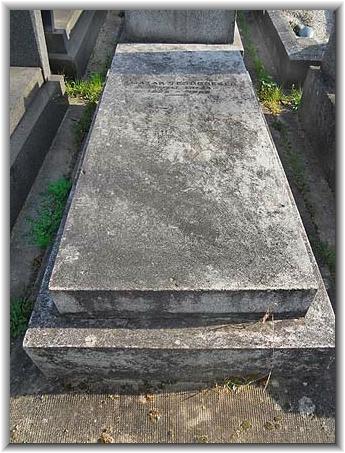

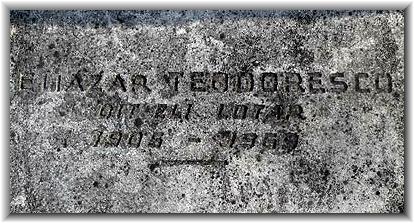

Éli Lotar eigentl. Eliazar Teodorescu

- geb. 30.1.1905 in Paris

- gest. 10.5.1969 in Paris

Französischer Photograph rumänischer Abstammung; Sohn des rumänischen Dichters Tudor Arghezi; wuchs in Bukarest auf und erhielt dort auch seine Ausbildung. 1924 kehrte er in die Stadt seiner Geburt zurück und nahm 1926 die französische Staatsbürgerschaft an. Als Photograph des Surrealismus und des Poetischen Realismus wurde er v.a. durch seine Aufnahmen aus den Pariser Stadtviertel La Villette gelegen Schlachthöfen, die 1930 in der von Georges Bataille gegründeten Surrealisten-Zeitschrift Documents veröffentlicht wurden, bekannt. Lotar arbeitete aber auch als Standfotograf und Kameramann u.a. für Luis Buñuels 1933 gedrehten Film Las Hurdes (dt. Land ohne Brot). 1936 arbeitete er mit Jean Renoir, für dessen Film Une partie de campagne (dt. Eine Landpartie) er die Standfotos machte Im selben Jahr erschien in dem surrealistischen Magazin Minotaure Jacques Préverts Terres cuites de Béotie mit 14 Fotos im Nationalmuseum von Athen entstandenen Photos Lotars. 1945 drehte Lotar einen dokumentarischen Kurzfilm über den Pariser Arbeitervorort Aubervilliers, der im folgenden Jahr auf den Filmfestspielen in Cannes lief. Für den nach dem Vorort betitelten Film Aubervilliers schrieb Jacques Prévert den Text des Chansons La chanson des enfants über die sozialen Nöte der Vorstadtjugend, zu der Joseph Kosma die Musik komponierte.

Ivry-sur-Seine (Dép. Val-de-Marne), Cimetière parisien

Gert Franz-Joseph von Paczensky und Tenczin

- geb. 21.8.1925 in Hausneindorf (heute zu Selke-Aue, Ldkrs. Harz)

- gest. 1.8.2014 in Köln

Deutscher Journalist und Autor; war nach einem sogenannten Notabitur während der Jahre 1943 bis 1945 bei der Luftnachrichtentruppe eingesetzt, die für die Fernmeldeverbindungen zwischen den einzelnen Teilstreitkräften der deutschen Wehrmacht, Luftwaffe, Heer und Marine, zuständig war. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gelang es ihm, eine Beschäftigung als Reporter bei der Deutschen Allgemeinen Nachrichtenagentur (DANA) in Stuttgart zu erlangen, für die er in verschiedenen Funktionen tätig war. Ab 1947 arbeitete er für die Tageszeitung Die Welt, zunächst von 1949 bis 1952 als Korrespondent in London, dann bis 1957 in Paris und schließlich als Chef des Ressorts “Außenpolitik”. 1960 kam er zum Norddeutschen Rundfunk (NDR) und gründete dort im Folgejahr gemeinsam mit Rüdiger Proske das politische Fernsehmagazin Panorama, dessen insbesondere regierungskritischen Berichterstattungen immer wieder heftige Proteste aus den Reihen der CDU/CSU bzw. der FDP hervorriefen, wie z.B. die Berichte über die sog. Spiegel- und die Fibag-Affäre, die in Zusammenhang mit Franz Josef Strauß standen. Der NDR sah sich schließlich 1963 genötigt, von Paczenskys Vertrag nicht mehr zu verlängern. Er wechselte daraufhin als Stellvertretender Chefredakteur zum Hamburger Wochenmagazin Stern. Ende 1965 gründete er gemeinsam mit Bernt Engelmann in Hamburg einen Verlag, in dem ab Anfang 1966 die Zeitschrift Deutsches Panorama erschien, der Verlag mußte allerdings bereits 1967 aus finanziellen Gründen seine Tätigkeit wieder einstellen. 1969/1970 und erneut ab 1973 war er als Chefredakteur bei Radio Bremen und dort auch als Co-Moderator in der NDR-Talkshow 3 nach 9. tätig. 1972 engagierte ihn Conrad Ahlers als Leiter des Referats ”Grundsatzfragen, Inneres und Justiz“ für das Bundespresseamtes; dieses Amt bekleidete er bis august 1973. Von 1984 bis 1987 war er Mitglied des Bundesvorstands des Verbandes deutscher Schriftsteller (VS), und er war Mitglied des PEN-Zentrums Deutschland.

Gert von Paczensky verfaßte mehrere Bücher und schrieb zahlreiche Artikel, in denen er sich mit den Problemen in der sog. Dritten Welt auseinandersetzte. Daneben verfaßte er Restaurantkritiken und war Mitarbeiter der Zeitschrift essen & trinken. Seine Bücher über Cognac und Champagner wurden international zu Standardwerken.

Köln, Friedhof Melaten

- geb. 12.8.1899 in Unna

- gest. 25.2.1971 in Essen-Rüttenscheid

Deutsche Kunstfliegerin; besuchte des Lyzeums in Essen und absolvierte anschleifend ein Pensionatsjahr in Dresden. Ihr Vater Wilhelm Rasche, Vorstandsmitglied der Essener Actien Brauerei, der es lieber gesehen hätte, wenn seine Tochter jung heiraten würde, um das Familienvermögen einem männlichen Erben übergeben zu können, war daher nicht damit einverstanden, daß seine Tochter, die ein unabhängiges Leben führen wollte, ins bayerische Miesbach ging, um an der dortigen landwirtschaftlichen Frauenschule eine Ausbildung zur Landwirtin zu absolvieren. Sie brach die Ausbildung jedoch ab, als ihre Mutter erkrankte und ließ sich in Berlin in Stenographie und Maschinenschreiben ausbilden, während ihr Vater sich zu einer mehrmonatigen Geschäftsreise in den Vereinigten Staaten aufhielt. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland arrangierte er eine Hochzeit, der sie zustimmte, sich jedoch im letzten Moment anders entschied, so daß sie ohne die Unterstützung des Vaters finanziell vor dem Nichts stand. Aber ihr Interesse an der Fliegerei, das an einer Flugschule in Münster geweckt worden war, war so stark, daß sie 1924 eine Ausbildung bei Paul Bäumer auf dem Flugplatz Fuhlsbüttel in Hamburg machte. Im Folgejahr erwarb sie ihren Flugzeugführerschein und bestand bald darauf als erste deutsche Frau die Kunstflugprüfung. Anschließend beteiligte sie sich als erste dt. Kunstfliegerin an Flugtagen und Wettbewerben. 1927 reiste sie in die USA, wo sie als “The „Flying Fräulein“ bei Flugwettbewerben Triumphe feierte und als  erste Frau in den exklusiven Fliegerclub ”Quiet Birdmen“ aufgenommen wurde und außerdem 1928 Gründungsmitglied der “Ninety-Nines“, einer Gruppe von 99 Pilotinnen, die sich für die Förderung von Frauen in der Luftfahrt einsetzten, wurde.

erste Frau in den exklusiven Fliegerclub ”Quiet Birdmen“ aufgenommen wurde und außerdem 1928 Gründungsmitglied der “Ninety-Nines“, einer Gruppe von 99 Pilotinnen, die sich für die Förderung von Frauen in der Luftfahrt einsetzten, wurde.

Mit Ernst Udet (September 1928) (Bundesarchiv Bild 102-06484)

Um ihren Plan, einen Flug über den Atlantik zu realisieren, versuchte sie Geldmittel für ein geeignetes Flugzeug zu erwerben, scheiterte; auch der Versuch die deutsche Regierung für diesen Plan zu gewinnen, war nicht von Erfolg gekrönt. 1929 nahm sie am ”Powder Puff Derby“, dem ersten US-amerikanischen Langstreckenwettbewerb für Frauen, mit einer de Havilland DH.60 Moth teil. Sie belegte zwar auf der 4.500 Kilometer langen Strecke von Los Angeles nach Cleveland keinen der vorderen Plätze, dennoch zählte diese Herausforderung zu ihren wichtigsten fliegerischen Leistungen.

Nachdem sie nach Deutschland zurückgekehrt war, nahm sie erneut an Flugvorführungen teil und führte Reklameflüge durch. 1932 erwarb sie als erste Frau in Deutschland den Seeflugzeugführerschein. 1934 wurde sie Zweite beim 22 000 km langen Luftrennen England-Australien. Immer wieder auftretende finanzielle Probleme führten schließlich dazu, daß sie ihre Karriere als Fliegerin an den Nagel hängen mußte. Zwischen 1933 und 1935 war Thea Rasche, die 1933 der NSDAP beigetreten und später Mitglied des NS-Fliegerkorps war, als Hauptschriftleiterin der Flug-Illustrierten, und später als freie Journalistin tätig. 1933 trat sie der NSDAP bei und war später Mitglied des NS-Fliegerkorps. Nach dem Ende des Zeiten Weltkrieges lebte sie längere Zeit in den USA, bevor sie 1953 in ihre Heimatstadt Essen zurückkehrte, wo sie bis zu ihrem Tode lebte.

Über die Geschichte dieser wagemutigen Frau aus Essen berichtete der WDR in seiner Neue Reihe: Abenteurer aus Nordrhein-Westfalen unter dem Titel The Flying Fräulein aus Essen - Die Abenteuer der Thea Rasche..

Essen-Bredeney, Städtischer Friedhof

Omnibus salutem!