- geb. 9.4.1848 in Oldenburg

- gest. 13.5.1930 in Berlin

Deutsche Lehrerin und Führerin der deutschen Frauenbewegung; forderte u.a. eine Neuordnung des Mädchenschulwesens unter weiblichem Einfluß und unter Leitung von wissenschaftlich vorgebildeten Lehrerinnen. An der Spitze des von ihr und Auguste Schmidt gegründeten Allgemeinen deutschen Lehrerinnenvereins übernahm sie die geistige Führung der Frauenbewegung (Zeitschrift Die Frau, seit 1893).

Werke u.a.: Die Frauenbewegung in ihren modernen Problemen (1908), Lebenserinnerungen (1921), Kampfzeiten (2 Bde., 1928).

Berlin, Charlottenburg-Wilmersdorf, Friedhof Heerstr.

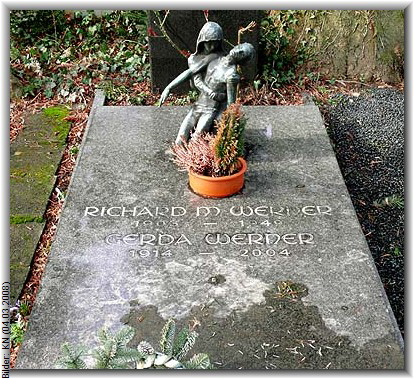

- geb. 28.8.1915 in Offenbach

- gest. 14.8.2004 in Oberursel

Deutsche Malerin und Kunsterzieherin, die Frau auf der Rückseite der 50-Pfennig-Münze. Ihr Mann hatte Ende der 1940er Jahre an einem Wettbewerb der Bank Deutscher Länder zur  Gestaltung der neuen deutschen Währung teilgenommen und mit seinem Entwurf einer knienden, einen Eichensetzling pflanzenden Frau den Zuschlag erhalten. Das Motiv symbolisiert den Wiederaufbau des durch den Zweiten Weltkrieg zerstörten Deutschland.

Gestaltung der neuen deutschen Währung teilgenommen und mit seinem Entwurf einer knienden, einen Eichensetzling pflanzenden Frau den Zuschlag erhalten. Das Motiv symbolisiert den Wiederaufbau des durch den Zweiten Weltkrieg zerstörten Deutschland.

Oberursel im Taunus, Alter Friedhof

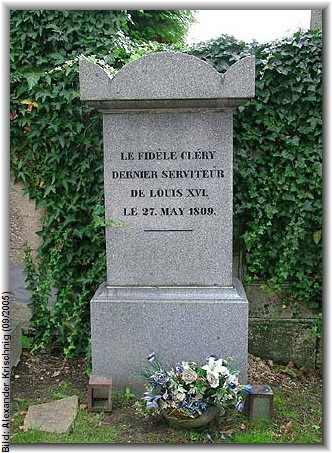

- geb. 11.5.1759 in Versailles

- gest. 27.5.1809 in Wien

“Der treue Cléry”, letzter Kammerdiener Ludwigs XVI., begleitete diesen 1793 zur Guillotine. Wegen seiner Treue zu seinem König wurde er im Temple eingekerkert, im März 1793 zwar entlassen, aber bereits im September 1793 im Gefängnis La Force erneut inhaftiert. Erst nach dem Sturz Robespierres wurde er im August 1794 wieder in Freiheit gesetzt und flüchtete 1795 aus dem revolutionären Frankreich nach Österreich. Nachdem man ihm 1801 erlaubte, nach Frankreich zurückzukehren, kam er mit seiner Frau und den Kindern nach Paris zurück. Das Angebot Napoléons, der ihn zuvor verfolgt hatte, Kammerherr von Joséphine de Beauharnais zu werden, lehnte er ab und ging nach Österreich ins Exil, wo er sich dauerhaft in Wien niederließ. Er schloß sich Marie Therese in Warschau und Wien an.

Wien, Hietzinger Friedhof

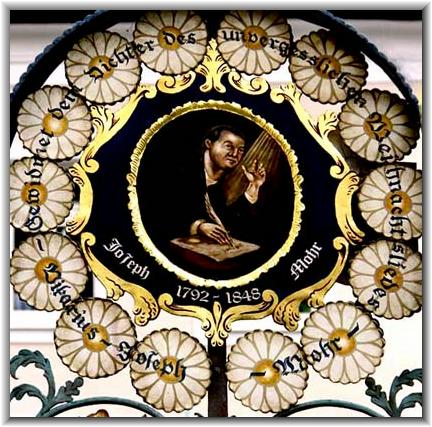

- geb. 11.12.1792 in Salzburg

- gest. 4.12.1848 in Wagrain (Bundesland Salzburg)

Österreichischer Priester (kath.); Verfasser des Textes des weltbekannten Weihnachtsliedes Stille Nacht, heilige Nacht, das sein Freund Franz Xaver Gruber vertonte. Das Lied verbreitete sich zunächst nur lokal, bis es 1866 in Salzburg erstmals in das offizielle Kirchenliederbuch aufgenommen wurde. Zuvor hatten es die Familien Rainer aus dem Flecken Fügen und Stasser aus Laimach auf Konzertreisen in Europa verbreitet. Die Rainer-Sänger brachten es schließlich nach Übersee, wohin sie zwischen 1839 und 1843 eine Reise unternommen hatten. Dort wurde es am Weihnachtstag 1839 in New York auf dem Friedhof der Trinity-Gemeine gesungen. Heute i st Stille Nacht, heilige Nacht in ca. 300 Sprachen und Dialekte übertragen.

st Stille Nacht, heilige Nacht in ca. 300 Sprachen und Dialekte übertragen.

Wagrain, Am Pfarrhaus

Alois Schicklgruber ab 1876 legimitiert als Hitler

- geb. 7.6.1837 in Strones

- gest. 3.1.1903 in Leonding

Österreichischer Zollamtsoberoffizial; unehelicher Sohn der Maria Anna Schicklgruber, deren Familiennamen Alois bis 1876 beibehielt; war dreimal verheiratet, zuletzt mit der dreiundzwanzig Jahre jüngeren Klara Pölzl (*12.8.1860, †21.12.1907); Aus dieser Ehe ging u.a. Adolf Hitler (*1889, †1945), hervor.

Klara Hitler

- geb. 12.8.1860 in Spital

- gest. 21.12.1907 in Leonding

Mutter Adolf Hitlers und dessen Schwester Paula.

Näheres zur Famile bei: Joachim Fest, Hitler

Leonding b. Linz

Hinweis: Die Grabstätte wurde 2012 aufgelassen.

- geb. 2.11.1905 in Düsseldorf

- gest. 26.5.1970 in Köln

Deutscher Karnevalist; von Haus aus Schriftsetzer, wurde Küpper unter dem Namen “D´r Verdötschte” (i.e. Der Verrückte) als Büttenredner in Köln bekannt. Mit einer großen Portion an Zivilcourage ließ er sich in seinen Büttenreden kritisch, spöttelnd und auch verhöhnend über die Nationalsozialisten aus. Wegen seiner großen Popularität trauten sie die Nazi jedoch zunächst nicht, ihn direkt anzugreifen. 1939 wurde er jedoch mit einem lebenslängliches Redeverbot belegt, da er den Deutschen Gruß und Nazi-Organisationen verächtlich gemacht habe. Um einer unmittelbar bevorstehenden Verhaftung zuvorzukommen, meldete er sich 1941 freiwillig zur Wehrmacht; er wurde daraufhin bei sogenannten Fronttheatern eingesetzt, konnte aber auch dort “seinen Mund nicht halten”, wenngleich er unbehelligt blieb. Nach seiner Entlassung aus US-amerikanischer Gefangenschaft, kehrte er wieder auf die Karnevalsbühnen als Büttenredner zurück und ließ auch in der Nachkriegszeit seinen kritischen Gedanken und seinem Spott freien Lauf. 1952 kam es zu einem Eklat, als er sich über die Politik in Köln und der jungen Bundesrepublik ausließ: Der Oberbürgermeister und andere Vertreter der Stadt verließen während seines Vortrage eine Karnevalssitzung. Anders als während des Nazi-Zeit trauten sich die “Oberen” jedoch nicht, ihn gerichtlich zu belangen. Er stand bis 1958 in der Bütt und eröffnete in diesem Jahr mit seiner Frau Sophie die Gaststätte Küppers Karl im Stadtteil Kalk.

Köln, Friedhof Melaten

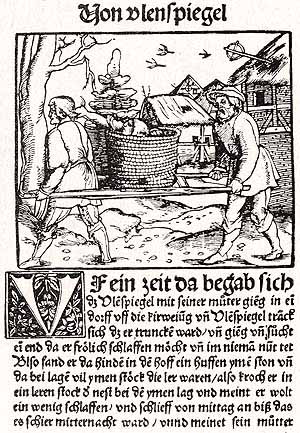

Till Eulenspiegel auch Dil Ulenspiegel

- geb. 1300 in Kneitlingen am Elm (Ldkis Wolfenbüttel, Niedersachsen)

- gest. in Mölln (Krs Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein)

Deutscher Schalk;

lebte angeblich als umherstreifender Schalk im 14. Jahrhundert. Er war Protagonist einer mittelniederdeutschen Schwanksammlung, die um 1510 erstmals unter dem Titel Ein kurtzweilig lesen von Dil Ulenspiegel, geboren vß dem land zu Brunßwick, wie er sein leben volbracht hat vom Straßburger Verleger und Drucker Johannes Grüninger ohne Nennung eines Verfassers publiziert und zu einem spontanen Erfolg wurde. Noch in 16. Jahrhundert erschienen alleine im deutschsprachigen Raum achtzehn Ausgaben des Buches. Es folgten dann rasch Ausgaben in Niederländisch, Englisch und Französisch. Die Figur inspirierte auch viele vom Original losgelöste literarische Werke, zum Beispiel die Eulenspiegel-Fastnachtspiele von Hans Sachs, den Roman Die Geschichte von Tyll Ulenspiegel und Lamme Goedzak von Charles De Coster sowie musikalische Werke, wie z.B. Richard Strauss` sinfonische Dichtung Till Eulenspiegels lustige Streiche (1895).

Seine Narretei sahen die Leute darin, daß er das, was sie sagten” beim Wort“ nahmen, so z.B. in der Geschichte mit dem Braunschweiger Bäcker: von Till gefragt, was er backen solle, antwortete dieser spöttisch, er solle Meerkatzen und Eulen backen. Demzufolge buk Till Eulenspiegel Eulen und Meerkatzen.

|

Mölln, St. Nicolai Kirche (Westportal)

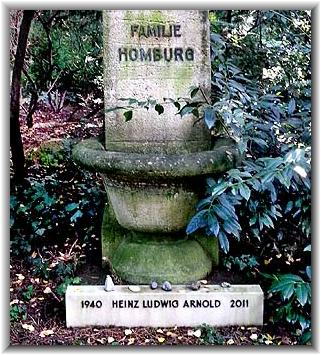

- geb. 29.3.1940 in Essen

- gest. 1.11.2011 in Göttingen

Deutscher Publizist und Journalist; studierte in Göttingen zunächst zwei Semester Jura, dann zehn Semester Literaturwissenschaft, Romanistik und Philosophie. In den Semesterferien war er zwischen 1961 und 1964 als Privatsekretär bei Ernst Jünger tätig. Noch während des Studiums gründete er 1963 die viermal jährlich erscheinende Zeitschrift für Literatur text + kritik, deren erste Ausgabe Günter Grass gewidmet war. Seit 1978 war er außerdem Herausgeber des im Verlag edition text + kritik erscheinenden Kritischen Lexikons zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur (KLG) und von 1983 bis 2008 des Kritischen Lexikons zur fremdsprachigen Gegenwartsliteratur (KLfG). Ab 2004 erarbeitete er als Herausgeber die dritte, völlig neu bearbeitete Auflage von Kindlers Literatur Lexikon, die im September 2009 bei Metzler erschien. Außerdem gab Arnold, seit 1995 Honorarprofessor an der Georg-August-Universität Göttingen, dtv von 1995 bis 2000 die elfbändige Anthologie Die deutsche Literatur seit 1945 heraus.

Als bedeutender Vermittler der Gegenwartsliteratur führte Arnold zahllose Gespräche mit Schriftsteller, die z.T. auf Tonband festgehalten wurden. Die Originalaufnahmen der zwischen 1970 und 1999 geführten Gespräche wurden im Jahr 2011 veröffentlicht.

Göttingen, Stadtfriedhof

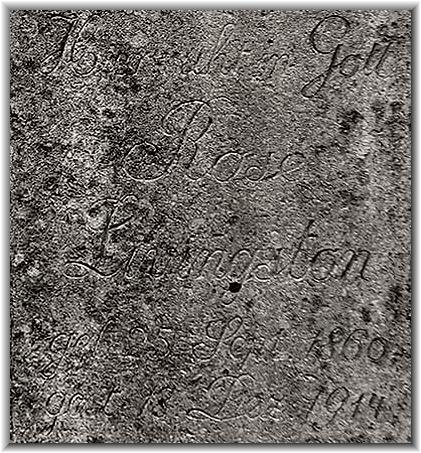

- geb. 25.9.1860 in San Francisco

- gest. 18.12.1914 in Frankfurt am Main

US-amerikanische Kunstmäzenin und Stifterin; jüngste Tochter des im 19. Jahrhundert aus Deutschland ausgewanderten jüdischen Ehepaar Max und Franziska, née Marks, Löwenstein; 1870 kehrte die inzwischen vermögende Familie mit ihren Kindern Rose, Fanny (*1853), die später den ersten Direktor des pathologisch-anatomischen Instituts am Städtischen Krankenhaus in Wiesbaden heiratete, und Josef Leopold (*1856) wieder nach Europa zurück und ließ sich in Frankfurt am Main nieder, wo Rose nach dem Tode ihres Vater zum evangelischen Glauben konvertierte - eine Entscheidung, die von ihrer Gouvernante und lebenslange Vertraute Minna “Nelli” Noll (*1845, †1909) entscheidend beeinflußt wurde. Ihr zu Ehren stiftete Rose Livingston nach deren und dem Tode der eigenen Mutter um 1912/13 mit einem Stiftungsvermögen von 1 Million Mark das nach ihrer Freundin “Nelli” benannte Nellinistift, in dem bedürftige, alleinstehende Frauen evangelischen Glaubens ihren Lebensabend verbringen konnten (heute Mutterhaus der Frankfurter Diakonissenschwestern in der Cronstettenstraße).

Rose Livingston war Malschülerin des Malers Wilhelm Steinhausen, den sie 1883 kennen gelernt hatte, und zugleich dessen Mäzenin (außerdem war sie die Patentante dessen Tochter Rose). Sie erwarb zahlreiche seiner Gemälde, und sie stiftete die Ausmalung der Lukaskirche im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen, die teuerste Ausmalung einer protestantischen Kirche im 20. Jahrhundert. Sie unterstützte ferner den 1895 gegründeten Verein für Volkskindergärten, und nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges widmete sie sich der Pflege von Verwundeten, bevor sie im Alter von erst 54 Jahren verstarb. Rose Livingston litt an einer chronischen Krankheit, aufgrund derer sie Reisen an die holländische Nordsee nach Domburg und Kuren nach Bad Münster am Stein unternahm, auf denen sie “Nelli”, Rose Steinhausen und Bekannte begleiteten. Seit 1894 bis zu ihrem Tode hatte Rose Livingston gemeinsam mit “Nelli” bis zu deren Tode im Jahre 1909 in ihrem Haus in der Myliusstraße 28 im Frankfurter Westend gelebt

Frankfurt am Main, Hauptfriedhof

Hinweis: Minna Noll, die Gouvernate Rose Livingstons, fand ebenfalls in dem Grab ihre letzte Ruhe.

Hinweis: Zwischen Heinz Ludwig Arnold und der Familie Homburg bestand keinerlei Verbindung; es wurde jedoch eine sog. Grabpatenschaft erworben, die es dem Paten ermöglicht, in diesem Grab beigesetzt zu werden..

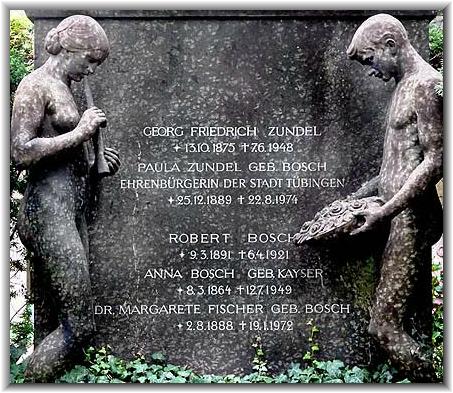

- geb. 25.12.1889

- gest. 22.8.1974 in Tübingen

Deutscher Stifterin; Tochter von Robert und Anna Bosch, née Kayser: Schwester von Margarete und Robert Bosch iun.; heiratete 1927 den vierzehn Jahre älteren Maler Friedrich Zundel, nachdem dieser sich von seiner Frau Clara Zetkin hatte scheiden lassen (Zundel hatte Paula bereits kennengelernt, als er sie noch als Kind portraitiert hatte).

Das Ehepaar zog sich auf einen von Zundel 1921 entworfenen Gutshof Lustnauer ”Berghof“ bei Tübingen zurück, den Robert Bosch für seine Töchter hatte bauen lassen.

Aus einer gemeinsamen Stiftung mit ihrer Schwester Margarete entstand die Kunsthalle Tübingen.

Tübingen, Stadtfriedhof

Omnibus salutem!