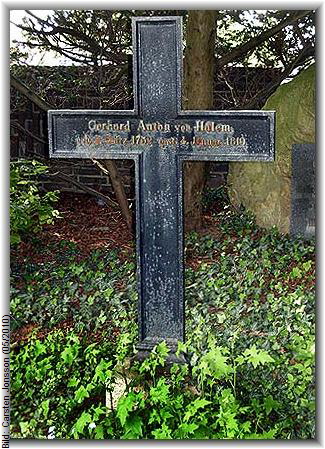

- geb. 2.3.1752 in Oldenburg (Oldenburg)

- gest. 4.1.1819 in Eutin

Deutscher Schriftsteller und Jurist; begann bereits im Alter von 16 Jahren ein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Frankfurt (Oder), wechselte später nach Straßburg und promovierte mit 18 Jahren zum Dr. iur. in Kopenhagen. Nach der Rückkehr nach Oldenburg unterstützte er zunächst seinen Vater in dessen Kanzlei und übernahm nach dessen Tod die Geschäfte und die Sorge um die hinterbliebene Familie. 1775 trat er in den Staatsdienst des nach dem Vertrag von Zarskoje Selo nun wieder selbständigen und zum Herzogtum erhobenen Oldenburg ein, zunächst als Assistent des Landvogts Georg Christian Oeder. Von Halem blieb die meiste Zeit seines Lebens im Dienste des Herzogs Peter Friedrich Ludwig. Zunächst wirkte er bis zur Annexion Oldenburgs durch Frankreich in der Verwaltung in Oldenburg selbst. Er stieg dabei bis zum Leiter der Justizkanzlei auf. Als Oldenburg 1811 von Frankreich einverleibt wurde, bot der Herzog Halem an, diesen ins russische Exil zu begleiten. Halem lehnte dies jedoch mit der Begründung seines fortgeschrittenen Alters ab und trat zunächst in Oldenburg und später in Hamburg in französische Dienste. Selbst als Hamburg in den Wirren der Befreiungskriege nach kurzzeitiger Besetzung durch alliierte Truppen von den französischen Truppen zurückerobert wurde, kehrte Halem auf seinen Posten am Kaiserlichen Gerichtshof in Hamburg zurück. Nach der Niederlage Napoléons wurde Halem 1. Rat der Regierung in Eutin im Fürstentum Lübeck, welches zu Oldenburg gehörte, da nach den Befreiungskriegen die Wiederanstellung aufgrund seiner frankophilen Haltung nicht möglich erschien. Welches Ansehen von Halem bei dem wiedergekehrten Herzog gehabt haben muss, zeigt die Tatsache, dass Peter Friedrich Ludwig im Zuge dieser Versetzung die Privatbibliothek seines Beamten käuflich erwarb und in das Eutiner Schloß bringen ließ, wo Halem diese Sammlung von 8.000 Bänden weiter nutzen konnte. Die Bibliothek Halems bildet den Grundstock der heutigen Eutiner Landesbibliothek.

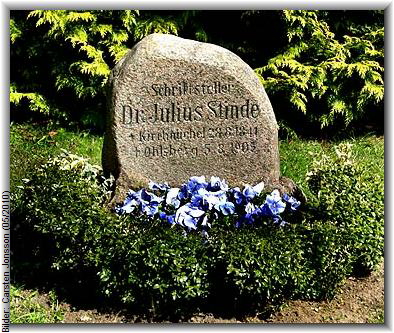

Lensahn (Krs. Ostholstein)

- geb. 28.8.1841 in Kirchnüchel (Krs. Plön, Schleswig-Holstein)

- gest. 5.8.1905 in Olsberg (Hochsauerlandkreis)

Deutscher Schriftsteller; Sohn eines Pfarrers; begann nach dem Besuch des Gymnasiums in Eutin von 1858 bis 1860 eine Apothekerlehre in Lübeck, die er allerdings aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig abbrechen mußte. Statt dessen studierte er Chemie in Kiel und Gießen und promovierte 1863 in Jena. Anschließend arbeitete er als Chemiker in der Firma Grabe & Co in Hamburg. Hier begann er, Beiträge für Zeitungen zu verfassen, war Korrespondent u.a. für das Hamburger Gewerbeblatt, die Spener'sche Zeitung und die Münchner Fliegenden Blätter. Parallel hierzu gab er Unterricht an einer höheren Knabenschule und hielt Vorträge im Gewerbeverein und im Arbeiterbildungsverein. Ab 1866 wandte er sich ganz dem Journalismus zu, verfaßte auf Plattdeutsch Schwänke und Theaterstücke, die im Hamburger Carl-Schultze-Theater aufgeführt wurden. 1876 siedelte er nach Berlin über und schrieb dort humorvolle Geschichten um die im kleinbürgerlichen Berliner Milieu angesiedelte Buchholz-Familie, die ab 1878 erfolgreich in Zeitschriften und ab 1883 in Buchform erschienen (Die Familie Buchholz, 4 Tle., 1884-95). Außerdem verfaßte er satirischen Artikel, die sich mit Tendenzen der damaligen  Naturwissenschaft befaßten. Die Artikel erschienen 1878 auch als Buch unter dem Titel Die Opfer der Wissenschaft oder Die Folgen der angewandten Naturphilosophie, die ausgestattet mit witzigen Zeichnungen des Malers Franz Skarbina, auf den Markt kamen.

Naturwissenschaft befaßten. Die Artikel erschienen 1878 auch als Buch unter dem Titel Die Opfer der Wissenschaft oder Die Folgen der angewandten Naturphilosophie, die ausgestattet mit witzigen Zeichnungen des Malers Franz Skarbina, auf den Markt kamen.

Hotel Buchholz (1897)

Werke u.a.: Das Dekamerone der Verkannten (1881), Der Liedermacher (1893), Das Torfmoor (1893).

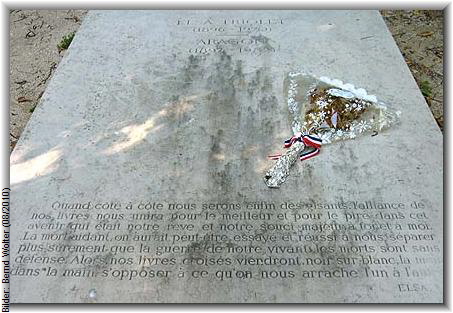

Louis Aragon eigentl. Louis-Marie Andrieux

- geb. 3.10.1897 in Paris

- gest. 24.12.1982 in Paris

Französischer Dichter und Schriftsteller; unehelich geboren, wurde er unter dem Namen Louis Aragon erst 1914 in eine Geburtsurkunde eingetragen. Aragon, der bereits im Alter von sieben Jahren Gedichte und auch schon einige Prosa verfaßte, studierte ab 1916 Medizin. Noch im Juni 1918 meldete sich Aragon freiwillig zur Front, wo er dem Sanitätsdienst des 355. Infanterieregiments zugeordnet wurde; dreimal wurde er bei Kampfhandlungen verschüttet und galt als gefallen. Als er Ende August 1918 bei einem gefallenen deutschen Soldaten ein Insel-Bändchen mit Gedichten Rainer Maria Rilkes fand, war das ein Erlebnis, das er Zeit seines Lebens nicht mehr vergaß. Im September des selben Jahres begann er mit der Arbeit an seinem ersten Roman Anicet ou le panorama, der 1921 erscheinen und ihn als Schriftsteller bekannt machen wird. Noch vor seiner Demobilisierung - Aragon war nach dem Krieg im besetzten Rheinland eingesetzt - gründete 1919 er gemeinsam mit André Breton, den er 1917 kennengelernt hatte, und Philippe Soupault die Zeitschrift Littérature, in der er auch Texte aus seiner Kindheit veröffentlichte. 1920 trat er mit Feu de joie, einem Band der 23 dadaistische Gedichte enthielt, an die Öffentlichkeit (Pablo Picasso steuerte der Erstausgabe eine Zeichnung bei). Im Februar 1920 fand der "Salon des Indépendants" die erste Pariser Dada-Veranstaltung statt. Aragon war Mitbegründer der in der Nachfolge des Dadaismus entstehenden Bewegung des Surrealismus. 1926 veröffentlichte er den Roman Le paysan de Paris (dt. Pariser Landleben). Nach dem Eintritt in die Kommunistische Partei (PCF) im Jahre 1927 - er hatte eigentlich bereits 1920 gemeinsam mit Breton beitreten wollen, fühlte sich aber von dem maßgebenden Funktionär abgestoßen - brach er mit den Surrealisten. 1928 lernte er die Schwägerin des russischen Dichters Ossip Brik, Elsa Triolet, ebenfalls seit 1927 Mitglied der KP, kennen und heiratete sie 1939. Nach seinem Bruch mit dem Surrealismus und seiner Mitgliedschaft in der KP schuf Aragon Romanzyklen, die an die realistischen Traditionen des 19. Jahrhunderts anknüpfen und vom Weltbild des Marxismus-Leninismus geprägt sind; seine Lyrik dieser Zeit trägt in dieser Periode teilweise den Charakter von Agitation. Tatsächlich war Aragon maßgeblich an der Organisation der linken Schriftstellerbewegung der 1930er Jahre beteiligt. Während der Besatzung Frankreichs durch die deutsche Wehrmacht war er Mitglied der Résistance. Nach dem XX. Parteitag der KPdSU, auf dem Nikita Chruschtschow 1956 eine neue Richtung einschlug, wandelte er sich zum Anti-Stalinisten. In der Kulturzeitschrift Les Lettres françaises, deren Herausgeber er von 1953 bis 1972 war, griff er jetzt Stalin und dessen Politik hinter dem Eisernen Vorhang an, und er veröffentlichte Werke von Dissidenten, u.a. diejenigen von Aleksander Solschenizyn oder Milan Kundera (*1929). 1956 unterstützte er den Volksaufstand in Ungarn. Dennoch blieb er - auch nach dem Einmarsch von Trupppen des Warschauer Pakts in Prag im Jahre 1968 - weiterhin Mitglied der PCF bis zu seinem Tode. Im Dezember 1951 kaufte Aragon für Elsa in Saint-Arnoult-en-Yvelines Le moulin de Villeneuve (jetzt Maison Elsa Triolet-Aragon), in die sich das Paar an Wochenenden oder Feiertagen zurückzog. Aragons Werk, das eng mit dem seiner Lebensgefährtin Elsa Triolet verbunden war, wurde von und hat beeinflußt die diversen Stilrichtungen des 20. Jahrhunderts: Surrealismus, Sozialistischer Realismus, Realismus, Nouveau roman.

Werke u.a.: Les cloches de Bâle (1934, dt. Die Glocken von Basel), Les beaux quartiers (1936, dt. Die Viertel der Reichen), Les voyageurs de l'Impériale (1942, dt. Die Reisenden der Oberklasse), Les communistes (5 Bde., 1949-51, dt. Die Kommunisten), La semaine sainte (1958, dt. Die Karwoche), Le fou d'Elsa, 1963, La mise à mort (1965, dt. Spiegelbilder, auch Leere Spiegel).

Auszeichnungen u.a.: Croix de guerre (1918).

Inschrift: Quand côte à côte nous serons enfin des gisants, l’alliance de nos livres nous réunira pour le meilleur et pour le pire dans cet avenir qui était notre rêve et notre souci majeur, à toi et à moi. La mort aidant, on aurait peut-être essayé, et réussi à nous séparer plus sûrement que la guerre de notre vivant, les morts sont sans défense. Alors nos livres croisés viendront, noir sur blanc la main dans la main s'opposer à ce qu'on nous arrache l'un à l'autre ELSA [dt. Wenn wir, Seite an Seite, im Tode Ruhende sein werden, wird der Bund unserer Bücher uns im Guten wie Schlechten in der Zukunft verbinden, die unser Traum war und das Hauptanliegen für Dich und mich. Helfend hat der Tod vielleicht versucht und war wahrscheinlich erfolgreich, uns eher von einander zu trennen als der Krieg zu unseren Lebzeiten – Tote können sich nicht verteidigen. So aber werden unsere gekreuzten Bücher – schwarz auf weiß – Hand in Hand – sich widersetzen, dass einer vom anderen getrennt wird. Elsa]

Saint-Arnoult-en-Yvelines ( Dép. Seine-et-Marne)

Iwan Alexejewitsch Bunin [russ. Иван Алексеевич Бунин]

- geb. 10./22.10.1870 in Woronesch

- gest. 8.11.1953 in Paris

Russischer Schriftsteller und Lyriker; entstammte einer inzwischen verarmten Familie des Landadels; angeregt durch seinen älteren Bruder beschäftigte er sich mit Literatur. Im Alter von 17 Jahren erschienen in der Sankt Petersburger Literaturzeitschrift Rodina erste Gedichte von ihm. 1889 folgte er seinem Bruder nach Charkiw und war dort als Bibliothekar und von 1889 bis 1892 Redakteur der Charkiwer Zeitschrift Orlowski Westnik (dt. Bote von Orjol), in der auch seine erste Erzählungen veröffentlicht wurden. Ab Mitte der 1890er Jahre wandte Bunin sich zunehmend der Schriftstellerei zu. Er zog nach Moskau und bereiste die Krim und besuchte Odessa. Er begann Werke aus dem Englischen zu übersetzen, so u.a. solche von Henry Wadsworth Longfellow, Byron und Alfred Tennyson. Bei einem Besuch bei Anton Tschechow im Frühjahr 1899 lernte er Maxim Gorki kennen, der seinerzeit der bekannteste und erfolgreichste russische Schriftsteller war. 1909 und von 1911 bis 1913 verbrachte Bunin die Wintermonate bei Gorki auf Capri, wo viele seiner Werke entstanden, u.a. die Erzählung Gospodin is San-Franzisko (dt. Der Herr aus San Francisco). Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges im Jahre 1914 unternahm Bunin zahlreiche Reisen u.a. nach Westeuropa, Arabien und Asien. Nach der Oktoberrevolution verließ er Moskau 1918 und ließ sich zunächst in Odessa nieder; 1920 ging in Exil nach Frankreich wo er sich in Grasse niederließ, 1945 in Paris. Bunin, der die Tradition der russischen Literatur des 19. Jahrhunderts fortführte, in seinen Gedichten und realkistische Prosa vorwiegend das ländliche Rußland darstellte, wurde 1933 als erster Russe mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. 1956 wurde er in der Sowjetunion rehabilitiert, und seine Werke konnten dort wieder erscheinen. 2000 besuchten der damalige Ministerpräside Wladimir Putin und seine Frau Ljudmila das Grab.

Erzählung Gospodin is San-Franzisko (dt. Der Herr aus San Francisco). Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges im Jahre 1914 unternahm Bunin zahlreiche Reisen u.a. nach Westeuropa, Arabien und Asien. Nach der Oktoberrevolution verließ er Moskau 1918 und ließ sich zunächst in Odessa nieder; 1920 ging in Exil nach Frankreich wo er sich in Grasse niederließ, 1945 in Paris. Bunin, der die Tradition der russischen Literatur des 19. Jahrhunderts fortführte, in seinen Gedichten und realkistische Prosa vorwiegend das ländliche Rußland darstellte, wurde 1933 als erster Russe mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. 1956 wurde er in der Sowjetunion rehabilitiert, und seine Werke konnten dort wieder erscheinen. 2000 besuchten der damalige Ministerpräside Wladimir Putin und seine Frau Ljudmila das Grab.

Werke u.a.: Derewnja (1910, dt. Das Dorf), Grammatika ljubwi (1915, dt. Die Grammatik der Liebe), Schisn Arsenjeva (1930, dt. Arsenjews Leben).

Sainte-Geneviève-des-Bois, Russischer Friedhof

pinxit Hans Holbein d.J.

pinxit Hans Holbein d.J.

- geb. 1503 auf Allington Castle b. Maidstone (Grafschaft Kent)

- gest. 11.10.1542 in London

Englischer Dichter; sein Vater Henry war einer der Privatsekretäre Heinrichs VII. und anschließend Berater König Heinrichs VIII.. 1516 trat er in die Dienste Heinrichs als “Truchsess”, und zugleich begann er ein Studium am St John's College an der Universität von Cambridge. 1527 sandte Heinrich ihn gemeinsam mit Sir John Russell auf diplomatischen Mission nach Italien, um in Rom die Sache der Annullierung der Ehe Heinrichs mit Katharina von Aragón gegenüber Papst Klemens VII. zu unterstützen. Als die Truppen Kaiser Karls V. Rom einnahmen und die Stadt plünderten (Sacco di Roma), geriet auch Wyatt vorübergehend in Gefangenschaft. Von 1537 bis 1539 war er Gesandter in Spanien. In Ungnade fiel er, als bekannt wurde, daß er der unglücklich Verheiratete Anfang/Mitte 1520 der Geliebte Anna Boleyn war - evtl. auch noch nach ihrer Hochzeit mit Heinrich. Im Mai 1536 ließ Heinrich ihn unter der Anklage in den Tower werfen, mit Anna Ehebruch begangen zu haben. Ein Jahr später, während Anna Boleyn am 19.5. dort enthauptet wurde, wurde er allerdings dank der Freundschaft seines Vater mit Thomas Cromwell wieder entlassen und kehrte in seine Dienste zurück. 1541 wurde er erneut, diesmal wegen Hochverrats, angeklagt, aber auch jetzt wurde die Anklage aufgehoben; Heinrichs fünfte Gattin, Katharina Howard, hatte sich für ihn eingesetzt, allerdings unter der Bedingung einer Versöhnung mit seiner ehebrecherischen Ehefrau Elizabeth née Brooke (*1503, †1560). Wyatt starb im Alter von knapp 39 Jahren, während er sich im Hause seines Freundes Sir John Horsey im Clifton Maybank House in Dorset aufhielt.

Auf seiner Mission nach Rom war Wyatt mit der italienischer Renaissancedichtung in Kontakt gekommen. Diese und andere Dichtungsformen führte er in England ein. Gemeinsam mit Henry Frederick Howard, 22. Earl of Arundel, 5. Earl of Surrey gilt er als Schöpfer des englischen Sonnetts im Stil Francesco Petrarca. Er schrieb Certayne Psalms, eine Gedichtsammlung, die allerdings erst 1549 erschien. Eine Sammlung von Sonetten wurden 1557 unter dem Titel Tottel's Miscellany herausgegeben. Thomas Wyatt übersetzte aber auch Plutarch (veröffentlicht 1528) ins Englische.

Inschrift: What resteth here, that quick could never rest [Was hier ruht, könnte bald schon niemals ruhen].

Sherborne (Dorset), Sherborne Abbey, Wykeham Kapelle

Hinweis: Die Plakette verweist auf die Gruft, in der Thomas Wyatt beigesetzt wurde.

![]()

- geb. 7.6.1831 in Islington (heute zu London)

- gest. 15.4.1892 in Weston-super-Mare (North Somerset)

Englische Schriftstellerin, Journalistin und Amateur-Archäologin; Tochter eines ehemaligen Offiziers in der Armee Wellingtons und späteren Bankangestellten; erzogen wurde sie von ihrer aus Irland stammenden Mutter. Früh schon zeigte sich bei ihr eine Neigung zu Schreiben; ihr erstes Gedicht veröffentlichte sie im Alter von sieben und ihre erste Erzählung mit zwölf Jahren. Später veröffentlichte sie dann Gedichte und Erzählungen in beliebten Zeitschriften wie Chamber's Journal, Household Words und All the Year Round, verfaßte aber auch Beiträge für Zeitungen wie Saturday Review und the Morning Post. 1855 erschien ihr erster Roman My Brother's Wife. Bereits nachdem ihre Eltern 1860 kurz nacheinander gestorben waren, ging sie allein mit einer Freundin - sehr ungewöhnlich für die damalige Zeit - auf Reisen: Ihre erste Reise führte sie ins nördliche Belgien, und sie veröffentlichte darüber ein Buch. Später bereiste sie die damals fast gänzlich unerschlossenen Dolomiten und faßte ihre Erlebnisse in Untrodden Peaks and Unfrequented Valleys (1873) zusammen, in dem sie u.a. eventuelle Nachahmer warnte: "The passages are too long and too fatiguing for ladies on foot, and should not be attempted by any who cannot endure eight and sometimes ten hours of mule-riding."1 Im Winter 1873/74 reiste Edwards, die in ihrer Jugend das Leben einer Bohémienne geführt, später aktiv die Suffragetten unterstützte hatte und auch einige Zeit Vizepräsidentin der Society for Promoting Women's Suffrage war, mit einigen Freunden nach Ägypten, fuhr nilabwärts bis zum Tempel von Abul Simbel, wo sich die  Gruppe sechs Wochen lang aufhielt. Stark beeinflußt von dieser Reise und der ägyptischen Kultur, der alten wie auch der modernen, veröffentlichte Edwards 1876 einen Reisebericht unter dem Titel A Thousand Miles up the Nile, den sie mit eigenen Skizzen bebilderte. Da sie aber auch bemerkt hatte, daß die Jahrtausend alten Monumente vom zunehmenden öffentlichen Interesse, auch dem der Wissenschaft, bedroht seien, gründete sie gemeinsam mit Reginald Stuart Poole (*1832, †1895), Archäologe, Orientalist und einer der Kuratoren des Britischen Museums in London, den Egyptian Exploration Fund, der sich der Erhaltung der Altertümer widmen sollte. Für den Rest ihres Lebens konzentrierte Edwards ihre gesamte Schaffenskraft auf die Ägyptologie. So schrieb sie neben weiteren Büchern Artikel für die Enzyklopedia Britannica und ging von 1889 bis 1890 auf Vortragsreise durch die Vereinigten Staaten (während dieser Reise brach sie sich einen Arm, der Bruch machte ihr bis zu ihrem Lebensende zu Schaffen). Ihre dort gehaltenen Vorträge erschienen 1891 unter dem Titel Pharaohs, Fellahs, and Explorers als Buch. An der University of London stiftete sie mit einem Betrag von 2.500 Pfund den Lehrstuhl für Ägyptologie, deren erster Inhaber der Ägyptologe Flinders Petrie wurde. Edwards, die nie geheiratet hatte, lebte mit ihrer verwitweten Freundin Ellen Braysher zusammen, mit der sie 1864 in Westbury-on-Trym bei Bristol eine Wohngemeinschaft gegründet hatte. Sie starb, durch den Tod ihrer Freundin, die sie auf vielen Reise begleitet hatte, im Januar 1892 schwer getroffen, wenig später an den Folgen einer schweren Lungenentzündung.

Gruppe sechs Wochen lang aufhielt. Stark beeinflußt von dieser Reise und der ägyptischen Kultur, der alten wie auch der modernen, veröffentlichte Edwards 1876 einen Reisebericht unter dem Titel A Thousand Miles up the Nile, den sie mit eigenen Skizzen bebilderte. Da sie aber auch bemerkt hatte, daß die Jahrtausend alten Monumente vom zunehmenden öffentlichen Interesse, auch dem der Wissenschaft, bedroht seien, gründete sie gemeinsam mit Reginald Stuart Poole (*1832, †1895), Archäologe, Orientalist und einer der Kuratoren des Britischen Museums in London, den Egyptian Exploration Fund, der sich der Erhaltung der Altertümer widmen sollte. Für den Rest ihres Lebens konzentrierte Edwards ihre gesamte Schaffenskraft auf die Ägyptologie. So schrieb sie neben weiteren Büchern Artikel für die Enzyklopedia Britannica und ging von 1889 bis 1890 auf Vortragsreise durch die Vereinigten Staaten (während dieser Reise brach sie sich einen Arm, der Bruch machte ihr bis zu ihrem Lebensende zu Schaffen). Ihre dort gehaltenen Vorträge erschienen 1891 unter dem Titel Pharaohs, Fellahs, and Explorers als Buch. An der University of London stiftete sie mit einem Betrag von 2.500 Pfund den Lehrstuhl für Ägyptologie, deren erster Inhaber der Ägyptologe Flinders Petrie wurde. Edwards, die nie geheiratet hatte, lebte mit ihrer verwitweten Freundin Ellen Braysher zusammen, mit der sie 1864 in Westbury-on-Trym bei Bristol eine Wohngemeinschaft gegründet hatte. Sie starb, durch den Tod ihrer Freundin, die sie auf vielen Reise begleitet hatte, im Januar 1892 schwer getroffen, wenig später an den Folgen einer schweren Lungenentzündung.

|

Abu Simbel (1870, pinxit A. Edwards)

________________________________________________________________________________

1 Die Wege sind zu lang und ermüdend für Damen, die zu Fuß unterwegs sind, und sie sollten auch nicht von jemandem, der nicht 8 oder manchmal auch 10 Stunden auf einem Maulesel reiten kann, angegangen werden.

Bristol OT Henbury, St Mary’s Church

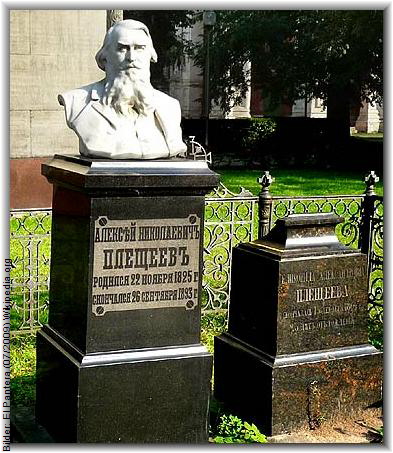

Alexej Nikolajewitsch Pleschtschejew [russ. Алексей Николаевич Плещеев]

- geb. 22.11./4.12.1825 in Kostroma

- gest. 26.9./8.10.1893 in Paris

Russischer Schriftsteller, Dichter, Übersetzer und Literatur-und Theaterkritiker; gab 1846 eine erste Sammlung von Gedichten heraus, die ihn bekanntmachten. Das Gedicht Вперед! без страха и сомненья (dt. Vorwärts! Ohne Angst und Zweifel), das dem Gedichtband entstammt, wurde quasi als die russische Marseillaise bekannt, zu dem Text wurde sogar noch deren Melodie gesungen. Die Gedichte На зов друзей (dt. Um Freunde zu rufen) und По чувствам братья мы с тобой (dt. Durch die Art, wie wir fühlen, sind wir Brüder) wurden Mitte der 1840er Jahre von der radikalen russischen Jugend als revolutionäre Hymne angenommen. 1849 wurde Pleschtschejew als “aktives” Mitglied des Petraschewskji-Zirkels1 verhaftet (er hatte einen von Wissarion Belinskij verfaßten, an Gogol gerichteten Brief verteilt, der abgefangen wurde) und gemeinsam mit Fjodor Dostojewskij und anderen acht Monate im Petrowskaja-Gefängnis in Sankt Petersburg gefangengehalten. Das ursprünglich verhängte Todesurteil wurde zunächst in vier Jahre Haft und schließlich in Verbannung gewandelt. Pleschtschejew wurde nach Uralsk deportiert, wo er zehn Jahre zunächst als Soldat im 1. Orelburger Linienbataillon und später als Unteroffizier verbringen mußte. Seine Situation dort besserte sich erst, als ein Freund seiner Mutter, Graf Perowskij, zum Generalgouverneur ernannt wurde; Peschtschejew hatte jetzt auch Zugang zu Büchern und konnte sich zudem in der Familie des Gouverneurs aufhalten. 1857 erhielten er und seine Ehefrau - er hatte im Jahr zuvor geheiratet - die Erlaubnis, einen viermonatigen Urlaub in Sankt Petersburg zu verbringen. Pleschtschejew, der bereits im Exil seine schriftstellerische Tätigkeit wieder aufgenommen hatte, veröffentlichte 1856 in der Zeitschrift Русский вестник (Russischen Journal) Старые песни на новый лад (dt. Alte Lieder auf neuen Wegen), und 1857 veröffentlichte das Journal einige seiner von der Romantik geprägte Gedichte. Im August 1859 konnte er endlich - wenn auch unter strenger Aufsicht - nach Moskau zurückkehren. Dort veröffentlichte er 1860 zwei Bände unter dem Titel Повестей и рассказов (dt. Erzählungen und Romane). Von Alexander II. wegen seiner Tapferkeit, die er im Kaukasus bewiesen hatte, begnadigt, erhielt er seine zuvor aberkannten Erb- und Standesrechte zurück. Ab 1872 lebte er als Beamter der Reichskontrolle in Sankt Petersburg. Nachdem er 1890 eine bedeutende Erbschaft gemacht hatte, lebte er - seit einiger Zeit bereits krank - die letzten drei Jahres seines Lebens in Paris.

Pleschtschejew übersetzte aus dem Englischen und Französischen und verfaßte Gedichte für Kinder. Außerdem übersetzte er Werke Heinrich Heines ins Russische. Viele seiner Gedichte wurde vertont, u.a. von Tschaikowskij und Rachmaninow.

__________________________________________________________

1 Dem Zirkel um Michail Petraschewskij (*1821, † 1866) gehörten u.a. Michail Saltykow-Schtschedrin, Fjodor Dostojewskij, Nikolaj Tschernyschewskij und Nikolaj Danilewskij an.

Moskau, Friedhof am Neujungfrauenkloster

- geb. 13.2.1943 in Rom

- gest. 30.5.2022 in Berlin

Deutscher Schriftsteller;Sohn eines Hilfspredigers in der Deutschen Evangelischen Kirche in Rom, der als Soldat an die afrikanische Front versetzt wurden, so daß FC, wie er später genannt wurde, ab 1944 in Hessen aufwuchs. Nach dem Abitur an der Alten Landesschule (ALS) in Korbach, mit ihrer mehr als 440-jährigen Geschichte eine der ältesten Schulen in Hessen, studierte er in West-Berlin sowie in London Literaturwissenschaft. 1970 wurde er mit der Dissertation Der Held und sein Wetter. Ein Kunstmittel und sein ideologischer Gebrauch im Roman des bürgerlichen Realismus promoviert.

Mit 18 Jahren veröffentlichte Delius bereits erste Gedichte; 1964, im Alter von 21 Jahren, schloß er sich der Gruppe 47, der bekanntesten westdeutschen Vereinigung von Schriftstellern, an. Durch den Kontakt zu Klaus Wagenbach (*1930, †2021) erschien in dessen 1964 gegründeten Verlag Klaus Wagenbach 1965 sein erstes Buch Kerbholz.. Von 1970 bis 1973 arbeitete er als Lektor im Verlag Klaus Wagenbach, von 1973 bis 1978 in derselben Funktion im Rotbuch Verlag. Ab 1978 arbeitete er als freier Schriftsteller.

Ab den 1970er Jahren schrieb er vorwiegend Romane, häufig zu Themen aus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, z. B. zum Deutschen Herbst. Mit seinen Werke verarbeitete er immer wieder aktuelle Geschehen; so etwa mit Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde den deutschen Sieg bei der Fußballweltmeisterschaft 1954.

Zuletzt lebte Delius in Berlin und Rom.

Werke u.a.: Wenn wir, bei Rot (1969), Ein Held der inneren Sicherheit (1981), Die Birnen von Ribbeck (1991), Der Spaziergang von Rostock nach Syrakus (1995), Die Zukunft der Wörter (1995), Die Minute mit Paul McCartney (2005), Die Frau, für die ich den Computer erfand (2009), Der Held und sein Wetter. Ein Kunstmittel und sein ideologischer Gebrauch im Roman des bürgerlichen Realismus (2011), Die linke Hand des Papstes (2013), Warum Luther die Reformation versemmelt hat (2017).

Auszeichnungen u.a.: Georg Büchner-Preis (2011)

Berlin, Waldfriedhof Heerstraße

1933

1933![]()

- geb. 15.11.1890 in Paris

- gest. 9.11.1944 in Arcueil (Val-de-Marne)

Französischer Schriftsteller, Essayist und Journalist; war von Haus aus Jurist; war im Ersten Weltkrieg Soldat und anschließend Korrespondent der Agentur Havas in Wien. Gleichzeitig arbeitete er mit mehreren Zeitungen wie Le Temps und L'Écho de Paris zusammen.

In den 1920er Jahren begann Suárez` Zusammenarbeit mit Joseph Kessel, der ihm bis zu seinem Tod treu blieb, einige Werke zu schreiben. Mit letzterem führte er 1943 ein Interview mit Charles Maurras, der Suarez‘ prodeutsche Haltung verurteilte.

Noch mit Joseph Kessel, aber auch mit Horace de Carbuccia gründete er 1928 in Paris die französische politische und literarische Wochenzeitung Gringoire. Romain Gary (*1914 in Vilius russ. Reich, heute Litauen, †1980) veröffentlichte dort sogar zwei Kurzgeschichten, L'Orage , dann Une petite femme,, unter seinem richtigen Namen Roman Kacew. Als die Zeitung faschistische und antisemitische Ideen zum Ausdruck brachte, beendete er die Zusammenarbeit mit Gary.

Suárez traf sich häufig mit Journalisten, die der Tageszeitung Notre temps von Jean Luchaire nahestanden und Aristide Briands Friedenspolitik mit Deutschland verteidigten. Er stand auch Bertrand de Jouvenel und dem Cercle du grand pavois sowie Fernand de Brinon von der Frankreich-Deutschland-Vereinigung nahe. Seine journalistische Tätigkeit wurde immer feindseliger gegenüber der Dritten Republik, die er für die sozioökonomische Entwicklung Frankreichs in den 1930er Jahren verantwortlich machte. Als Mitglied der Rassemblement national populaire (RNP) trat er 1937 der Parti populaire français (PPF) von Jacques Doriot bei. Im Dezember 1940 übernahm er als Nachfolger von Henri Jeanson die Leitung von Aujourd'hui und blieb dort bis August 1944.

Suarez, erster Biograph von Marschall Philippe Pétain, dem er auch ein Werk mit dem vielsagenden Titel: Pétain ou la démocratie? Il faut choisir (1941, Pétain oder Demokratie? Sie müssen wählen) widmete, und mehrerer Persönlichkeiten der Dritten Republik, war, als er sich weigerte, Paris zu verlassen, der erste Journalist, der im Rahmen der Épuration à la Libération en France (Säuberung bei der Befreiung in Frankreich) am 23.10.1944 zum Tode verurteilt und am 9.11.1944 in Fort Montrouge erschossen wurde.

Paris, Cimetière du Montparnasse GC

- geb. 21.7.1932 in Wien

- gest. 7.6.2021 in Berlin

Deutscher Dramatiker, Romancier, Hörspiel- und Drehbuchautor; wuchs in Berlin auf. Ab 1959 war er als freier Schriftsteller tätig; sein erster Erfolg war das zusammen mit Curth Flatow verfaßte Bühnenstück Das Fenster zum Flur, das später unter dem Titel Ihr schönster Tag (1962) und Im Parterre links (1963)auch verfilmt wurde.

Pillau verfaßte 180 Folgen für Fernsehserien wie Unter einem Dach, Es muss nicht immer Kaviar sein (1977), nach dem gleichnamigen Erfolgsroman von Johannes Mario Simmel, oder Die Wilsheimer, eine Hessen-Saga mit Hansjörg Felmy und Gila von Weitershausen (*1944) in den Hauptrollen. Für Peter Frankenfeld erfand er die Show Glückspilze, und für Hans Rosenthal als ZDF-Quizsendung Dalli Dalli steuerte er zahlreiche Sketche bei.

Pillau verfaßte aber auch Hörspiele und war als Romancier produktiv. Neben Romanen wie Die Geisterbehörde, Familienbande oder Der Märchenpilot erschienen mehrere Bände mit Erzählungen und Kurzgeschichten. 2018 erschien Es wird schon heller, 2020 folgte noch ein Spätwerk mit dem ironischen Titel Endlich ein Held.

Berlin, Neue Friedhof Wannsee

Omnibus salutem!