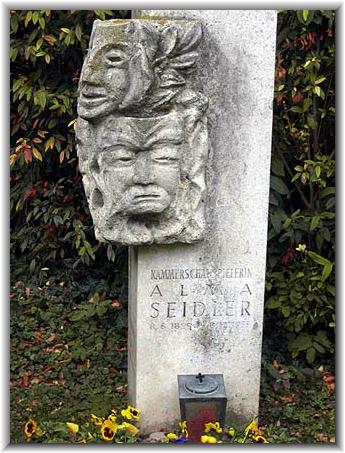

- geb. 8.6.1899 in Leoben (Steiermark)

- gest. 8.12.1977 in Wien

Österreichische Kammer- und Filmschauspielerin; Tochter des Professors und k.u.k. Ministerpräsidenten Ernst Seidler von Feuchtenegg; gehörte ab 1918 bis zu ihrem Tode dem Ensemble des Burgtheaters in Wien mit einem sehr großen Repertoire von der Klassik bis zur Komödie an. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war sie dann häufiger auch im Kino zu sehen, meistens in Nebenrollen als vornehme Dame. In der Verfilmung des Theaterstückes Der Alpenkönig und der Menschenfeind von Ferdinand Raimund war sie an der Seite von Attila Hörbiger, der den Rappelkopf verkörperte, als dessen Ehefrau Antonie zu sehen. Nach ihrem Tode wurde 1978 der A.-Seidler-Ring für die bedeutendste Bühnenkünstlerin des deutschen Sprachraums gestiftet.

Filme u.a.: Der Engel mit der Posaune (1948), Franz Schubert – Ein Leben in zwei Sätzen (1953), Drei Männer im Schnee (1955), Die unentschuldigte Stunde (1957),

Auszeichnungen u.a.: Josef-Kainz-Medaille (1959).

Wien, Zentralfriedhof

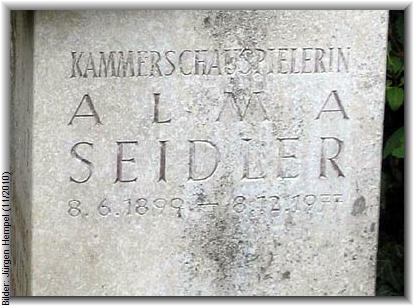

Helmut Ludwig Johann-Georg Weiss

- geb. 25.1.1907 in Göttingen

- gest. 12.1.1969 in Berlin

Deutscher Schauspieler und Regisseur; nahm nach dem Abitur Schauspielunterricht in Dresden, bevor er 1927 ein Engagement an das Staatstheater Berlin erhielt. 1935 drehte er unter der Regie von Veit Harlan seinen ersten Film, Krach im Hinterhaus. In den folgenden Jahren wirkte er in Nebenrollen in zahlreichen Leinwandstreifen mit: Boccaccio (1936), Der Florentiner Hut (1939), Kitty und die Weltkonferenz (1939), Der Gasmann (1941), Quax, der Bruchpilot (1941) und Rembrandt (1942). 1942 verfaßte er sein erste Drehbuch und arbeitete als Regieassistent. Als Regisseur realisierte er 1944 den Streifen Die Feuerzangenbowle mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges führte Weiss hauptsächlich Regie. Zu seinen bekanntesten Nachkriegsfilmen gehören neben Drei Mann in einem Boot (1961) mit den Publikumslieblingen Walter Giller (*1927), Heinz Erhardt, Hans-Joachim Kulenkampff sowie Susanne Cramer, die Spielfilme Geheimnis einer Ehe (1951), Lemkes sel. Witwe (1957) und Donnerwetter! Donnerwetter! Bonifatious Kiesewetter! (1969). Ab Mitte der 1950er Jahre verkörperte Weiss auch wieder Nebenrollen in Spielfilmen.

“Giulietta” Giulia Anna Masina

- geb. 22.2.1921 in San Giorgio di Piano (Prov. Bologna)

- gest. 23.3.1994 in Rom

Italienische Schauspielerin; Tochter eines Musiklehrers und Violinisten; studierte Kunstgeschichte, Archäologie und Philosophie an der Università "La Sapienza" in Rom, wo sie 1945 den Dr. phil. erwarb. Während ihres Studiums trat sie mit der Theatergruppe des Teatro Universitario und später mit der Compagnia del Teatro Comico Musicale als Tänzerin, Sängerin und Schauspielerin in verschiedenen Operetten und Komödien auf. 1941 begann sie als Sprecherin in Hörspielen beim staatlichen Monopol-Radiosender EIAR zu arbeiten. Dort lernte sie 1942 Federico Fellini kennen, der Hörspiele verfaßte; in der Radioserie Terziglio, die er geschrieben hatte, erlangte sie eine gewisse Popularität. 1943 heiratete das Paar. Sie spielte zunächst weiterhin auf der Bühne, bis sie 1948 ihr Leinwanddebüt in einer Nebenrolle in Alberto Lattuadas (*1914, †2005) Film Senza pietà (dt. Ohne Gnade) gab, für den Fellini das Drehbuch geschrieben hatte (sie hatte zwar schon einen Auftritt in Rossellinis aus drei Teilen bestehenden Episodenfilm Paisà (1946), wurde aber im Nachspann nicht erwähnt). Ihre größten Erfolge stellten sich mit den Filmen ein, bei denen ihr Ehemannes Regie führte, so als Gelsomina in La Strada (1954, dt. La Strada - Das Lied der Straße), in Le notti di Cabiria (1957, dt. Die Nächte der Cabiria), Giulietta degli spiriti (1965, dt. Julia und die Geister). Bemerkenswert auch ihre Rolle als Amelia Bonetti in Ginger e Fred (1985, dt. Ginger und Fred) neben Marcello Mastroianni, der den alternden Tänzer Pippo mimte. Masina wurde mehrmals für ihre Darstellkunst ausgezeichnet, u.a. erhielt sie den David di Donatello oder den Darstellerpreis von Cannes. Nach ihrer aktiven Laufbahn als Schauspielerin arbeitete sie u.a. als Autorein für Fernsehprogrammen.

Rimini, Cimitero di Rimini

Kloster auf Hiddensee

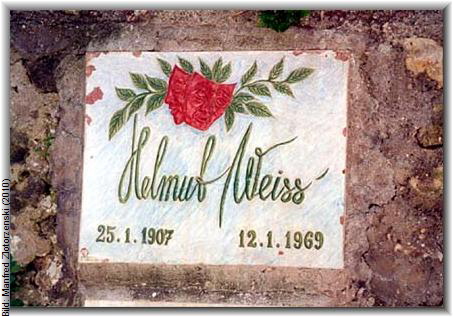

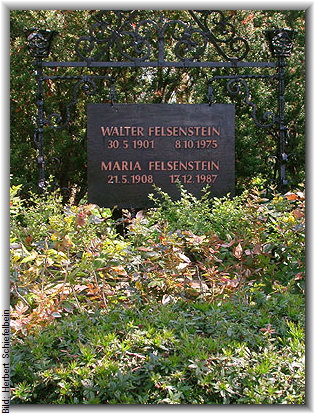

- geb. 30.5.1901 in Wien

- gest. 8.10.1975 in Berlin (Ost)

Österreichischer Schauspieler, Regisseur und Theaterleiter; Sohn eines Eisenbahners; Felsenstein, der eigentlich Maschinenbau studieren sollte, begann seine künstlerischen Laufbahn am Wiener Burgtheater, war anschließend von 1923 bis 1932 Theaterschauspieler in Lübeck, Mannheim und Beuthen, wo er erstmals Regie führte. Von 1932 bis 1934 war er als Regisseur der Oper und des Schauspiels an der Oper in Köln tätig, anschließend bis 1936 an den Städtischen Bühnen in Frankfurt am Main, als man ihn wegen seiner Ehe mit einer Nicht-Arierin aus der Reichstheaterkammer ausschloß. Er arbeitete daher ab 1938 in Zürich am Stadttheater, bevor er durch Fürsprache von Heinrich George 1940 nach Deutschland zurückkehren konnte und am Berliner Schillertheater arbeitete. In Basel und Freiburg im Breisgau kam er erstmals in näheren Kontakt mit dem zeitgenössischen Musiktheater. Ab 1947 war er Intendant der Komischen Oper in Berlin (Ost); suchte v.a. in Operninszenierungen - meistens Neuinszenierungen - nach einer text- und partiturgetreuen Darstellung im Sinne des realistischen Musiktheaters; forderte als Solisten und im Chor Sänger-Darsteller.

- geb. 28.1.1905 in Venedig

- gest. 20.8.1997 in Paris

Französischer Tänzer italienischer Herkunft; ausgebildet an der Oper in Paris, wurde er 1920 Mitglied des Balletts und machte noch als Student sein Debüt mit dem Ballett der Oper im Jahre 1923. 1930 wurde er Erster Tänzer. 1941 wurde er als Erster mit dem Titel Étoile ausgezeichnet. 1946 ging er mit einer Gruppe junger Tänzer auf eine Tournee durch Südamerika; im selben Jahr verließ er die Oper, um sich in eigener Tanzschule dem Tanz als Lehrer zu widmen. 1962 kehrte er als Lehrer der Classe des étoiles an die Oper zurück und blieb in dieser Position bis 1970. Peretti gilt als  der bedeutendste Tänzer seiner Zeit und war bekannt für seine Eleganz und Reinheit seiner Technik. Er war in viele Rollen, die der russische Choreographen Michail Fokine (*1880, †1942) schuf, zu bewundern, z.B. in Petruschka nach der Musik von Igor Strawinsky an der Seite Rudolf Nurejew, v.a. aber auf für Lycette Darsonval. Im Jahr 1945 choreografierte er Arthur Honeggers l'Appel de la montagne. Zwei Monate vor seinem Tod, widmet der Regisseur Dominique Delouche ihm einen Film mit dem Titel Serge Peretti, Le Dernier Italien (1997, dt. Serge Peretti, der letzte Italiener).

der bedeutendste Tänzer seiner Zeit und war bekannt für seine Eleganz und Reinheit seiner Technik. Er war in viele Rollen, die der russische Choreographen Michail Fokine (*1880, †1942) schuf, zu bewundern, z.B. in Petruschka nach der Musik von Igor Strawinsky an der Seite Rudolf Nurejew, v.a. aber auf für Lycette Darsonval. Im Jahr 1945 choreografierte er Arthur Honeggers l'Appel de la montagne. Zwei Monate vor seinem Tod, widmet der Regisseur Dominique Delouche ihm einen Film mit dem Titel Serge Peretti, Le Dernier Italien (1997, dt. Serge Peretti, der letzte Italiener).

![]()

Inschrift: Que devient le rêve quand le rêve est fini [Was wird aus dem Traum, wenn der Traum vorbei ist].

Paris, Cimetière du Père Lachaise

Hinweis: Die Statuette auf der Stele wurde 2007 gestohlen und ist bis heute nicht wieder aufgetaucht.

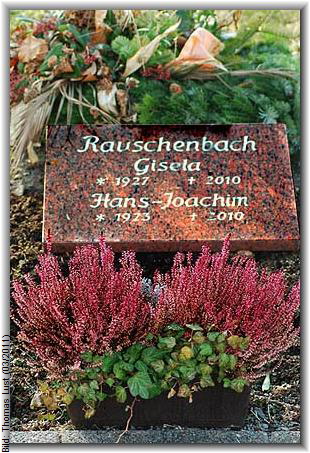

Hans-Joachim “Hajo” Rauschenbach

- geb. 2.5.1923 in Dresden

- gest. 15.12.2010 in Michelstadt

Deutscher Sportjournalist; begann seine journalistische Laufbahn 1945 als Volontär bei der Fuldaer Volkszeitung. Rauschenbach, der als junger Mann auch selber boxte, war zunächst Ansager am Boxring. 1957 wechselte er dann zum Hessischen Rundfunk (hr), wo er zunächst beim Hörfunk, ab 1961 dann auch beim Fernsehen tätig war. Insgesamt 30 Jahre war er bei dem hessischen Sender tätig. Er berichtete auch dort über das Boxen, aber auch über Ereignisse des Tanzsport und dem Eiskunstlauf (u.a. kommentierte er bei den Olympischen Spielen die Wettbewerbe im Eiskunstlauf), moderierte eine Zeit lang die Hessenschau und die Sportschau der ARD und berichtete aus dem Wiesbadener Studio des hr über die Ereignisse im Hessischen Landtag. Rauschenbach führte zahlreiche Interviews mit den Stars aus der Welt des Sports, u.a. mit dem Weltklasseboxer Cassius Clay, den Eislaufstars Katharina Witt und Hans-Jürgen Bäumler sowie dem Tennisstar Boris Becker. 1990 trennte er sich nach über 30 Jahren vom hr, weil er sich von dem Sender als nicht “stramm links genug” beurteilt fühlte und kaltgestellt worden sei. Im selben Jahr wechselte er zu dem privaten Sportsender Eurosport und berichtete außerdem für das Deutsche Sport-Fernsehen (DSF) über Boxereignisse und seine weitere Spezialität, den Tanzsport, bevor er sich Ende der 1990er Jahre aus dem aktiven Berufsleben zurückzog.

Bad König (Odenwald), Stadtfriedhof

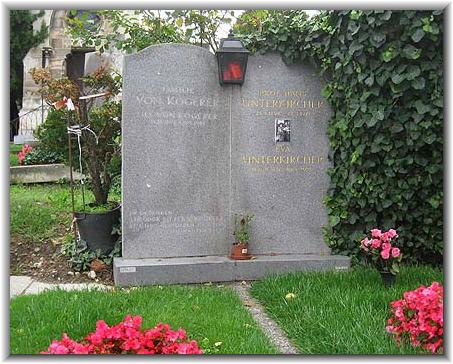

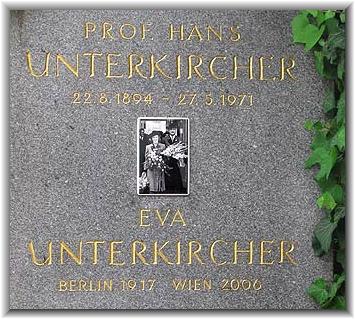

- geb. 22.8.1894 in Graz (Steiermark)

- gest. 27.5.1971 in Wien

Österreichischer Schauspieler und Filmregisseur; begann seine Karriere 1910 in Graz. ging 1911 nach Aussig und kam 1913 nach Berlin an das Deutsche Theater und spielte dort unter Max Reinhardt. Auf dessen Rat reiste er kurz nach Beginn des Ersten Weltkrieges 1914 gemeinsam mit Friedrich Wilhelm Murnau und Conrad Veidt nach New York City. Dort spielte er am Irving Place Theater. Carl Laemmle, Gründer der Universal Studios, holte ihn 1916 nach Hollywood und verschaffte ihm wichtige Rollen in mehreren Stummfilmen. Nachdem die Vereinigten Staaten dem Deutschen Reich am 6.4.1917 aufgrund der Versenkung des Passagierschiffes Lusitania durch ein deutsche U-Boot den Krieg erklärt hatten, wurde das Irving Place Theater geschlossen und Moische Schwarz übernahm es als jiddisches Theater, in dem Unterkircher dann in jiddisch spielte. 1920 kehrte Unterkircher nach Europa zurück und trat in Berlin in Revüenvon Erik Charell auf. Im Jahr 1921 begann dann seine Karriere beim Film, wo er u.a. 1927 in Max Neufelds Meisterwerk Die Strecke oder 1934 Der letzte Mann an der Seite von Emil Janning spielte. 1925 ging er nach Wien und trat in Karl Farkas Bei Kerzenlicht auf und in den 1930er Jahren am Theater in der Josefstadt sowie in München an den Münchner Kammerspielen. Ab 1940 war er unter Bruno Iltz im Volkstheater zu sehen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war er weiterhin in Spielfilmen zu sehen.

Filme u.a.: Premiere (1937), 13 Stühle (1938), Die beiden Schwestern (1943), An klingenden Ufern (auch Regie, 1948), An der schönen blauen Donau (1955), Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin (1957), Der brave Soldat Schwejk (1960), Charleys Tante (1963),

Wien, Grinzinger Friedhof

Hans Olden eigentl. Josef ”Pepi“ Brandl

- geb. 30.6.1892 in Wien

- gest. 20.1.1975 in Franzhausen (heute zu Nußdorf ob der Traisen)

Österreichischer Schauspieler und Sänger; studierte zunächst Maschinenbau an der Technischen Gewerbeschule in Wien, nahm aber bereits ab 1909 Schauspielunterricht und trat als Sänger und Heurigenunterhalter auf. Schließlich debütierte er am Deutschen Theater in Hermannstadt (heute Sibiu, Rumänien) und kam über Olmütz (heute Olomouc, Tschechien), Karlsbad (heute Karlovy Vary, Tschechien), Teplitz-Schönau (heute Teplice-Šanov, Tschechien) und Graz an das Theater in der Josefstadt. Nach vorübergehendem Engagement am Deutschen Theater in Prag spielte er von 1928 bis 1938 am Wiener Volkstheater. 1937 drehte er seinen ersten Kinofilm, der den Titel Die ganz großen Torheiten trug. Danach folgten im Laufe seiner Karriere beim Film über 70 weitere Filme, obwohl er nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges an das Volkstheater zurückkehrte und auch im Renaissancetheater auftrat. aber bereits ab 1947 nahm der Film wieder eine besondere Stellung in seinem Berufsleben ein. In dem Streifen Das doppelte Lottchen (1950) nach dem einem Roman von Erich Kästner gedreht, spielte er den Hofrat Strobl.

Filme u.a.: Meine Tochter lebt in Wien (1939), Liebe ist zollfrei (1941), Der weiße Traum (1943), Drei Männer im Schnee (1955), Kaiserball (1956), Charleys Tante.(1956), La Paloma (1959), Ein Stern fällt vom Himmel (1961).

Nußdorf ob der Traisen (Bez. St. Pölten-Land), Friedhof

Harald Lander eigentl. Alfred Bernhardt Stevnsborg

- geb. 25.2.1905 in Kopenhagen

- gest. 14.7.1971 in Kopenhagen

Dänischer Tänzer und Choreograph; studierte ab 1913 an Den Kongelige Ballet in Kopenhagen. 1923 wurde er Mitglied der Compagnie. Von 1926 bis 1927 studierte er Ballett u.a. bei Michail Michailowitsch Fokin, später ging er zum Studium in die Vereinigten Staaten. Nachdem er 1929 in seine Heimat zurückgekehrt war, arbeitete er zunächst als Solotänzer, bevor er 1931 seine eigene Compagnie gründete. Zwischen 1932 und 1951 war er Leiter von Den Kongelige Ballet. 1953 wurde er Ballettmeister des Pariser Opernballetts, und 1964 gründete er in Paris sein eigenes Studio. Kurz vor seinem Tode kehrte Lander nach Kopenhagen zurück.

Harald Lander brachte Meisterwerke wie Fokins Les Sylphides, Petrushka und Prince Igor nach Kopenhagen und führte Choreographien August Bournonvilles neu auf. Er selbst choreographierte mehr als dreißig Ballette, darunter Football (1933) mit der Musik von Francis Poulenc, Bolero (1934) nach der Musik von Maurice Ravel, Die kleine Meerjungfrau (1936, Musik von Fini Valdemar Henriques), Die sieben Todsünden (1936, Musik von Kurt Weill). Seine berühmteste choreographische Arbeit, Études, brachte ihm internationalen Ruhm ein. Für seine Verdienste um das Ballett wurde er von den Regierungen von Dänemark, Belgien und Frankreich ausgezeichnet.

Kopenhagen, Holmens Kirkegård

Omnibus salutem!