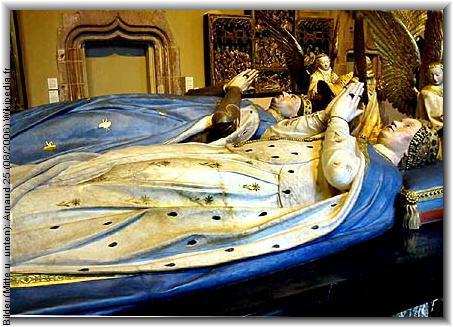

- geb. 751

- gest. 4.12.771 in Samoussy (Dép. Aisne)

König der Franken (768 bis 771); Sohn Pippins des Jüngeren; Bruder Karls des Großen. Er wurde 754 vom Papst Stephan II. in der Abtei Saint-Denis zum König gesalbt und trat nach Pippins Tod am 9.10.768 die Herrschaft über den südöstlichen Teil des Frankenreiches an (von Burgund und Aquitanien bis Alemannien). Karlmann war mit der adligen Gerberga verheiratet. Mit ihr hatte er zwei Kinder, Pippin, 770 bezeugt, und ein weiteres Kind. Nach Eduard Hlawitschka soll es sich hierbei um die Heilige Ida von Herzfeld handeln. Gerberga und ihre beiden Kinder flüchteten nach Karlmanns Tod in das Langobardenreich und stellten sich unter den Schutz des Langobardenkönigs Desiderius. Jedoch verschwinden sie nach 772 aus den Quellen, nachdem sie der Gefolgschaft Karls in die Hände gefallen waren. Sie wurden, so nimmt man an, beiseite geschafft, um Karl die Alleinherrschaft über das gesamte Frankenreich zu ermöglichen.

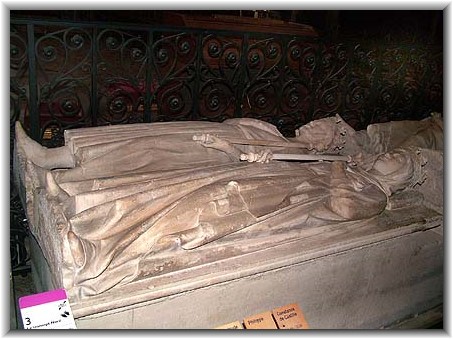

Saint-Denis, Basilika

Karlmann mit Ermentrude (vorne)

- geb. ~609

- gest. 19.1. 638 od. 639 in Epinay-sur-Seine

König der Franken (seit 629); ältester Sohn von König Chlothar II und Haldetrude; wurde 623 Unterkönig in Austrasie bevor er nach dem Tode seines Vater 629 König des Gesamtreichs und brachte zwischen 629 und 630 Neustria und Burgund unter seine Herrschaft. Sein Halbbruder Charibert erhielt die Verwaltung der Territorien von Toulouse, Cahors, Agen, Périgueux, und Saintes; als Charibert 632 starb, wurde Dagobert Alleinherscher der gesamten fränkischen Gebiete südlich der Loire und damit zum mächtigsten König aus dem Geschlecht der Merowinger, war aber auch zugleich der letzte, der die Herrschaft selber ausübte. Er restituierte königliche Domänen, die sich Adel und Kirchen unrechtmäßig angeeignet hatte. Seine Herrschaft war u.a. geprägt durch die Gründung zahlreiche Klöster und Profanbauten, auch im heutigen Deutschland, z.B. ließ er u.a. 626 das Kloster Klingenmünster bei der Burg Landseck errichten. Außerdem reaktivierte er die missionarische Tätigkeit insbesondere in Flandern und bei den Basken. Er machte Paris zu seiner Hauptstadt, zeigte sich als Förderer der Künste und versammelte fähige Handwerker um sich, wie den Goldschmied St. Eloi., den er zu seinem Schatzmeister machte. Dagoberts wichtigster Berater war Bischof Eligius von Noyon (~588 bis 659). Nach Dagoberts Tod wurde das Fränkische Reich unter seinen Söhnen aufgeteilt: Sigibert III. wurde Herrscher in Austrasien, Chlodwig II. in Neustrien und in Burgund.

- geb. 23.5.1052

- gest. 29.7.1108 in Melun (Dép. Seine-et-Marne)

König von Frankreich (1060-1108); der älteste Sohn Heinrichs I. stand zunächst unter der Regentschaft seiner Mutter und des Onkels. Seine Herrschaft war von Konflikten mit mächtigen Vasallen, besonders in der Normandie, geprägt. Dennoch konnte er die Krondomänen erweitern. 1095 wurde Philipp mit dem Kirchenbann belegt, da er seine Ehefrau Bertha von Holland verstoßen und Bertrada, die Gattin des Grafen von Anjou, geheiratet hatte. 1100 war er gezwungen seinen Sohn Ludwig VI. zum Mitregenten zu machen.

Carolyne Elisabeth von Sayn-Wittgenstein née Iwanowska

mit Tochter

mit Tochter

- geb. 8.2.1819

- gest. 9.3.1887 in Rom

Russische Fürstin; Tochter eines polnischen Landadeligen; Gattin des russischen Fürsten Nikolaus von Sayn-Wittgenstein-Sayn, mit dem sie seit 1836 unglücklich verheiratet war. 1847 lernte sie in Kiew Franz Liszt kennen, verliebte sich in ihn, verkaufte ihr Gut in der Ukraine und reiste mit ihrer kleinen Tochter zu ihm. Er gab seine Karriere als Klaviervirtuose auf und widmete sich ganz dem Komponieren und Dirigieren. In Weimar, wo sie sich niedergelassen hatten, wurden sie von der Gesellschaft gemieden, weil sie nicht verheiratet waren. Aus finanziellen Gründen sträubte sich ihr Mann gegen eine Annullierung der kirchlich-katholisch geschlossenen Ehe. Um eine Lösung des Dilemmas herbeizuführen, reiste sie im Mai 1860 nach Rom, um direkt beim Papst zu intervenieren. Die Familie des Fürsten hatte zu dieser Zeit allerdings schon ein Scheidungsverbot erwirkt. Resigniert empfing Liszt die "niederen Weihen", wurde Geistlicher und zog sich eine Zeit lang in ein römisches Kloster zurück. Carolyne lebte über 25 weitere Jahre in der Via Babuino, wo sie theologische Studien betrieb und Besucher empfing. Bei ihrer Beisetzung wurde sein Requiem gespielt.

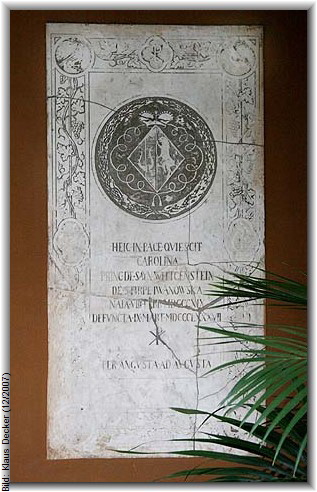

Inschrift: Per angusta ad augusta [Durch Engpässe zur Erhabenheit]

Vatikanstaat, Campo Santo Teutonico

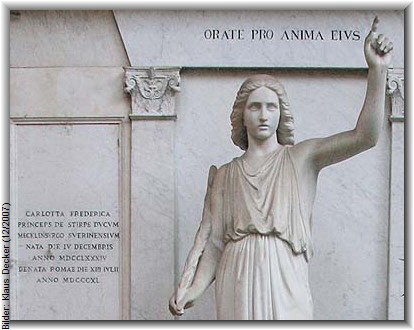

- geb. 4.12.1784 in Ludwigslust

- gest. 13.7.1840 in Rom

Herzogin von Mecklenburg;aus der Linie Mecklenburg-Schwerin stammend; Tochter von Herzog Friedrich Franz I. von Mecklenburg und seiner Frau Louise von Sachsen-Gotha; erste Frau des späteren Königs Christian VIII. von Dänemark. Die Hochzeit fand am 21.6.1806 in Ludwigslust statt und die Ehe wurde 31. März 1810 geschieden. Aus der Ehe ging als einziges Kind der spätere dänische König Friedrich VII. hervor.

![]()

- geb. 2.5.1896 in Athen

- gest. 28.11.1982 in Lausanne

Prinzessin von Griechenland und Dänemark; wurde als drittes von insgesamt sechs Kindern von König Konstantin I. von Griechenland und dessen Frau Sophie von Preußen (*1870, †1932) in Athen geboren. Sie ist somit eine Urenkelin von Königin Viktoria I., eine Nichte von Kaiser Wilhelm II. und die Tante der spanischen Königin Sophia von Griechenland. Am 10.3.1921 heiratete sie den rumänischen Thronfolger Carol II.. Ihr Sohn Michael I. war bis 1947 der letzte König von Rumänien. Die Ehe von Elena und Carol wurde allerdings 1928 geschieden.

Lausanne, Cimetière Bois-de-Vaux

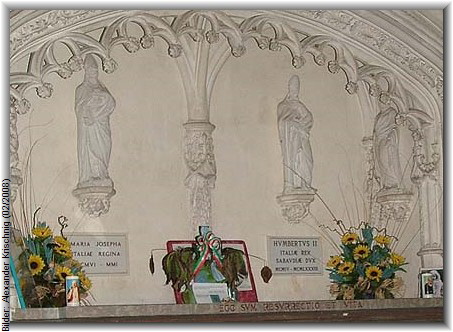

Umberto II. eigentl. Nicola Tomaso Giovanni von Savoyen

- geb. 15.9.1904 in Racconigi

- gest. 18.3.1983 in Genf

König von Italien (1946); Sohn Viktor Emanuels III. von Italien und dessen Gemahlin Elena von Montenegro; war bis zum formalen Ende der Monarchie in Italien am 18.6.1946 für 33 Tage der letzte König von Italien. Zuvor war es in über die künftige Staatsform zu einer Abstimmung gekommen. Noch bevor das Ergebnis feststand, verließ Umberto auf Druck der Regierung De Gasperi am 13.6. Italien. Das Ergebnis des Referendums hat er niemals anerkannt so daß ihm - auch als Privatperson - eine Rückkehr nach Italien verwehrt blieb.

Verheiratet war er mit Maria José von Belgien (*1906, †2001), Tochter von Albert I. von Belgien und Elisabeth von Bayern (einer Nichte von Kaiserin Elisabeth von Österreich).

Saint-Pierre-de-Curtille, Kloster Hautecombe

Saint-Denis, Basilika

Saint-Benoît-sur-Loire, Benediktinerabtei

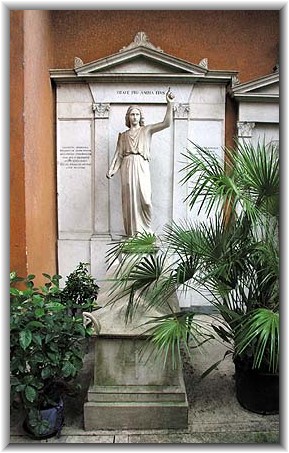

Vatikanstaat, Campo Santo Teutonico

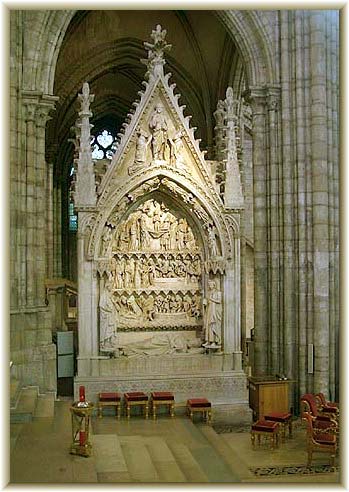

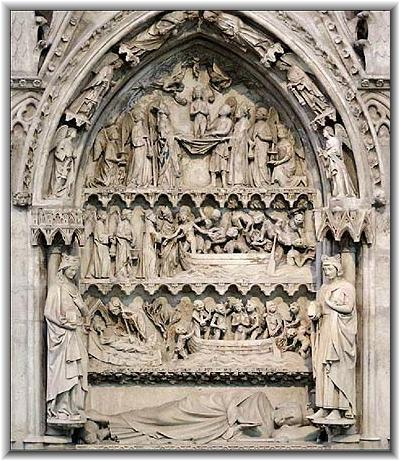

Johann ohne Furcht [franz. Jean sans Peur]

- geb. 28.5.1371 in Dijon

- gest. 10.9.1419 in Montereau (Dép, Seine-et-Marne)

Herzog von Burgund; Sohn Philipps II., des Kühnen und dessen Gemahlin Margarete III.von Flandern; 1396 führte Johann ein französisches Heer, das König Sigismund in einem Kreuzzug gegen die Türken zu Hilfe kam. Er geriet in der verlorenen Schlacht von Nikopolis am 25.9.1396 in die Gefangenschaft des Türken Lamorabahy und konnte erst nach Zahlung eines Lösegeldes in Höhe von 200.000 Dukaten freigekauft werden. Nach dem Tode seines Vaters wurde er 1404 dessen Nachfolger. 1407 ließ er im Streit um die Herrschaft am Hof Königs Karl Vl. von Frankreich, der 1392 dem Wahnsinn verfiel, Herzog Ludwig von Orléans ermorden; er erlangte durch diese Tat zwar die Herrschaft über den französischen Hof, löste aber zugleich einen langwierigen innerfranzösischen Bürgerkrieg aus. 1413 wurde er schließlich entmachtet und vom französischen Hof vertrieben. Heinrich V. von England nutzte die Gelegenheit und nahm den Hundertjährigen Krieg wieder auf. Mit dessen Unterstützung brachte Johann 1418 Karl VI. und dessen Gemahlin in seine Gewalt und benützte sie zur Legitimation seiner Macht. Am 10. 9.1419 wurde er von Anhängern des Dauphins, des späteren Karls VII., seinerseits ermordet.

|

Trauerzug anläßlich der Beisetzung des ermordeten Ludwig Orléans.

Dijon, Palais des Ducs de Bourgogne, Salle des Gardes

Hinweis: Johann ohne Furchts Leichnam wurde urspr. im Kartäuser-Kloster Champmol in Dijon beigesetzt, das während der Französischen Revolution im Jahre 1791 enteignet, zum Staatseigentum erklärt und schließlich bis auf wenige Reste abgetragen wurde. Die Herzogsgrabmäler – dasjenige Johanns ebenso wie dasjenige Philipps II des Kühnen - wurden zuvor demontiert und in der Kirche St. Benigne in Dijon wieder aufgestellt, dann dort aber 1793 zerschlagen. 1819 wurden die Gisants, d.h. Liegefiguren, unter Verwendung der erhaltenen Gesichter und Hände rekonstruiert, während die auf den Grabmälern sitzenden, fast vollständig erhaltenen Engel, sowie die einst die Hochgräber schmückendenLes Pleurants (die Trauenden, siehe Gemälde links), eine Reihe von 37 Alabasterstatuen, befinden sich heute im musée des Beaux-Arts in Dijon.

Hinweis: Die sterblichen Überreste Helenes wurden wurdeim Oktober 2019 nach Curtea de Argeș (Rumänien) umgebettet.

Omnibus salutem!