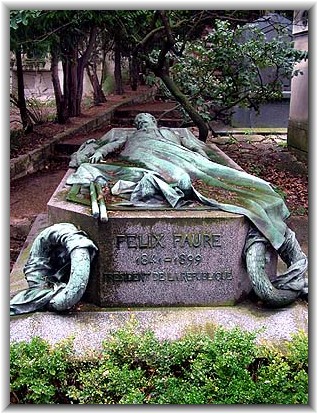

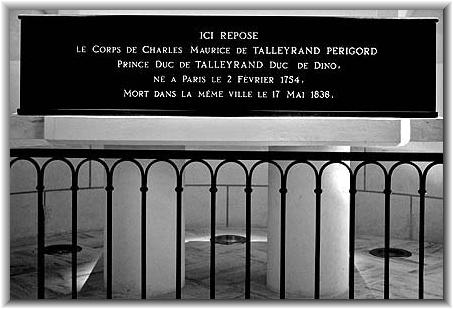

Charles Maurice Herzog von Talleyrand-Périgord (seit 1807)

![]()

- geb. 2.2.1754 in Paris

- gest. 17.5.1838 in Paris

Französischer Staatsmann; Fürst von Benevent (seit 1806); Herzog von Dino (seit 1815); studierte am Priesterseminar Saint-Sulpice. 1779 wurde er zum Priester geweiht und wurde Abt von Saint-Denis und 1780 Generalagent des französischen Klerus sowie 1788 zum Bischof von Autun ernannt. Während der Französischen Revolution von 1789 wechselte er vom Klerus in den Dritten Stand und vertrat diesen in den Generalständen. Als er 1791 den Eid auf die neue Zivilkonstitution des Klerus leistete, wurde er von Papst Pius VI. (*1717, †1799), der später nach dem Einmarsch französischer Truppen in Rom (1798) für abgesetzt erklärt und als Gefangener nach Frankreich gebracht wurde, mit dem Kirchenbann belegt. 1792 ging er, verdächtigt, mit dem entthronten König in Verbindung zu stehen, nach England und 1794, auf Druck der dortigen französischen Exilanten von William Pitt ausgewiesen, von dort weiter in die USA. 1779 kehrte er nach Frankreich zurück, wurde 1797 auf Fürsprache von Germaine de Stael als Nachfolger von Charles Delacroix (*1741, †1805) zum Außenminister berufen. Von diesem Amt trat er jedoch 1799 zurück, um sich Napoléon als “geläutert” zu empfehlen; tatsächlich berief jener ihn daraufhin bereits im selben Jahr erneut auf den Posten des Außenministers. Als er sich jedoch gegen dessen Eroberungspolitik - v.a. gegen Österreich - wandte, entließ der Kaiser ihn 1809. Ab 1814 trug Talleyrand entscheidend zur Rückkehr der Bourbonen bei, wurde 1815 nochmals Außenminister und vertrat als solcher erfolgreich die Interessen Frankreichs auf dem Wiener Kongreß. Jedoch veranlaßte ihn das Mißtrauen König Ludwigs XVIII. nach den “Hundert Tagen” im September 1815 zum Rücktritt von seinem Amt. Während der Juli-Revolution 1830 betrieb er die Thronbesteigung Ludwig Philipps I. (Louis Philippe), der ihn nach London entsandte, wo er als dessen Botschafter die britisch-französische Zusammenarbeit förderte.

Verheiratet war Talleyrand mit Catherine Grand, der geschiedenen Frau von George Francis Grand, einem britischen Beamten hugenottischen Abstammung kennen, den sie 1778 - gerade einmal 16 Jahre alt - in Kalkutta geheiratet hatte. Sie war seine Geliebte bis Napoléon ihn aufforderte, sie zu heiraten, nachdem er mit dem Heiligen Stuhl das Konkordat von 1801 geschlossen hatte. Die Heirat fand am 10.9.1802 im l’hospice des Incurables in der rue de Verneuil in Paris statt und wurde am 2712.1816. durch eine gütliche Trennungsvereinbarung beendet.

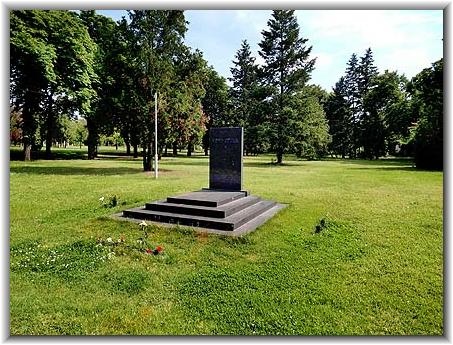

Valençay, Kapelle auf dem Gelände des Château de Valençay

![]()

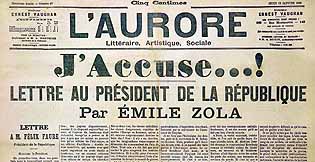

- geb. 21.3.1806 in San Pablo Guelatao (Bundesstaat Oaxaca)

- gest. 18.7.1872 in Ciudad Mexico (Mexiko-Stadt)

Mexikanischer Staatsmann und Staatspräsident; der Sohn zapotekischer (indianischer) Eltern, der bis zu seinem 15. Lebensjahr kein Spanisch sprach, wurde im Alter von drei Jahren Waise und von Priestern erzogen. Nach seinem Studium und einer kurzen Tätigkeit als Anwalt wandte er sich der Politik zu und wurde Parteigänger der Liberalen, deren Führer er später wurde. 1854 setzte er den im Krieg unterlegenen General Antonio López de Santa Anna ab. Seit 1858 war Juárez Vizepräsident und von 1861 bis 1872 Staatspräsident. 1859 erließ er Reformgesetze (“La Reforma”) u.a. über die Trennung von Kirche und Staat, die Zivilehe, Religionsfreiheit und Aufhebung der Klöster. Um die finanzielle Ausblutung des Landes zu verhindern, stellte er die Zinszahlungen ein, was den Anlaß zu einer französisch-englisch-spanischen Intervention gab, in deren Folge der österreichische Erzherzog Maximilian, Bruder des österreichischen Kaisers Franz Joseph I., 1864 als Kaiser vom Mexiko eingesetzt wurde. Juárez García gewann jedoch die Oberhand und ließ Maximilian 1867 erschießen.

Ciudad de México (Mexiko-Stadt), Panteon San Fernando

- geb. 18.8.1908 in Béziers

- gest. 30.3.1988 in Paris

Französischer Politiker; studierte in Paris Rechtswissenschaft und war mit 27 Jahren der seinerzeit jüngste Anwalt am Barreau in Paris. In diesen Jahren begann er sich für die Politik zu engagieren und wurde Mitglied der radikalen Partei (Parti Radical). Während des Zweiten Weltkriegs und der Zeit der Besatzung Frankreichs durch deutsche Truppen war er in der Widerstandsbewegung (Résistance) tätig, floh jedoch 1942 nach Algier ins Hauptquartier Charles de Gaulles, der ihn zum Chef des Service législatif seiner provisorischen Regierung ernannte. Nach dem Kriege war er 1945/46 für Frankreich einer der Ankläger in den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen. 1952 und 1955/56 bekleidete er das Amt des Ministerpräsident, Nach Auseinandersetzungen mit seiner Partei, die ihn 1955/56 ausschloß, näherte er sich den Gaullisten. So befürwortete er 1958 die Berufung General Charles de Gaulles zum Ministerpräsidenten. Aufgrund der Studentenunruhen leitete er 1968 als Unterrichtsminister eine Universitätsreform ein. Von 1971 bis 1978 war er Präsident der Nationalversammlung.

Paris, Cimetière de Passy

- geb. 24.1.1907 in Reims

- gest. 24.12.1999 in Paris

Französischer Diplomat, Politiker und Finanzwissenschaftler; studierte in Paris und wandte sich früh der Politik zu. Nach der Niederlage der frankzösischen Truppen im Zweiten Weltkrieg saß er 1940 zunächst in der Waffenstillstandskommission von Wiesbaden, welche die Modalitäten aushandelte und den Boden für das Vichy-Regime bereitete, in dem er Direktor für Außenfinanzen und Devisenwirtschaft wurde, wechselte jedoch nach der Landung der Alliierten in Nordafrika im März 1943 die Seite, wurde nun als Anhänger General Charles de Gaulles zum Schatzmeister des Französischen Komitees für die Nationale Befreiung (CFLN) ernannt und leitete bis 1944 als solcher im Französischen Komitee der Nationalen Befreiung (Algier) die Finanzangelegenheiten. Von 1950 bis 1958 war er Botschafter (u.a. 1955/56 in Washington, von 1956 bis 1958 in Bonn). Nach Errichtung der Fünften Republik und der Berufung de Gaulles (1958) an die Spitze der Regierung folgte er als Außenminister (1958-68) und Ministerpräsident (1968/69) dessen Leitlinien.

Paris, Cimetíère du Montparnasse

![]()

- geb. 6.3.1939 in Eger (Sudetenland, heute Chleb, Tschechien)

- gest. 25.8.2005 in Zürich

Deutscher Politiker (SPD), Publizist und Kommunikationswissenschaftler; war von 1974 bis 1977 Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Bildung und Wissenschaft, von 1977 bis 1981 Senator für Wissenschaft und Forschung von Berlin (West) und von 1981 bis 1987 Bundesgeschäftsführer der SPD. Von 1996 bis 1999 war er Gründungsrektor der Universität Erfurt und von 2000 bis 2004 Professor an der Universität St. Gallen. Außerdem fungierte er als Vorsitzender der Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen. Von 2004 bis zu seinem Tode gehörte Peter Glotz dem Präsidium der Deutsch-Arabische Gesellschaft an.

Wald/Ausserrhoden (Kt. Appenzell)

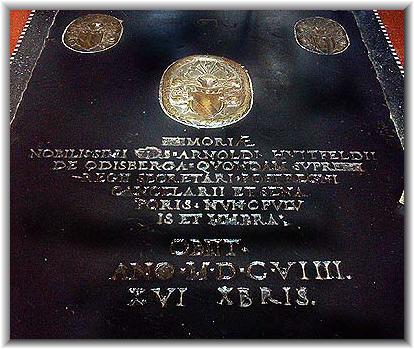

- geb. 30.1.1841 in Paris

- gest. 16.2.1899 in Paris

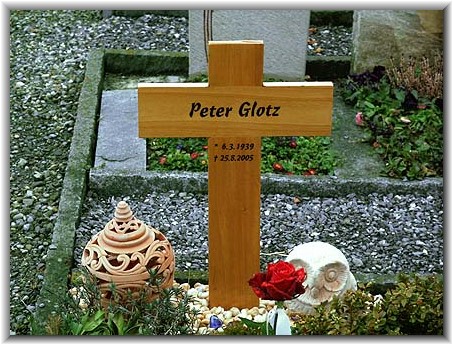

Französischer Politiker und Reeder; ais einfachen Verhältnissen entstammend; gelangte er als Eigentümer der Handelsfirma Felix Faure & Co. in Le Havre zu erheblichem Wohlstand. Am 21.8.1881 wurde er in die Nationalversammlung gewählt. Später war der gemäßigte Republikaner im Außenministerium für die überseeischen Kolonien und die Marine zuständig, bevor er dann 1894 für ein Jahr Marineminister wurde. Nach dem Rücktritt Jean Casimir-Périers wurde er 1895 zum 7. Präsidenten der Republik gewählt, ein Amt, das er bis zu seinem Tode innehatte.Unter seiner Präsidentschaft wurde 1897 das französisch-russische Bündnis abgeschlossen. In seine Amtszeit fiel die Dreyfusaffäre; an ihn hatte Émile Zola den öffentlichen Brief "J'accuse...!" (Ich klage an!) gerichtet, der in der Zeitung L'Aurore veröffentlicht wurde. Faure stand einem Wiederaufnahmeverfahren ablehnend gegenüber, auch dann noch, als immer mehr den Verurteilten entlastende Indizien bekannt wurden.

|

Ausgabe der Zeitung vom Donnerstag, 13. Januar 1898

Große Aufregung gab es in den Massenblättern Frankreichs, als die Umstände des plötzlichen Todes Félix Faures bekannt wurden: Er erlitt, nachdem er sich zwischen zwei Sitzungen anläßlich der Dreyfusaffaire mit seiner Mätresse Marguerite Steinheil, die er Im Jahr 1897 in Chamonix kennengelernt hatte, im Blauen Salon des Élysée-Palasts getroffen hatte, beim Oralverkehr einen Hirnschlag (vermutlich infolge einer Überdosis eines Aphrodisiakum), an dessen Folgen er noch am selben Abend verstarb. Madame Steinheil wurde daraufhin mit dem Beinamen “la Pompe Funèbre“ [franz. “die Trauerpumpe“, in Anspielung auf ”les Pompes funèbres“, Begriff für Beerdigungsinstitut], bedacht.

|

Zeitgenössische Darstellung im Petit Journal des plötzlichen Todes Félix Faures im Élysée-Palast

Paris, Cimetière du Père Lachaise

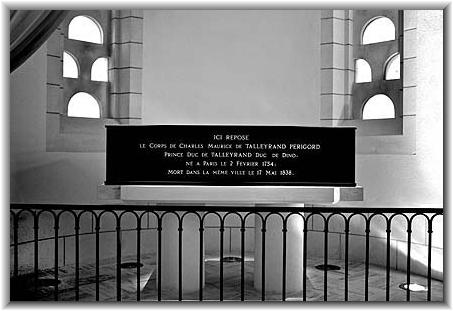

Næstved, Kloster Herlufsholm

- geb. 11.9.1546 in Bergenhus bei Bergen (Norwegen)

- gest. 16.12.1609 in Herlufsholm

Dänischer Politiker und Historiker; wurde zunächst von Privatlehrern erzogen, bevor er 1562 auf das Gymnasium in Straßburg kam. Anschließend studierte er in Tübingen und ab 1566 in Orléans Latein und Rechtswissenschaften. Um 1570 kehrte er nach Dänemark zurück, wo er in Kopenhagen Sekretär in der Kancelli (Kanzleramt) wurde und als solcher u.a. zuständig für das Schulwesen, die Kirche und die Wissenschaft. Nachdem er das Amt 1580 niedergelegt hatte, und sich in das Privatleben auf seine Güter zurückgezogen hatte, wurde er 1586 Mitglied des Reichsrates und schließlich Kanzler des Reiches. Zugleich fungiert er auch als Richter am königlichen Gerichtshof. Nachdem Christian IV. 1596 die Regierungsgeschäfte übernahm, war er dessen Ratgeber und war in vielen zahlreichen diplomatischen Missionen unterwegs. Nach einem Schlaganfall im Dezember 1606 zog sich Huitfeldt aus allen öffentlichen Ämtern zurück.

Huitfeldt verfaßte in Art eines Fürstenspiegels eine Reihe historischer Chroniken, die sich mit den dänischen Königen befassen. Angeregt worden war er hierzu durch den Juristen und Historiker Poul Cypræus (*1536, †1609) und den Historiker und Theologen David Chyträus (*1530, †1600), den er 1576 auf einer seiner Reisen in Güstrow (Mecklenburg) kennengelernt hatte.

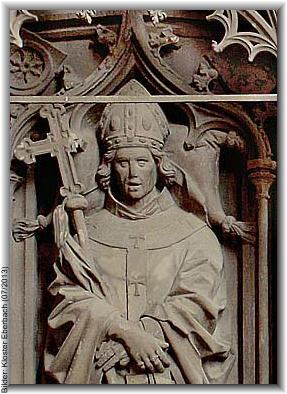

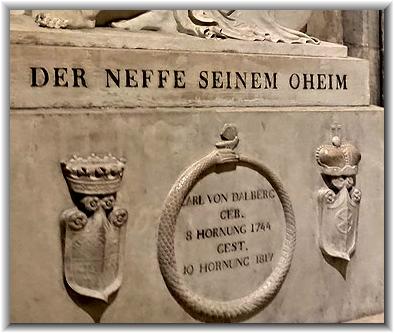

Carl Theodor Anton Maria Reichsfreiherr von Dalberg

- geb. 8.2.1744 in Mannheim

- gest. 10.2.1817 in Regensburg

Deutscher Erzbischof und Staatsmann; Sohn des kaiserlichen Kammerherrn Franz Heinrich; Bruder von Wolfgang Heribert von Dalberg; studierte zunächst von 1759 bis 1761 in Heidelberg Rechtswissenschaften, die er von 1761 bis 1762 in Mainz und von 1763 bis 1764 in Pavia fortsetzte. In dieser Zeit besuchte er auch Rom, wo er Johann Joachim Winckelmann kennenlernte. Anfang 1765 zurück in der Heimat, trat er in kurmainzische Dienste, wurde 1754 Domizellar in Mainz und damit auch als kurmainzischer Statthalter für Erfurt zuständig. In dieser Zeit war er um eine Neuorganisation der Universität bemüht, förderte die Volksbildung und die Wohlfahrt, und er pflegte nachbarliche Verbindungen zum Musenhof in Weimar und stand mit Christoph Martin Wieland, Johann Gottfried Herder, Johann Wolfgang Goethe und Friedrich Schiller in geistigem Austausch. 1779 wurde Dalberg Domherr in Würzburg und 1787 auf Betreiben des preußischen Gesandten Johann Friedrich vom Stein Koadjutor des für Mainz und Worms neubestellten Erzbischofs Friedrich Karl Josef von Erthal und sowie 1788 Koadjutor von Konstanz. Nach dessen Tod im Jahre 1802 war er Erzbischof und Kurfürst von Mainz sowie Bischof von Worms. Auch nach der Säkularisierung durch Napoléon blieb er Kurfürst und Reichserzkanzler. Als solcher betrieb Dalberg mit Protektion Kaiser Napoléons die Gründung des Rheinbunds und wurde 1806 Fürstprimas für Deutschland, 1810 bis 1813 Großherzog von Frankfurt am Main; nach der Völkerschlacht bei Leipzig im Jahre 1813 wurde er zur Abdankung gezwungen, blieb aber Erzbischof von Regensburg bis zu seinem Tode. Dalberg, der Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher Akademien war, war vorübergehend Mitglied des Illuminatenordens.

Aschaffenburg, Stiftskirche St. Peter und Alexander

Hinweis: Die Gebeine Dalbergs wurden im Dom in Regensburg beigesetzt.

- geb. 5.7.1932 in Budapest

- gest. 19.6.2013 in Budapest

Ungarischer Politiker; Sohn eines Transportarbeiters und einer Fabrikarbeiterin; sein Vater wurde 1944 von der Gestapo wegen kommunistischer Aktivitäten verhaftet und verschwand spurlos. Er besuchte zunächst eine Technikerschule in Ungarn, bevor er in der UdSSR an der Hochschule in Rostow am Don Wirtschaft und Finanzen studierte. Nach seiner Rückkehr in die Heimat war er zunächst im Finanzministerium tätig. Nach der Niederschlagung des Ungarischen Volksaufstands in Jahre 1956 trat er der berüchtigten und im Volke verhaßten Miliz des Innenministeriums bei, und ab 1959 arbeitete er im Außenministerium. Von 1985 bis Oktober 1989 gehörte er dem Zentralkomitee an und machte sich in dieser Zeit einen Namen als Reformer. Von 1985 bis 1989 war Horn Mitglied des ZK der KP und Staatssekretär im Außenministerium. von 1989 bis 1990 Außenminister in der letzten kommunistischen von Miklós Németh (*1948) geleiteten Regierung Ungarns. Am 27.6.1989 durchtrennte er eigenhändig den Stacheldraht an der ungarisch-österreichischen Grenze und ermöglichte am 10./11.9. DDR-Bürgern die Ausreise in die Bundesrepublik Deutschland, womit er mit zum Umsturz in der DDR beitrug. 1990 wurde Horn Vorsitzender der neugegründeten ungarischen Sozialdemokratischen Partei (MSZP), die aus der Kommunistischen Partei hervorgegangen war. Als die Partei bei den Wahlen zum Parlament im Mai 1994 die absolute Mehrheit erreichte, wurde Horn vom Staatspräsident Arpád Göncz mit der Regierungsbildung beauftragt, und am 15.7.1994 wurde Horn als Ministerpräsident vereidigt. Die von ihm eingeleiteten Maßnahmen zur Reduzierung der Staatsschulden kosteten ihn Sympathien bei den Wählern. So mußte seine Partei bei den Parlamentswahlen im Mai 1998 beträchtliche Einbußen hinnehmen und wurde nur mehr zweitstärkste Fraktion hinter den rechtsliberalen Jungdemokraten FIDESZ, dessen Vorsitzender Viktor Orbán (*1963) im Juni 1998 das Amt des Ministerpräsidenten übernahm; im September 1998 legte Horn dann auch den Parteivorsitz nieder.

Auszeichnungen u.a.: Internationaler Karlspreis in Aachen (1990).

Budapest, Kerepesi Temetö

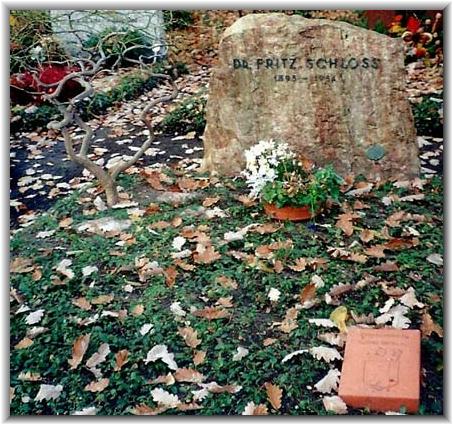

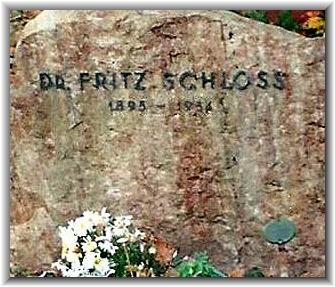

- geb. 23.5.1895 in Berlin

- gest. 19.12.1954 in West-Berlin

Deutscher Politiker (SPD); war 1919 Gründungsmitglied und bis 1923 Vorsitzender der Jungsozialisten von Groß-Berlin. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde der ehemalige Magistratsrat im Januar 1946 von der alliierten Besatzungsmacht zum Bezirksbürgermeister des damaligen Bezirks Tiergarten von Berlin ernannt und später in einer Wahl im Amt bestätigt. 1952 trat das langjährige SPD- und Senatsmitglied aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt als Bürgermeister zurück, lehrte noch bis 1954 an der Hochschule für Politik als Dozent.

1955 wurde auf dem Gebiet, auf dem sich früher ein Militärgelände befand, ein Park geschaffen, der ihm zu Ehren den Namen Fritz-Schloß-Park erhielt und der für zahlreiche sportliche Aktivitäten Verwendung findet.

Berlin, Waldfriedhof, Potsdamer Chaussee

Adolf von Nassau-Wiesbaden-Idstein

- geb. ~ 1423

- gest. 6.9.1475 in Eltville am Rhein (Rheingau)

Kurfürst und Erzbischof von Mainz als Adolf II. (1461-75); Sohn des Grafen Adolf II. von Nassau-Wiesbaden-Idstein und dessen Gemahlin Margarete von Baden; unterlag bei der Wahl zum Erzbischof von Mainz im Jahr 1459 durch das Mainzer Domkapitel zunächst knapp seinem Gegenkandidaten Diether von Isenburg-Büdingen. Dieser wurde allerdings wegen seiner oppositionellen Haltung gegenüber Kirche und Kaiser schon zwei Jahre später durch Papst Pius II. wieder abgesetzt; gleichzeitig setzte der Papst Adolf von Nassau als neuen Erzbischof ein. Da Stadt und Domkapitel weiterhin Diether zur Seite standen, kam es zu einer blutigen Auseinandersetzung, der sogenannten Mainzer Stiftsfehde, die sich ein Jahr hinzog und ihren Höhepunkt am 28.10.1462 mit der Eroberung der Stadt durch die Truppen Adolfs fand. Etwa 500 Menschen verloren ihr Leben und weitere 400 wurden aus der Stadt vertrieben. Der unterlegene Diether trat erst nach einem weiteren Jahr zurück und verzichtete im Frieden von Zeilsheim auf den Mainzer Erzstuhl, wobei er mit einem hauptsächlich aus den Städten Höchst, Steinheim und Dieburg bestehenden eigenen Fürstentum und einer erheblichen Geldsumme abgefunden wurde Adolf II. ließ sich von den Mainzer Bürgern alle seit dem großen Freiheitsprivileg Siegfrieds III. von Eppstein verliehenen Privilegien aushändigen und beendete so die Existenz der Freien Stadt Mainz. 1470 verfügte Adolf II. die Ausweisung aller Juden aus dem Mainzer Erzstift. Im selben Jahr übernahm Erzbischof Adolf II. die Leitung der römischen Kanzlei von Kaiser Friedrich III. und hielt sich nun vor allem am Kaiserhof auf. Im Rahmen der Burgunderkriege war Erzbischof Adolf II. zusammen mit Albrecht Achilles von Brandenburg vom Kaiser mit der Aufstellung eines Reichsheeres betraut und zog zusammen mit dem Kaiser und anderen Reichsfürsten zur Abwehr der Belagerung von Neuss an den Niederrhein.

Vermutlich um 1470 gab Adolf ein Pontifikale in Auftrag, das von der sogenannten Werkstatt der Mainzer Riesenbibel ausgemalt wurde und enge Verbindungen zum Kreis der sogenannten Meister des Hausbuches besaß.

Eltville am Rhein OT Hattenheim (Rheingau), Kloster Eberbach, Basilika

- geb. zwischen 1114 und 1120

- gest. 14.8.1167 in Rom

Erzbischof von Köln (1159-67); Reichskanzler (1156-59); aus dem Geschlecht der Grafen von Dassel; zweitgeborener Sohn des niedersächsischen Grafen Reinold I. von Dassel; studierte Philosophie, Geschichte, Recht, Lateinisch und Französisch an der Domschule zu Hildesheim, stieg zwischen 1146 und 1148 zum Dompropst auf und war danach Propst an Kirchen und Stiften von Goslar, Maastricht, Münster und Xanten. Ab 1156 führte er als Reichskanzler und engster Berater die Amtsgeschäfte Kaiser Friedrichs I. Barbarossa; er befürwortete auch als Erzbischof von Köln und Reichskanzler für Italien die Unterwerfung Reichsitaliens und stand ihm namentlich in der Auseinandersetzung mit der Kurie treu zur Seite, als es darum ging das Papsttums unter die kaiserliche Gewalt zu zwingen (er verfaßte 1157 das Rundschreiben, in dem der Kaiser nach dem Reichstag von Besançon gegen den Anspruch des Papstes auf Oberlehnshoheit über das Kaisertum protestierte und den göttlichen Ursprung seiner Krone behauptete). Außerdem war er maßgeblich an der Unterwerfung der Lombardei (1158) und an der Zerstörung Mailands im Jahre 1162 beteiligt.

Rainald von Dassel nahm an mehreren Feldzügen des Kaisers in Oberitalien teil. Im Oktober 1166 schickte ihn der Kaiser nach Italien zurück, um dort mit einigen Truppen den Vormarsch des kaiserlichen Heeres vorzubereiten. Bei Tusculum (süd-östl. von Frascati, Latium) stellten sich ihm die päpstliche Armee entgegen, die jedoch trotz ihres wesentlich größeren Heeres am 29.5.1167 vernichtend geschlagen werden konnte. Nach diesem Sieg zog das kaiserliche Heer nach Rom weiter, belagerten die Stadt, wo sie auf das Eintreffen des kaiserlichen Hauptheeres erwarteten. Während der Belagerung Roms brach im Heer eine Epidemie aus - vermutlich die Malaria - an der er - wie auch sein Bruder Ludolf - verstarben. Seine Gebeine wurden nach Köln überführt, wo sie in der Marienkapelle des Domes beigesetzt wurden.

Seine Überführung der Gebeine der Heiligen Drei Könige als Kriegsbeute aus dem eroberten Mailand, die ihm Barbarossa aus Dank überlassen hatte, nach Köln, wo sie am 23.7.1164 eintrafen, bescherte in der Folge der Stadt einen starken Strom von Pilgern, womit auch die wirtschaftliche Bedeutung Kölns gestärkt wurde. Außerdem ließ er die Gebeine der beiden Heiligen Gervasius und Protasius nach Breisach bringen, wo sie im dortigen Stephansmünster in einem Reliquienschrein aufbewahrt werden. Im Bonner Münster wurden seit seiner Zeit die Reliquien des Cassius und Florentius verehrt. Außerdem initiierte er die Heiligsprechung Karls des.Großen.

Obwohl er nur wenig Zeit im Erzbistum Köln - zusammengerechnet kaum ein Jahr - verbrachte, hat er auch dort nachhaltig gewirkt; so veranlaßte er den Bau der Türme des Doms zu Köln, stiftete im kölnischen Soest das Stift St. Walburgis, ließ eine erzbischöfliche Pfalz errichten In Hildesheim ließ er das St. Johanneshospital errichten. Um die Literatur machte er sich als Mäzen des Vagantendichters Archipoeta verdient.

Köln, Dom, Hochgrab

Hinweis: Die liegende Kalksteinfigur auf dem Hochgrab Rainald von Dassels stammt von Alexander Iven (1854–1934), der 1905 damit die Ende des 18. Jahrhunderts zerstörte mittelalterliche Bronzefigur ersetzte.

Regensburg, Dom St. Peter

Omnibus salutem!