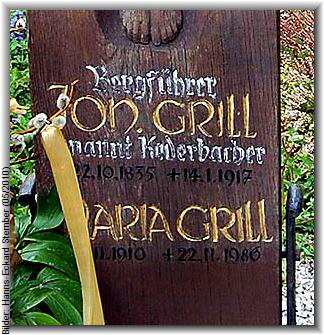

- geb. 22.10.1835 in Ramsau bei Berchtesgaden

- gest. 14.1.1917 in Ramsau bei Berchtesgaden

Deutscher Alpinist; war der Erstdurchsteiger der Watzmann-Ostwand, die er gemeinsam mit dem Österreicher Otto Schück in 14 Stunden durchstieg, und erster offizieller deutscher Bergführer. Er bestieg zahlreiche Berge, darunter 1873 den Großglockner, 1875 und 1879 den Montblanc und 1880 den Ortler. Grill war als Erster Hüttenwirt des in 1.930 Meter Höhe auf dem Falzköpfl nördlich unterhalb des  Watzmann-Hocheck gelegenen Watzmannhauses. das nach nur zweijähriger Bauzeit 1888 fertiggestellt worden war. Erst 22 Jahre später gab er diese Arbeit ab.

Watzmann-Hocheck gelegenen Watzmannhauses. das nach nur zweijähriger Bauzeit 1888 fertiggestellt worden war. Erst 22 Jahre später gab er diese Arbeit ab.

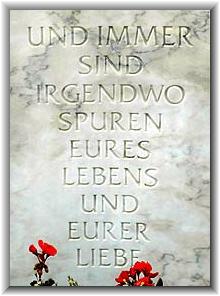

Denkmal in Ramsau

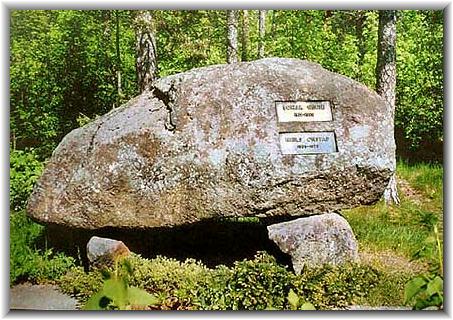

- geb. 8.4.1912 in Kristiana (heute zu Oslo)

- gest. 12.10.1969 im Flugzeug zw. Paris und Oslo

Norwegische Eiskunstläuferin; Tochter eines wohlhabenden Pelzhändlers; war bereits als Kind eine national gelistete Tennisspielerin und begabte Schwimmerin und Reiterin. Im Alter von 11 Jahren nahm sie an den I. Olympischen Winterspielen 1924 in Chamonix teil, wurde jedoch nur Achte und Letzte. Bei den II. Olympischen Winterspielen St. Moritz im Jahre 1928 und den III. Spielen 1932 in Lake Placid errang sie olympisches Gold vor Fritzi Burger und konnte erneut 1936 bei den IV. Winterspielen in Garmisch-Partenkirchen die Goldmedaille in Empfang nehmen. Sie ist damit bis heute die einzige Eiskunstläuferin, die in der Damenkonkurrenz drei Olympiasiege feiern konnte. 1924 nahm sie an den Weltmeisterschaft in Oslo teil und wurde Fünfte. In Stockholm zwei Jahre später errang sie die Silbermedaille hinter Herma Szabó, der damals dominierenden Eiskunstläuferin. In den folgenden Jahre gewann sie bei den Eiskunstlaufweltmeisterschaften jeweils die Goldmedaille. Nachdem 1930 erstmals Damen an den Europameisterschaften teilnehmen konnten, war Henie 1931 in Wien Teilnehmerin der Sportereignisses. Sechsmal in folge errang sie bis 1936 den Sieg. Außerdem wurde Henie in den Jahren 1925 bis 1929 norwegische Meisterin im Einzellauf und von 1926 bis 1928 zusammen mit Arne Lie auch im Paarlauf. Henie, die bislang mit Abstand erfolgreichste Einzelläuferin in der Eiskunstlaufgeschichte. führte den kurzen Rock als Kostüm und weiße Schlittschuhe ein, außerdem den Eistanz mit eigener Choreographie .

Nach ihrem Sieg 1936 gab sie ihre Amateurkarriere auf und ging mit Eisrevuen auf Tourneen, u.a. in Los Angeles. Dort kam sie in Kontakt mit der Filmwelt und übernahm mit einer Gage von US-$ 125.000 die Hauptrolle in dem von der 20th Century Films produzierten Film One in a Million (1936). Noch in einigen weiteren Filme trat sie 1941 neben Glenn Miller und seinem Orchester in dem Streifen Sun Valley Serenade auf. Im Jahr 1941 wurde Henie US-amerikanische Staatsbürgerin. Während des Zweiten Weltkrieges war sie wegen ihrer Kontakte zu Nazi-Größen - sie war Gast Hitlers auf dem Obersalzberg und traf Goebbels - in ihrer Heimat nicht unumstritten; man glaubte sogar sie sei Sympathisantin der Quisling-Bewegung.

Sonja Henie war dreimal verheiratet, zuletzt von 1956 bis zu ihrem Tode mit dem Reeder und Kunstmäzen Niels Onstad (*1909, *1978). Gemeinsam gründeten sie das 1968 eröffnete Henie Onstad kunstsenter in Høvikodden nahe Oslo.

Bærum, Oberhalb des Henie-Onstad kunstsenter

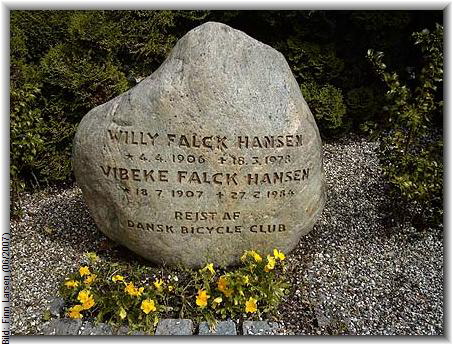

- geb. 4.4.1906 in Helsingør

- gest. 18.3.1978 in Rom

Dänischer Radsportler; nahm 1924 bei den VIII. Olympischen Spielen in Paris an allen Bahnwettbewerben teil. Über 50 km gab er auf, im Sprint und in der Mannschaftsverfolgung kam er jeweils ins Viertelfinale. Zusammen mit Edmund Hansen erreichte er das Finale im Tandem-Fahren, die beiden Dänen belegten den zweiten Platz hinter den Franzosen Lucien Choury und Jean Cugnot. Bei den IX. Olympischen Spielen, die in Amsterdam abgehalten wurden, wurde er mit einer Bestzeit von 1:14,2 Minuten Olympiasieger im 1000-Meter-Zeitfahren; zwei Tage später gewann er im Sprint die Bronzemedaille. Im selben Jahr gewann er den Weltmeistertitel der Amateure im Sprint, und wechselte anschließend in das Profilager. Insgesamt gewann er bis 1946 fünfzehn Mal den dänischen Meistertitel im Sprint. Bei den Weltmeisterschaften der Profis erreichte er in den zehn Jahren zwischen 1929 und 1939 jedes Jahr das Viertelfinale im Sprint; 1930 wurde er Vierter, 1931 wurde er Weltmeister. 1950 beendete er seine Profikarriere.

|

Hansen (r) tritt bei den IX Olympischen Spielen 1928 in Amsterdam im Sprint-Halbfinale gegen den Niederländer Antoine Mazairac an.

Odhserred Kommune, Fårevejle Kirkeby (Insel Seeland)

Manfred Georg Rudolf von Brauchitsch

- geb. 15.8.1905 in Hamburg

- gest. 5.2.2003 in Gräfenwarth (heute zu Schleiz, Saale-Orla-Kreis)

Deutscher Automobilrennfahrer; trat nach dem Abitur in die Reichswehr ein und fuhr zunächst Motorradrennen, bis er diesen Sport nach einem Unfall im Jahr 1928 aufgeben und Abschied vom Militär nehmen mußte. Er wandte sich dem Automobilsport zu und fuhr seine ersten Automobilrennen mit einem von seinem Vetter geliehenen einem 225 PS starken Mercedes-Benz Sportwagen vom Typ SSK. 1932 hatte er beim Avus-Rennen in Berlin gegen Rudolf Caracciola gesiegt und damit seinen sportlichen Durchbruch erlangt. 1934 holte ihn Rennleiter Alfred Neubauer ins Daimler-Benz Werksteam. Nach seinem Sieg beim Eiffelrennen auf dem Nürburgring im selben Jahr auf einem der legendären Silberpfeile fuhr er nach einer Pechstrecke Siege u.a. 1937 beim Grand Prix in Monaco oder 1938 beim Grand Prix von Frankreich ein. Von 1940 bis 1943 war er persönlicher Referent des Leiters der dem Reichsluftfahrtministerium unterstehenden Junkers Flugzeug- und Motorenwerke und Sturmführer des NS-Kraftfahrkorps und von 1944 bis Kriegsende Referent im Reichsministerium für Rüstung und Kriegsproduktion unter Albert Speer. Nach dem Krieg wanderte von Brauchitsch nach Argentinien aus, kam aber bald wieder nach Deutschland zurück, da er dort seine sportlichen Pläne nicht realisieren konnte. Als 1948 der Automobilclub von Deutschland (AvD) wieder gegründet war, war er dessen erster Präsident. 1951 unterzeichnete er einen SED-Aufruf der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) "gegen eine Remilitarisierung Deutschlands" und war im selben Jahr Mitorganisator der kommunistischen Weltjugendspiele. Sein Buch Kampf um Meter und Sekunden erschien in der DDR im Verlag der Nation; das Honorar allerdings erhielt er in West-Mark. Er geriet unter den Verdacht des Hochverrats und wurde im Mai 1953 verhaftet. Als er acht Monate später “auf Ehrenwort” auf freien Fuß gesetzt wurde, setzte er sich im März 1954 in die DDR ab. Dort wurde er 1957 Präsident des Allgemeinen Deutschen Motorsport Verbandes (ADMV); 1960 erfolgte seine Berufung zum Präsidenten der "Gesellschaft zur Förderung des olympischen Gedankens in der DDR".

Schleiz OT Gräfenwarth (Thüringen), Friedhof

- geb. 4.2.1908 in Köslin (Pommern, heute Polen)

- gest. 14.3.1979 in München

Deutscher Dressurreiter; war in der Weimarer Republik zunächst Offizier bei der Landespolizei und ab 1935 im Range eines Oberst bei der Wehrmacht. Bei den XI. Olympischen Sommerspielen in Berlin im Jahre 1936 wurde er auf seinem Pferd Kronos im Einzel als auch mit der Mannschaft Olympiasieger im Dressurreiten und konnte 1952 konnte bei den XV. Olympischen Spielen in Helsinki mit der Mannschaft nochmals Bronze gewinnen. Nach den Spielen zog er sich aus dem aktiven Wettkampfsport zurück. Seine Tätigkeit in der Generalverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft ermöglichte es ihm, als Dressurrichter und Funktionär im In- und Ausland tätig zu sein. Bei den XX. Olympischen Sommerspielen 1972 in München trat er noch einmal in das Bewußtsein der Öffentlichkeit, als er bei Eröffnungsfeier den Eid für die Kampfrichter sprach.

Hannover, Engesohder Friedhof

![]()

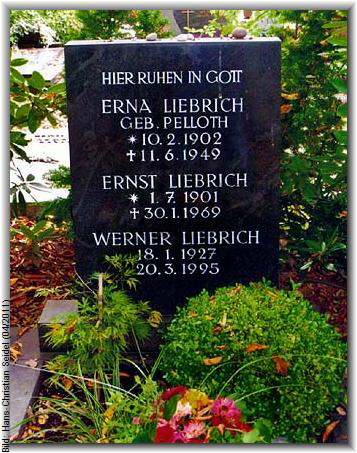

- geb. 18.1.1927 in Kaiserslautern

- gest. 20.3.1995 in Kaiserslauter

Deutscher Fußballspieler und -trainer; war ab 1945 Mitglied im 1. FC Kaiserslautern, mit dem er 1951 und 1953 Deutscher Meister wurde. Zwischen 1951 und 1956 war er 19 Mal in der Position eines Mittelläufers für Deutschland eingesetzt und war 1954 einer der fünf Spieler vom 1. FC Kaiserslautern, die mit dem Team der deutschen Nationalmannschaft in Bern die Fußballweltmeisterschaft errang. Von Februar 1964 bis 1965 trainierte er als Interimstrainer den 1. FC Kaiserslautern und belegte mit ihm in der Bundesliga den 13. Tabellenplatz. 1971 übernahm Liebrich, der von den Fans der “Fahrer“ oder auch “der Rote“ gerufen wurde, die Trainingsleitung bei den FCK-Amateuren.

Kaiserslautern, Städtischer Friedhof

- geb. 12.9.1883 in Morsbach (heute zu Würselen, Oberberg.Kreis)

- gest. 23.6.1964 in Berlin (West)

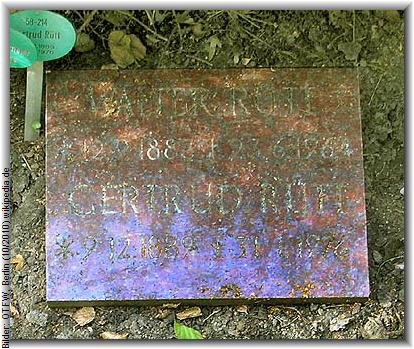

Deutscher Radrennfahrer; Sohn eines Beamter der Deutschen Reichsbahn, der ab 1899 in Köln ein Vereinslokal führte, in dem sich viele Radsportler zu treffen pflegten. Im Alter von 17 Jahren begann Rütt seine Karriere im sog. Fliegerrennen und gehörte gemeinsam mit Thaddäus Robl, Willy Arend und August Lehr bald zu den Stars des Radsports. 1906 war er Teilnehmer zusammen mit dem Niederländer John Stol im Sechstagerennen im Madison Square Garden in New York, und bereits im Folgejahr gewannen sie dort das Rennen. Zwei Jahre später wurde in Deutschland das erste Sechstagerennen durchgeführt, am 15.3.1909 in der Ausstellungshalle am Zoologischen Garten in Berlin. Nach einem schweren Unfall am 18.7.1909, bei dem neun Menschen starben und 40 verletzt wurden, wurde das Steherrennen zunächst untersagt, dann aber - unter strengeren Auflagen - wenige Monate später wieder zugelassen. In seiner aktiven Zeit konnte Rütt über 900 Siege verbuchen, darunter neun Siege bei Sechstagerennen. 1913 gelang ihm der Sieg beim Sprint-Klassiker Grand Prix de Paris. Seine Abschiedsrunde fuhr er am 12.1.1926 im Berliner Sportpalast. Im selben Jahr begann er mit dem Bau einer eigenen offenen Rennbahn in Berlin-Hasenheide; er investierte sein gesamtes Vermögen in den Bau der "Rütt-Arena", hatte aber auch US-amerikanische Sponsoren gewinnen können. Aber das Unternehmen stand unter keinem glücklichen Stern: Wegen häufigen schlechten Wetters mit Dauerregen kamen wenig Zuschauer als veranschlagt, und die Kosten liefen davon. Am 3. Mai 1931 wurde die Rennbahn schließlich von einem Brand vollständig vernichtet. Schnell kamen Gerüchte auf, der Brand sei gelegt worden, um bei der Versicherung abzukassieren; tatsächlich aber war die Anlage gar nicht versichert gewesen. Finanziell ruiniert, verfügte Rütt erst ab 1937 durch die Mitgliedschaft in der NSDAP als “Reichssportlehrer” wieder über regelmäßige Einkünfte. In den 1940er und 1950er Jahren verfaßte er regelmäßig kleine Kolumnen unter dem Titel “Jetzt spricht Rütt“ für Sportzeitschriften.

Berlin-Steglitz, Städtischer Friedhof

- geb. 21.7.1939 in Augsburg

- gest. 11.10.2012 in Augsburg

Deutscher Fußballspieler; Sohn eines Bundesbahnbeamten; nach der Schule machte er in einer Maschinenfabrik eine Lehre zum Feinmechaniker. 1948 begann er seine Fußballkarriere beim BC Augsburg, 1957 kam er dort in die erste Mannschaft und spielte bis 1959 und erneut in der Saison 1961/62 in der Oberliga Süd. 1962 wechselte er als einer der ersten deutschen Fußballspieler nach Italien - zunächst zum FC Bologna, mit dem er zwei Jahre später italienischer Meister wurde. 1964 wurde “Il Biondo", wie ihn die Italiener nennten, sogar als ersten Nichtitaliener zu Italiens Fußballer des Jahres gekürt. 1968 wechselte er schließlich zu Juventus Turin. 1973 kehrte er zu seinem Heimatverein zurück, spielte 1976 bis 1977 beim BSV Schwenningen und kehrte dann zum FCA nach Augsburg zurück, wo er zwei Jahre später seine aktive Karriere beendete, aber weiterhin u.a. noch als Trainer und als Vizepäsident dem Verein zur Verfügung stand. Außerdem war er als Repräsentant bei einem Augsburger Vereinsausstatter und für die Firma Sortimo in Zusmarshausen tätig, einen Hersteller für Fahrzeugeinrichtungen, und war Inhaber einer Modeboutique in Augsburg

Helmut Haller, der in den 1950er und 1960er Jahren einer der populärsten Fußballspieler war, kam 1958 zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Während seiner Zugehörigkeit zum deutschen Team nahm er an 33 Länderspielen teil, in denen er 13 Tore erzielte, und außerdem an drei Weltmeisterschaften: 1962 in Chile, 1966 in England, wo er im Endspiel gegen den Gastgeber das 1:0 für die deutsche Mannschaft, die anschließend - unter anderem wegen des legendären Wembley-Tores - mit 2:4 nach Verlängerung verlor, und 1970 in Mexiko.

Augsburg, Nordfriedhof

- geb. 27.5.1924 in Bernsbach (heute Lauter-Bernsbach OT Bernsbach, Erzgebirgskreis)

- gest. 26.11.2005 in Bernsbach (heute Lauter-Bernsbach OT Bernsbach, Erzgebirgskreis)

Deutscher Fußballspieler; spielte seit seiner Jugend in der Mannschaft seines Heimatorts, Saxonia Bernsbach. 1942 wechselte er zum WSV Celle und spielte dort bis 1944 in der Gauliga. Sein größter Erfolg war der Gewinn der Meisterschaft des Gaus Osthannover in der Saison 1943/44. Nach seiner Enltassung aus der Kriegsgefangenschaft, in der er noch kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges geraten war, setzte er seine Karriere im Fußball 1949 zunächst in seinem Heimatort bei der BSG Aufbau fort, wechselte aber schon im Folgejahr zur BSG Zentra Aue, dem Vorläufer des heutigen FC Erzgebirge Aue unter dem Trainer Walter Fritzsch. Sein letztes Spiel bestritt Wolf, der seine Karriere im Jahre 1961 beendete, im November 1960 in der Oberliga bei der BSG Chemie Zeit. In der DDR-Oberliga bestritt er für Aue 216 Spiele und erzielte dabei 33 Tore. In der DDR-Liga bestritt er 1950 16 Spiele und erzielte dabei 10 Treffer. Karl Wolf war dreimal DDR-Meister 1956, 1957 und 1959 und einmal FDGB-Pokalsieger 1955. Bei insgesamt 13 Europapokal-Einsätzen für Aue gelang ihm ein Tor. Außerdem bestritt er zehn Spiele in der Fußballnationalmannschaft der DDR. Sein Debüt gab er beim 0:1 gegen Rumänien am 8.5. Mai 1954 in Berlin. Sein letztes Länderspiel bestritt er am September 1957 in Cardiff gegen Wales.

Lauter-Bernsbach OT Bernsbach (Erzgebirgskreis), Friedhof

- geb. 1,.7.1972 in Erlabrunn (heute zu Breitenbrunn, Erzgebirge)

- gest. 8.5.1998 in Linz (Oberösterreich)

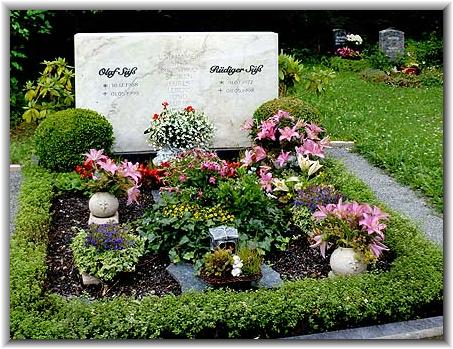

Olaf Süß

- geb. 10.12.1968 in Erlabrunn (heute zu Breitenbrunn, Erzgebirge)

- gest. 1.5.1998 Krems an der Donau

Deutsche Rallyefahrer; beide Brüder fuhren in der Deutschen-Rallye-Meisterschaft und in der Deutschen Cinquecento Trofeo. Die größten Erfolge erzielten sie u.a. durch mehrere zweite Plazierungen bei der Rallye-Europameisterschaft in der Cinquecento Klasse. Bei ihrer gemeinsamen Teilnahme am Europameisterschaftslauf zur 9. Internationalen Pyhrn-Eisenwurzen Rallye im österreichischen Kirchdorf an der Krems ereignete sich am 1.5.1998 ein schwerer Unfall, bei dem ihr Fahrzeug, ein Fiat Cinquecento, mit der Beifahrerseite so heftig gegen eine Betonmauer geschleudert wurde, daß der auf dem Beifahrersitz sitzenden Olaf Süß schwer verletzt wurde, so daß er noch an der Unfallstelle verstarb. Sein Bruder Rüdiger wurde in das Linzer Klinikum gebracht; dort verstarb auch er vier Tage später ebenfalls an den Folgen seiner Verletzungen.

Lauter-Bernsbach OT Bernsbach (Erzgebirgskreis), Friedhof

Omnibus salutem!