- geb. 2.8.1921 in Kaiserslautern

- gest. 29.12.2008 in Baden-Baden

Deutscher Sportjournalist; nach einem Voluntariat beim Südwestfunk (SWF) in Baden-Baden begann dort 1948 seine berufliche Karriere als Radioreporter, als welcher er im Radio zunächst über Oberligaspiele berichtete. 1954 war er als jüngster Reporter bei der Fußball-Weltmeisterschaft in der Schweiz dabei. Seit 1962 war er als Hauptabteilungsleiter Sport für Funk und Fernsehen für die Organisation der Übertragungen der Fußballweltmeisterschaften verantwortlich und bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1988 Hauptabteilungsleiter Sport beim Südwestfunk Baden-Baden. Michel kommentierte im deutschen Fernsehen die Fußball- Weltmeister-Endspiele von 1958, 1962, 1966, 1974 und 1982. Besonders in Erinnerung geblieben ist das Spiel von 1966 in London, in dem das berühmte "Wembley-Tor" fiel: “Hei! Nicht im Tor! Kein Tor! Oder doch? Jetzt, was entscheidet der Linienrichter? … Tor! … Oh, ist das bitter“. Außerdem war Michel als Kolumnist für verschiedene Zeitungen tätig.

Baden Baden, Hauptfriedhof

- geb. 12.7.1915 in Saarbrücken

- gest. 3.3.1978 in Essen

Deutscher Photograph; Sohn eines Vertreters; studierte Medizin von 1934 bis 1939 an den Universitäten München, Marburg, Rostock, Heidelberg und Berlin und war bis 1948 als Arzt tätig. Bereits ein Jahr zuvor hatte Steinert, der die Photographie autodidaktisch erlernte, in seiner Heimatstadt begonnen, als Portraitphotograph zu arbeiten. 1948 richtete er eine Klasse für Photographie an der ein Jahr zuvor gegründeten Staatlichen Schule für Kunst und Handwerk ein und rief 1949 die Gruppe Fotoform mit Peter Keetman, Siegfried Lauterwasser, Toni Schneiders und Ludwig Windstosser ins Leben. 1951 organisierte er die erste von drei Ausstellungen über subjektive fotografie. 1952 wurde er zum Direktor der Staatlichen Schule für Kunst und Handwerk in Saarbrücken und 1954 zum außerordentlichen Professor ernannt, sowie 1959 als Leiter der Werkgruppe Photographie an die Folkwangschule nach Essen berufen. Er gilt als wichtigster Photographielehrer der Nachkriegszeit in Deutschland und als Begründer der sogenannten subjektiven fotografie, in der gestalterische Ambitionen im Vordergrund stehen. In Essen organisierte er jährlich eine Ausstellung zur Geschichte der Photographie. Seine Sammlung zur Geschichte der Photographie wird heute vom Museum Folkwang aufbewahrt und betreut. Seit 1985 wird der Otto-Steinert-Preis von der Sektion Bild der Deutschen Gesellschaft für Photographie verliehen.

- geb. 23.2.1946 in Krefeld

- gest. 22.7.2004 in Krefeld

Deutscher Journalist; Sohn eines Krawattenfabrikanten; studierte von 1968 bis 1972 an den Universitäten Freiburg im Breisgau, Lausanne, Cambridge und Bonn Rechts- und Staatswissenschaften, 1984 gefolgt von einem Studium an der Harvard Universität. Von 1973 bis 1976 arbeitete er als freier Mitarbeiter im Bonner Studio des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF) und war danach für das ZDF als Korrespondent in Düsseldorf tätig. 1978 wurde er in der Mainzer Sendezentrale stellvertretender Leiter des Magazins Länderspiegel. Zwischen 1981 und 1987 war er in der Sendung Bonner Perspektiven auch vor der Kamera tätig. Von 1988 bis 1993 war er bei Studio 1 der ARD. Einem breiteren Publikum wurde Hauser bekannt durch das ZDF-Politmagazin Frontal, das er ab 1993 gemeinsam mit Ulrich Kienzle moderierte und das stets mit dem Dialog endete: ”Noch Fragen, Kienzle?" – “Ja, Hauser." Im Jahre 2000 wurde die Sendung eingestellt, als Kienzle in den Ruhestand ging, worauf Hauser für das ZDF Programmgeschäftsführer beim Nachrichten- und Dokumentationssender PHOENIX wurde, für den er auch die Talkshow Unter den Linden moderierte, während er im ZDF die Sendung Nachtduell leitete. Bodo Hauser starb völlig überraschend nach einer Darmoperation.

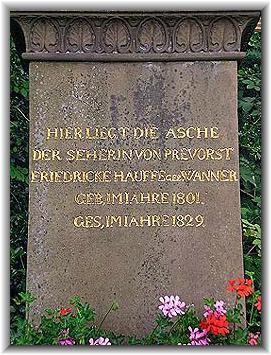

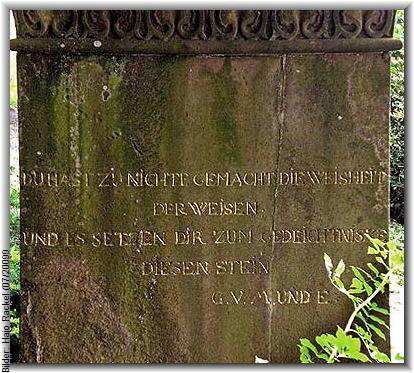

Friederike Hauffe - Die Seherin von Prevost

- geb. 23.9.1801 in Prevorst (Ldkrs. Ludwigsburg)

- gest. 25.8.1829 in Löwenstein (Ldkrs. Heilbronn)

Tochter des Prevorster Revierförsters; um dem aufgeschlossenen und wissbegierigen Mädchen bessere Ausbildungsmöglichkeiten zu bieten, gaben ihre Eltern sie zu ihren wohlhabenden Großeltern nach Löwenstein, wo sie bis zu ihrem 12. Lebensjahr blieb, um anschließend zu ihren Eltern zurückzukehren. Eine erste Begegnung mit Übersinnlichem hatte sie anläßlich der Beerdigung eines Geistlichen, mit dem sie viele Gespräche geführt hatte, an dessen Grab am 5.6.1821: Am offenen Grab wurde ihr plötzlich “sonderbar leicht und hell“. 1821 heiratete sie auf Wunsch ihrer Eltern ihren aus Kürnbach (Ldkrs. Karlsruhe) stammenden Vetter, den Kaufmann Gottlieb Hauffe; aus der Verbindung gingen zwei Kinder hervor. Wenig glücklich, zog sie sich in sich selbst zurück und litt ab Beginn des Jahres 1822 zunehmend unter körperlichen, aber auch seelischen Problemen. Nachdem sich ab ca. 1825 sich bei ihr Anzeichen einer Dämonen- und Geisterbesessenheit einstellten, bei der sie Stimmen gehört, Lichterscheinung wahrgenommen und auch in der Zukunft liegende Ereignisse vorhergesagt habe, wurde im November 1826 der Oberamtsarzt Justinus Kerner hinzugezogen, von dem sie sich in Weinsberg schließlich auch stationär behandeln ließ. 1827 nahm er Friederike Hauffe in sein Haus in Weinsberg auf. Dort wurde sie Ziel der Neugierde zahlreicher Besucher, u.a. von Franz von Baader, Joseph Görres, Friedrich Wilhelm von Schelling und Friedrich Schleiermacher. Kerner diagnostizierte ihre Krankheit als Somnambulismus, d.h. eine Neigung zum Schlaf- oder Nachtwandeln und behandelte sie bis zu ihrem Tode zunächst erfolglos mit schulmedizinischen Anwendungen, warf siech dann aber auf eine besondere magnetische Heilbehandlung, die zu seinem Erstaunen einen ansatzweisen Heilerfolg zeitigte. Während sie in einen Heilschlaf versetzt war, stellten sich paranormale Phänomene ein, so erstellte sie für ihr nicht bekannte Patienten unter Hypnose Diagnosen und konnte auch erfolgreiche Therapien empfehlen. Zudem berichtet sie nach dem Aufwachen von Geistererscheinungen, die auch von Anwesenden wahr genommen worden sein sollen.

Über das Leben und die Krankheit von Friederike Hauffe, die die Stunde ihres Todes präzise voraussagte, verfaßte er die Abhandlung Die Seherin von Prevorst. Eröffnungen über das innere Leben des Menschen und das Hereinragen einer Geisterwelt in die unsere (1829).

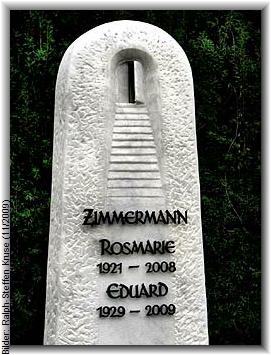

- geb. 4.2.1929 in München

- gest. 19.9.2009 in München

Deutscher Journalist; aufgewachsen ohne Vater, Sohn einer bei seiner Geburt noch minderjähigen Mutter, zog er mit ihr, die als Bedienung arbeitete, durch viele Städte und hatte in seiner Jugend ein bewegtes Leben - im frühen Nachkriegsdeutschland schlug er sich zunächst mit Gelegenheitsarbeiten durch und saß u.a. als Dieb und Schwarzmarkthändler in der JVA Fuhlsbüttel ein, bis er schließlich mittels eines gefälschten Ausweises und gefälschten Diploms Arbeit als Straßenbauingenieur in Schweden fand. 1949 schickte ihn die Zeitung Dagens Nyheter in die Sowjetische Besatzungszone (SBZ), um dort für eine Reportage zu recherchieren, und dort wurde er 1950 wegen Spionage angeklagt und zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt, von denen er vier Jahre in der JVA Bautzen absaß, bis er im Januar 1954 aufgrund einer Amnestie freikam und in die Bundesrepublik ausreisen konnte, wo er in der Folge für diverse Hamburger Zeitungen schrieb, dann für den NDR als Redakteur und später das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) tätig wurde. Bekannt wurde “Ede” Zimmermann insbesondere durch zwei Fernsehsendung: von der publizistischen Öffentlichkeit mit Mißtrauen beobachtet war insbesondere die vom ZDF erstmals am 20.10.1967 ausgestrahlte Fernsehsendung Aktenzeichen XY … ungelöst, die Zimmermann, von seiner Adoptivtochter Sabine als Co-Moderatorin ab 1987 assistiert, bis 1997 moderierte; es wurde die Heranzucht einer Nation von Denunzianten befürchtet. Schließlich war die Sendung so erfolgreich, daß sie andernorts, selbst in den Vereinigten Staaten, kopiert wurde. Zuvor hatte Zimmermann bereits 1964 begonnen, sich mit der TV-Sendung Vorsicht Falle! – Nepper, Schlepper, Bauernfänger einen Namen als Verbrechensbekämpfer zu machen. Um Opfern von Gewalttaten zu helfen, gründete er 1976 gemeinsam mit dem auch aus der Fernsehsendung Was bin ich? bekannten Oberstaatsanwalt Hans Sachs und anderen in Mainz den Verein “Weißer Ring”, der sich um Tatopfer bemüht.

Essen-Werden, Kommunaler Friedhof

Krefeld, Hauptfriedhof

Löwenstein (Ldkrs. Heilbronn), Waldfriedhof

München, Nordfriedhof

Johann Bernhard Thiersch Pseudonyme Robert Walthers, Th. Reisch

- geb. 26.4.1793 in Kirchscheidungen (heute zu Laucha an der Unstrut, Sachsen-Anhalt)

- gest. 1.9.1855 in Bonn

Deutscher Lehrer; jüngster Sohn eines Dorfschulzen und einer Pfarrerstochter; war an diversen Schulen tätig, bis er 1833 zum Gynasialdirektor in Dortmund ernannt wurde. Diese Beförderung verdankte Thiersch, der ansonsten ein wenig auffälliges berufliches Leben führte, der Tatsache, daß er 1830 die preußische Nationalhymne, das sogenannte Preußenlied dichtete, zu dem der Komponist August Neithardt (*1793, †1861) die Noten schuf. Als es der Opernsänger August Zschiesche später in einem Hofkonzert in Potsdam vortrug, errang es die Aufmerksamkeit König Friedrich Wilhelms III.. Thiersch hatte sich früh auch schon - wenn auch nicht sehr erfolgreich - mit poetischen Arbeiten beschäftigt; unter seinem Pseudonym Th. Reisch veröffentlichte er im dritten Bändchen des Neuen Museums des Witzes und der Laune ein komisches Epos mit dem Titel Der große Christoph.

Preußenlied (1. Strophe)

Ich bin ein Preuße, kennt ihr meine Farben?

Die Fahne schwebt mir weiß und schwarz voran;

daß für die Freiheit meine Väter starben,

das deuten, merkt es, meine Farben an.

Nie werd ich bang verzagen,

wie jene will ich's wagen

Sei's trüber Tag, sei's heitrer Sonnenschein,

Ich bin ein Preuße, will ein Preuße sein.

Bonn, Alter Friedhof

![]()

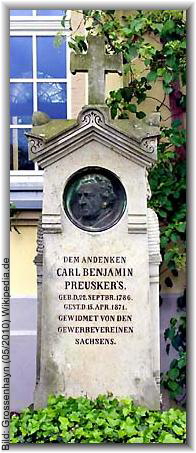

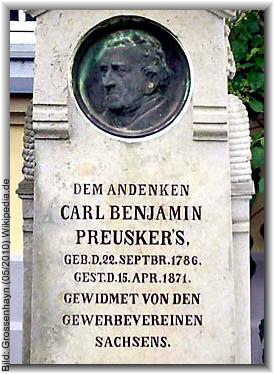

- geb. 22.9.1786 in Löbau (Ldkrs. Görlitz, Oberlausitz)

- gest. 15.4.1871 in Hayn (heute Großenhain, Ldkrs. Mei0en)

Deutscher Bibliothekar und Archäologe; einziger Sohn eines Webers; trat 1801 zunächst als Gehilfe in das väterliche Geschäft ein, bevor er 1805 in der Buchhandlung von Karl Franz Köhler in Leipzig eine Buchhändlerlehre begann. Da er wegen der Beschränkung des Buchhandelswesens unter der napoleonischen Herrschaft arbeitslos wurde, kehrte er nach einer zweimonatiger Wanderschaft, die ihn durch das nördliche Deutschland führte, nach Löbau zurück und begann wieder im Geschäft seines Vaters zu arbeiten. Im November 1813, während der Befreiungskriege, meldete er sich als Freiwilliger beim Zentralausschuß für Landesbewaffnung der Oberlausitz in Bautzen, diente in der Verwaltung und stieg bis zum Regimentsquartiermeister auf. Parallel zu diesen Tätigkeiten besuchte er Vorlesungen in Kameralwissenschaften, so daß er nach Ende seiner Militärzeit im Jahre 1824 nach einer Adjunkturszeit den Posten eines Rentamtmanns in Hayn erlangen konnte. Am 24. Oktober 1828 - heute als Tag der Bibliotheken gefeiert - rief er gemeinsam mit seinem Freund, dem Arzt Emil Reiniger im sächsischen Hayn mit der Vaterländischen Bürger-Bibliothek die erste öffentliche Bibliothek ins Leben, deren Ziel es war, Wissen und Bildung allen Bürgern zugänglich zu machen. Preusker ist damit ein Wegbereiter des öffentlichen Bibliothekswesens in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und Vorläufer der späteren Bücherhallenbewegung bezeichnet werden. Zugleich war er als Publizist, Archäologe und Museumspionier in Sachsen tätig. Preusker war allerdings neben dieser Aktivität tätig; so gründete er 1830 eine Sonntagsschule für das berufliche Schulwesen ein, die Lehrlingen und Gesellen die Gelegenheit bot, sich für beruflich und privat fortzubilden (erst 1870 nach 40jähriger Tätigkeit, trat er von der Verwaltung der Sonntagsschule zurück). Zwei Jahre später richtete er den Gewerbeverein zur Fortbildung der Gewerbetreibenden ein. Außerdem setzte er für die Gründung einer Sparkasse, einer Kinderbewahranstalt für berufstätige Frauen und die Einführung einer Straßenbeleuchtung ein.

Großenhain, Friedhof

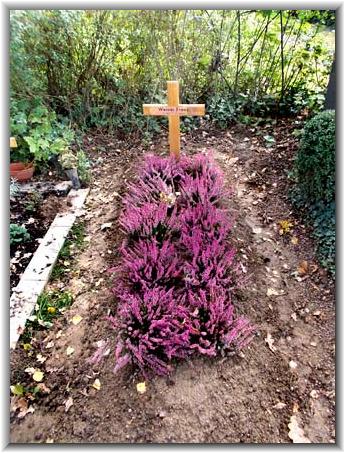

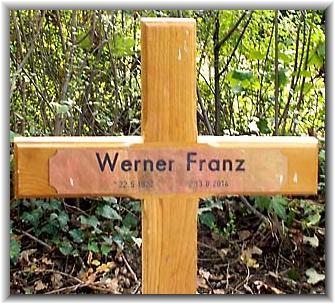

- geb. 22.5.1922 in Frankfurt am Main-Bonames

- gest. 13.8.2014 in Frankfurt am Main

Deutscher Fernmeldetechniker und Rollschuh- bzw. Eislauftrainer; Sohn eines Telefonvermittlers in einem Frankfurter Hotel; wollte nach dem Abschluß der Volksschule eigentlich Elekromechaniker werden und war auf der Suche nach einer entspr. Lehrstelle, als er seinen Bruder, der als Kellner im Frankfurter Hof arbeitete, besuchte und dort davon Kenntnis erlangte, das für das Luftschiff noch ein Kabinenjunge gesucht werde; der Bruder vermittelte ein Gespräch mit den anwesenden Kapitänen, und wenig später wurde Werner Franz engagiert. Als der Zeppelin LZ 129 “Hindenburg” - benannt nach dem ehemaligen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg - am 3. Mai 1937 abends vom Flug- und Luftschiffhafen Frankfurt Rhein-Main seine Reise über den Atlantik nach Nordamerika antrat, war Franz als Kabinenjunge dann bereits zum fünften Mal an Bord des Luftschiffes, das erst am 4.3.1936 in Dienst gestellt worden war. Zuvor war er bereits einmal dort gewesen und dreimal in Südamerika. Kurz vor der Landung in Lakehurst, einem Flughafen ca. 100 Km von New York City entfernt im Bundesstaat New Jersey gelegen, geriet die 245 Meter lange, mit 200.000 Kubikmetern Wasserstoff gefüllte "Hindenburg" in Brand und wurde vollständig zerstört. Von den 97 Menschen an Bord befindlichen Personen kamen 35 ums Leben, sowie eine Person vom US-amerikanischen Bodenpersonal. Werner Franz überlebte das Flammeninferno wie durch ein Wunder; es gelang ihm, aus dem brennenden Luftschiff zu springen. Die Ursache für die Katastrophe konnte nie zweifelsfrei geklärt werden, sie markiert jedoch das Ende der Ära der Zeppeline.

|

LZ 129 in Lakehurst ![]()

Während des Zeiten Weltkrieges arbeitete Werner Franz als Mechaniker bei der Luftwaffe; nach dem Krieg später als Fernmeldetechniker bei der Deutschen Bundespost. Da hatte ihn schon seine Leidenschaft für das Rollschuhfahren, ergriffen: Auf der damals direkt am Main im Frankfurter Nizza gelegenen Rollschuhbahn hatte er sich selber Kunststücke beigebracht und sogar mehrmals Meistertitel erzielt. Schließlich trainierte er junge Sportler vom Frankfurter Roll- und Eissportclub e.V., darunter die noch junge Marika Kilius und ihren ersten Partner Franz Ningel, später auch ihren Partner Hans-Jürgen Bäumler, mit dem gemeinsam Kilius bekannt wurde.

Frankfurt am Main OT Niederursel, Friedhof

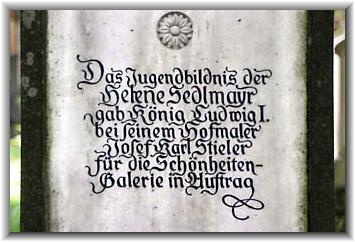

Helene Kreszenz Sedlmayr verh. Miller

- geb. 12.2. od. 12.5.1813 in Trostberg (Ldkrs. Traunstein)

- gest. 18.11.1898 in München

Bayerische Dienstbotin; Tochter eines aus dem Chiemgau stammenden Schusters; kam 1827 als 14-jährige nach Altötting, wo sie als Dienstmagd arbeitete, bevor sie im Folgejahr nach München zog und im Spielwarengeschäft des Kaufmanns Auracher in der Briennerstraße eine Beschäftigung fand. In ihrer Tätigkeit als Ausläuferin (= Dienstbotin) lieferte sie u.a. Spielzeug auch für die Kinder König Ludwigs I. an den dortigen Hof. Als Ludwig sie sah, war von ihrer außerordentlichen Schönheit so angetan, daß er seinen Hofmaler Joseph Karl Stieler um 1830 beauftragte, sie für seine Schönheitengalerie in Schloß Nymphenburg in Altmünchner Tracht zu portraitieren. Helene Sedlmayr galt als Inbegriff der schönen Münchnerin: “...für Helene Sedlmayr kaufte der König gar die Tracht: ‚ … der ich eine schöne silberne Riegelhaube, silberne Ketten für das Mieder, ein Halstuch, Kleid gegeben”.

1834 heiratete sie Ludwigs Kammerdiener Hermes Miller. Sie schenkte neun Söhnen und einer Tochter das Leben (drei der Söhne starben früh). Mehrmals ließen Ludwig I., seine Gemahlin Therese, Prinz Luitpold sowie Max von Bayern als Taufzeugen der Kinder eintragen. Ihr Sohn Maximilian wurde später königlich-bayerischer Hofgärtner.

München, Alter Südlicher Friedhof

Omnibus salutem!