- geb. 12.4.1934 in Berlin

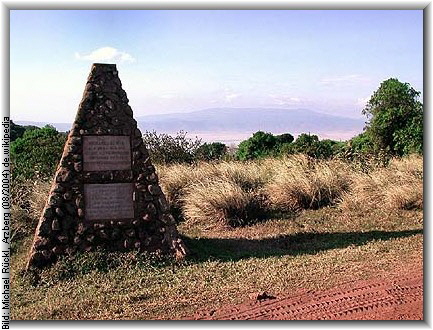

- gest. 10.1.1959 in der Salei-Ebene (Serengeti in Tanganjika, heute Tansania)

Deutscher Tierfilmer; studierte Zoologie und Naturwissenschaften an der Universität in Frankfurt am Main. Noch während des Studiums begann er in Afrika von der Luft aus, die Wege der Tiere auf ihren jährlichen Wanderungen zu dokumentieren. Er drehte zusammen mit seinem Vater, dem Zoologen und Direktor des Zoos in Frankfurt am Main, Bernhard Grzimek, den international erfolgreichen Tierfilm Kein Platz für wilde Tiere (1956), der als erster deutscher Film 1960 mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Er starb, als sein Flugzeug, eine Dornier DO-27, in der Luft mit einem Geier kollidierte und abstürzte. Bernhard Grzimek, der die Witwe seines Sohnes heiratete, setzte die durch den Tod seines Sohnes unterbrochenen Dreharbeiten zu dem Film Serengeti darf nicht sterben fort.

Tansania, Am Rande des Ngorongorokraters

- geb. 27.2.1859 in Wien

- gest. 28.5.1936 in Neu-Isenburg (Ldkrs. Offenbach am Main)

Österreichische Frauenrechtlerin und Sozialarbeiterin; aufgrund der Erlebnisse um die Krankheit und den Tod ihres Vaters, eines wohlhabenden Getreidehändlers, traten zu Anfang der 1880er Jahre bei der in jüdisch-orthodoxem Umfeld aufgewachsenen Bertha nach dem Tode ihres Vaters seelische und körperliche Störungen auf, die jedoch durch die Behandlung des Arztes Josef Breuer behoben werden konnten (dieser veröffentlichte ihren Fall als den “Fall Anna O.” zusammen mit Sigmund Freud später in der Schrift Studien über Hysterie). Sie verließ Wien 1888 und übersiedelte in die Heimatstadt ihrer Mutter, Frankfurt am Main, in der sie sich sozial engagierte, indem sie zunächst in einer Armenküche und einem Kindergarten arbeitete. 1895 wurde sie Heimleiterin in einem jüdischen Mädchen-Waisenhaus. Da sie erkannte, daß Almosen alleine keine ausreichende Hilfe darstellen konnten, gründete sie 1902 den Israelitischen Mädchenclub und 1904 zusammen mit Sidonie Werner (*1860, †1932) den Jüdischen Frauenbund (FJB), die mit ca. 50.000 Mitgliedern größte und bedeutendste karitative jüdische Organisation; nachdem sie den Vorsitz 1924 abgegeben hatte, unternahm sie zahlreiche Studienreisen, deren Ergebnisse sie in dem Band Sisyphus-Arbeit, eine Studie über Mädchenhandel und Prostitution in Osteuropa und dem Orient, 1930 veröffentlichte. Nach der “Machtübernahme” der Nationalsozialisten übernahm sie 1933 nochmals den Vorsitz, allerdings nur für ein Jahr. 1938 wurde der Jüdische Frauenbund zwangsweise aufgelöst, die Heime in Neu-Isenburg, die 1907 gegründet worden waren, wurden 1942 geschlossen und deren Bewohner in Vernichtungslager deportiert.

Inschrift: Er macht die Kinderlose des Hause zur frohen Mutter von Kindern. Psalm 113.

Frankfurt am Main, Jüdischer Friedhof (Rat-Beil-Str.)

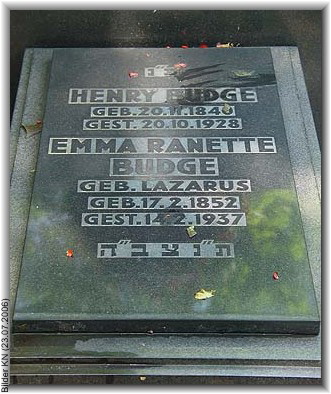

- geb. 20.11.1840 in Frankfurt am Main

- gest. 20.10.1928 in Hamburg

Deutscher Privatbankier; der Sohn des 1815 in Wetzlar geborenen Moritz Buttge (†1872), der seinen Familiennamen, als er nach Frankfurt am Main zog, in Budge änderte, arbeitete nach seiner Ausbildung am Philanthropin in der Freien Reichsstadt zunächst in der mit Wertpapieren handelnden Firma seines Vaters. 1866 gründete er in New York zusammen mit mit Jacob Schiff und Leo Lehmann die Firma Budge, Schiff & Co., die jedoch nach dem Todes des Vaters, als alle drei nach Frankfurt zurückkehrten, aufgelöst wurde. 1874 ging er erneut nach New York und wurde dort Partner der Bankfirma Hallgarten & Co. 1879 heiratete er Emma Ranette Lazarus, die Tochter eines Kaufmanns. Beide erwerben drei Jahre später die US-amerikanische Staatsbürgerschaft, kehren aber 1903 auf Dauer nach Deutschland zurück, wo sie im Harvestehuder Weg 12 in Hamburg, der Geburtsstadt von Emma Budge, eine Villa erwarben (heute die Villa der Musikhochschule). 1912 spendeten sie 250.000 Reichsmark für die neu zu gründende Universität in seiner Heimatstadt Frankfurt und anläßlich seines 80. Geburtstags gründeten beide 1920 in Hamburg die Henry und Emma Budge-Stiftung, die u.a. ein Altenheim im Frankfurter Stadtteil Dornbusch umfaßte).

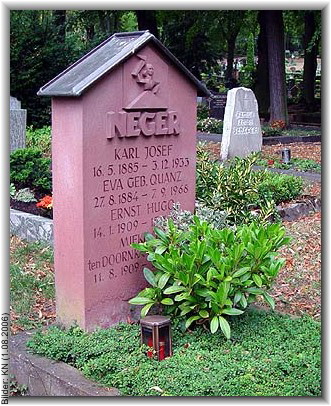

- geb. 14.1.1909 in Mainz-Bretzenheim

- gest. 15.1.1989 in Mainz

Deutscher Dachdeckermeister und Sänger; Sohn eines Dachdeckers; nach Abschluß einer 1915 begonnenen Dachdeckerlehre übernahm er den elterlichen Betrieb. Schon in den 1920er Jahren betätigte er sich neben seiner Arbeit als Sänger und Interpret geselliger Lieder in Mainzer Kneipen auf. 1934 wurde er als Gardist Mitglied der Prinzengarden. Bekannt wurde er durch seine Auftritte während der Mainzer Fastnachtskampagnen, bei denen er 1952 das von Martin Mundo 1929 mit neuen Strophen versehene ursprüngliche Kinderlied Heile, heile Gänsje, dem er noch zwei eigene Strophen hinzufügte, mit dem er die Mainzer über die Trauer über die durch den Krieg so stark zerstörte Stadt hinwegtrösten wollte, vortrug, und besonders, als die Hauptveranstaltung der Mainzer “Fassenacht” ab 1955 vom Fernsehen übertragen wurde. Ebenso populär ist bis heute das von Ernst Neger, der immer mit einer braunen Lederschürze auftrat, ab 1964 vorgetragene und vom blinden Toni Hämmerle für seinen Freund Neger komponierte Stimmungslied Humba, humba Täterä. Als es erstmals im Rahmen der von der ARD aus dem Mainzer Schloß übertragenen Sitzung Mainz wie es singt und lacht erklang, war das Saalpublikum so begeistert, daß sich das Ende der Sendung stark hinauszögerte. Zu einem wahren Gassenhauer entwickelte sich auch das Stimmungslied Rucki Zucki. Nur einmal gab es eine schwarze Zeit in Negers Leben: Am 17.11.1967 verurteilte ihn das Mainzer Schöffengericht an Stelle von zwölf Wochen Gefängnis zu einer Geldstrafe von 12.000 DM (6.000 Euro) unter der Begründung, Neger habe am 23.1.1965 beim Bau eines Stahlrohrgerüstes die Sicherheitsvorschriften mißachtet, so daß das Gerüst einstürzen und acht Arbeiter unter sich begraben konnte, wobei ein Arbeiter zu Tode kam.

“Der singende Dachdeckermeister” genießt in der Mainzer Fastnacht auch heute noch, lange nach seinem letzten Bühnenauftritt bei der Mainzer Prinzengarde zum 100-jährigem Jubiläum, einen legendären Ruf; wenn eines der seinerzeit von ihm vorgetragenen Lieder intoniert wird, entsteht vor dem inneren Auge sein Bild. Sowohl sein Sohn Karl als Prinzengarde-General als auch sein Enkel, der Dachdeckermeister Thomas Neger als Sänger haben sein fastnachtliches Erbe angetreten.

Mainz, Hauptfriedhof

Victor Noir eigentl. Yvan Salmon

- geb. 27.7.1848 in Attigny (Vosges)

- gest. 10.1.1870 in Paris

Französischer Journalist; heute noch populär wegen der bemerkenswerten Umständen seines frühen Todes und der Gestaltung seines Grabes.

Für die Zeitung La Marseillaise, arbeitend, erschien er am späten Vormittag des 10.1.1870 bei Pierre Bonaparte, einem Vetter Napoléons III., um diesen im Namen seines Freund Paschal Grousset, der sich durch einen Artikel in der besagten Zeitung verleumdet fühlte, zum Pistolenduell aufzufordern und sich als Sekundant zur Verfügung zu stellen. Hitzköpfig wartete Pierre Napoléon nicht auf Paschal Grousset, sondern erschoß unmittelbar Noir an dessen Stelle. Der schießwütige Vetter des Kaiser mußte sich zwar für die Tat vor Gericht verantworten, wurde jedoch, da er sich mit Erfolg auf Notwehr berief, obwohl er immerhin sechs Kugeln auf den unbewaffneten Noir abgefeuert hatte, freigesprochen. Dieses Ereignis führte fast zum Sturz der Regierung, insbesondere, nachdem weit über 100.000 Menschen an der Beisetzung teilnahmen und der Eigentümer der Zeitung, Henri Rochefort, eine Zeitungskampagne gegen den Staat führte. Um den Toten aus dem Fokus der aufgebrachten Menge zu entfernen, war Noir zunächst in Neuilly-sur-Seine beigesetzt worden; 1891 wurde die sterblichen Überreste jedoch als ein “republikanisches Symbol” auf dem Pariser Friedhof Père Lachaise umgebettet. Schon bald nach der Beerdigung verbreitete sich unter den Pariserinnen das Gerücht, daß das Berühren seiner Hose im Schritt Unfruchtbarkeit beseitige und sie von unglücklicher Liebe erlösen könne. Wie hartnäckig sich dieses Gerücht bis auf den heutigen Tag erhalten hat, zeigt die blank polierte Stelle seiner Hose.

Paris, Cimetière du Père Lachaise

Frankfurt am Main, Jüdischer Friedhof (Rat-Beil-Str.)

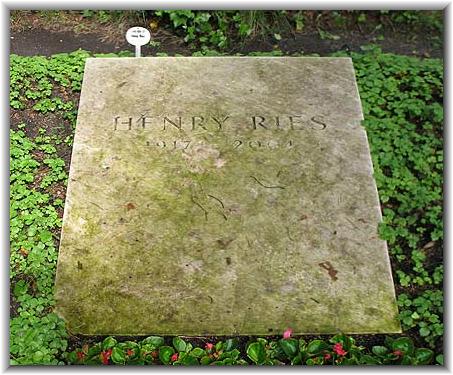

Henry Ries eigentl. Heinz Ries

- geb. 22.9.1917 in Berlin

- gest. 24.5.2004 in New York

US-amerikanischer Photograph deutscher Herkunft; war 1938 mit seiner Familie in die Vereinigten Staaten emigriert: kämpfte während des Zweiten Weltkrieges als US-Soldat im pazifischen Raum und kam mit den US-amerikanischen Streitkräften 1945 nach Berlin, wo er zunächst als Übersetzer für den US-Geheimdienst, ab 1946 dann als Photograph für die Militärregierung tätig war und von 1947 bis 1952 als Photojournalist für die New York Times in Europa arbeitete. Die in Deutschland bekanntesten seiner Bilder sind neben den Photos von Nürnberger Kriegsverbrecher Prozeß die Aufnahmen, die er 1948/49 während der Berliner Blockade durch die Sowjets gemacht hat, auf denen die tiefliegenden Flugzeuge der US-amerikanischen Besatzungsmacht, im Volksmund “Rosinenbomber” genannt, der Berliner Bevölkerung Nahrungs- und Heizmittel nach Tempelhof einflogen, zu sehen sind. Ab Mitte der 1950er Jahre lebte Ries in den Vereinigten Staaten, wo er für Werbefirmen arbeitete. Ende der 1970er Jahre kehrte Ries, der auch Bücher zur Zeitgeschichte veröffentlichte, dauerhaft in seine Geburtsstadt zurück.

Berlin, Waldfriedhof, Potsdamer Chaussee

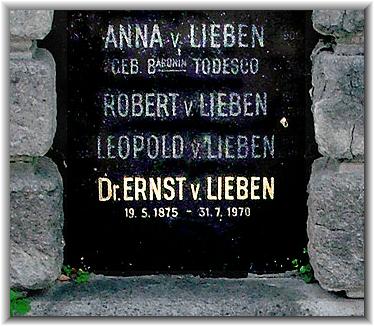

Anna von Lieben née von Todesco

- geb. 26.9.1847 in Wien

- gest. 31.10.1900 in Wien

Tochter von Eduard Freiherr von Todesco (seit 1869) und dessen in Brünn geborenen Gemahlin Sophie Gomperz; Mutter von Robert von Lieben; der Reichtum und Einfluß der jüdischen Familie Todesco wurde im damaligen kaiserlichen Wien nur knapp von den Wiener Rothschilds übertroffen. Um dem langweiligen Leben und Behütung in ihrem Elternhaus zu entkommen, floh sie i1866 zu ihrer Schwester Franziska, née Fanny, nach London, die dort am 28.4.1866 die erste Ehefrau des ebenfalls sehr reichen Heinrich von Worms (auch Henry de Worms) geworden war. In London erholte sich Anna jedoch nicht, sondern hier wurde sie psychisch krank. 1868 kehrte sie auf Drängen der Eltern nach Wien zurück. Dort heiratete sie am 3.12 1871 den zwölf Jahre älteren Leopold von Lieben (*1835, †1915), den geadelten Präsidenten der Wiener Börsenkammer.

In den späten 1880er Jahren wandte sie sich an Sigmund Freud, um Hilfe bei einer langen Reihe nervöser Störungen zu finden. Nachdem Freud sie zu einer Konsultation mit dem Pariser Nervenarzt Jean-Martin Charcot, dessen Schüler Freud einst war, überredet hatte, behandelte er sie - allerdings mit kurzfristigem Erfolg - mittels Hypnose. 1889 unterzog sie sich auf Freud Rat einer Behandlung durch dem Neurologe und Hypnoseforscher Hippolyte Bernheim in der Hoffnung, dieser könne eine dauerhafte Heilung erreichen; aber auch diese Behandlung verhalf ihr nicht zu einer dauerhaften Heilung: Ihr Schuldgefühl und ihre Selbstvorwürfe kehrten nach den Behandlungssitzungen stets schnell wieder zurück. So lebte in ständiger Angst, in eine Anstalt eingewiesen zu werden.

Unter dem Decknamen Cäcilie M. ging sie als eine der ersten Patientinnen Freuds in die Medizingeschichte ein. Ihre Symptome - einschließlich Halluzinationen und physische Krämpfe bildeten die Grundlage für viele von Freuds Behauptungen über Konversionshysterie1-

____________________________________________________________

1 Eine psychische Abwehrreaktion, die zur Bildung somatischer Symptome führt.

Wien, Döblinger Friedhof

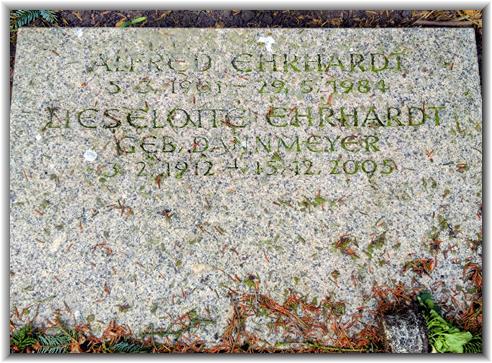

- geb. 5.3.1901 in Triptis (Saale-Orla-Kreis)

- gest. 29.5.1984 in Hamburg

Deutscher Photograph und Dokumentarfilmer; besuchte die Volksschule Triptis, die Realschule Weida und das Realgymnasium in Gera, anschließend absolviert er 1921 ein Orgelstudium am Seminar Weißenfels in Sachsen-Anhal und entwickelte eine Vorliebe für Werke von Johann Sebastian Bach. Zwischen 1924 und 1930 wirkte er als Lehrer für Kunsterziehung, Musik, Gymnastik und Leichtathletik am Landerziehungsheim Gandersheim des Reformpädagogen Max Bondy - auch nachdem die Schule 1929 nach Dahlenburg übersiedelt war, wobei sich sein Unterricht auf das Künstlerisch-Tänzerische mit den Vorbildern des ungarischen Tänzers, Choreographen und Tanztheoretikers Rudolf von Laban und Mary Wigman konzentrierte.

1928/29 studierte Ehrhardt, der 1926/27 die Malereien in der Krypta der Klosterkirche in Lamspringe (Landkreis Hildesheim) anfertigte, die in der Zeit des Nationalsozialismus übermalt wurden und nach dreijähriger Restaurierung Anfang der 2000er-Jahre wieder hergestellt wurden - beurlaubt vom Schuldienst, am Bauhaus in Dessau. 1930 wurde er von Max Sauerlandt als Dozent für Materialstudien an die Landeskunstschule Hamburg berufen, die im Sinne des Bauhauses reformiert werden sollte. Nach der “Machtergreifung” der Nationalsozialisten wurde er 1933 entlassen, da seine Nähe zu Bauhaus von den Nationalsozialisten als kulturbolschewistisch eingestuft wurde. Im selben Jahr wurde er als Organist und Chorleiter in Cuxhaven übernommen und übte diese Stelle bis 1936 aus.

In der Folge unternahm Ehrhardt erste Photo-Exkursionen ins zwischen Scharhörn und Neuwerk gelegene Watt in der Helgoländer Bucht, 1934 auch auf die Kurische Nehrung. Im Wintersemester 1934/1935 erhielt er eine Berufung an die Volkshochschule Askov in Süderjütland/Dänemark und ließ sich für diesen Zeitraum beurlauben. Aus diesen zwei photographischen Serien zeigte der Kunstgewerbe-Verein Hamburg in den Jahren 1936 und 1937 in mehreren Ausstellungen über 100 Exponate; die Ausstellungen wurden in der Folge in mehreren deutschen Städten gezeigt, später auch in London, Paris, Stockholm und Kopenhagen. Der Hamburgische Senat erwarb einige der Werke, und der erste von bis zum Kriegsende 13 Bildbänden erschien. Die Serie gilt als Ehrhardts erfolgreichste und begründete sein Renommee als Avantgarde-Photograph. 1937 begann er Dokumentarfilme zu drehen, zunächst als freier Regisseur und Autor über das Wattenmeer und Island, dann über Flandern sowie Böhmen und Mähren im Auftrag staatlicher Stellen. Nachdem 1942 bei einem der ersten Luftangriffe der Royal Airforce auf Hamburg sein Haus zerstört worden war, erhielt von Georg Hartmann, dem Besitzer der Bauerschen Giesserei in Frankfurt am Main, das Angebot, dessen Landhaus in Burgjoß im Spessart zu benutzen, dort wohnte die Familie bis zur Wiederherstellung ihres Hamburger Hauses 1947. In dieser Zeit photographierte er Hartmanns Kunstsammlung und fertigte auch Photographien von Frankfurts Altstadt vor der Zerstörung durch alliierte Bombenangriffe an, die 1950 im Bildband Alt-Frankfurt veröffentlicht wurden.

Von Februar bis März 1952 photographierte Alfred Ehrhardt im Auftrag der Hamburger Handelskammer unter anderem Betriebe wie Shell, Montblanc, Sanella, Steinway & Sons, Carl Kühne, die Allgemeine Telefonfabrik, das Bergedorfer und das Ottenser Eisenwerk; die Aufnahmen sollten dem Eindruck vorbeugen, die Hansestadt sei vorwiegend ein Hafen- und Handelsplatz.

Im Jahre 1948 gründete er die Filmproduktion Alfred-Ehrhardt-Film, sein erster Dokumentarfilm über den Bordesholmer Altar war auf der Biennale Venedig erfolgreich. Bis 1973 fertigte er weitere, etwa sechzig, Dokumentarfilme an, die mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurden.

Sein Sohn Jens Ehrhardt, Vermögensverwalter und Fondsmanager, gründete 2002 die Alfred Ehrhardt Stiftung, die sich der Erforschung seines Nachlasses und der Vermittlung seines Werkes durch Ausstellungen und Publikationen widmet.

Hamburg, Friedhof Ohlsdorf

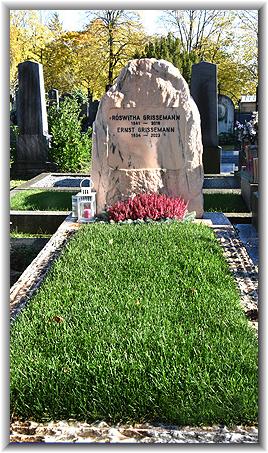

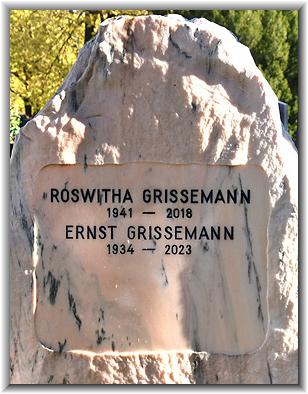

- geb. 18.2.1934 in Imst (Tirol)

- gest. 6.1.2023 in Wien

Österreichischer Journalist und Radiomoderator; begann erstmals 1954 als Nachrichten- und Programmsprecher im Radio Programmsprecher beim Besatzungssender "Sendergruppe West", ein Zusammenschluß der Hörfunksender Radio Vorarlberg und Radio Innsbruck in der französischen Besatzungszone von 1945 bis 1952 in Wien, zu denen die Bezirke 14, 15, und 16 gehörten. Die Kooperation wurde bis 1954 fortgesetzt, als 1955 die Sender vom Österreichischen Rundfunk (ORF) übernommen wurden, wurde auch Ernst Grissemann nach Unterzeichnung des österreichischen Staatsvertrags, vom Österreichischen Rundfunk (ORF) übernommen. Er übersiedelte nach Wien, als ORF-Generalintendant Gerd Bacher ihn mit dem Aufbau eines Unterhaltungssektors im Bereich des Radios beauftragte. In nur wenigen Wochen gelang es Grissemann mit seinem Team den Radiosender Ö3 auf Sendung zu bringen und war damit äußerst erfolgreich. Seine zwölfjährige Tätigkeit bei diesem Sender brachte ihm den Titel “Mister Ö3” ein.

Seine Stimme prägte außerdem den Kultursender Ö1, auch kommentierte er 25 Mal die ORF-TV-Übertragung des Neujahrskonzert der Wiener Philharmonika. Von 1970 bis 1998 kommentierte Ernst Grissemann für den ORF den Eurovision Song Contest (ESC).

Von 1979 bis 1990 wurde er mehrfach zum Hörfunkintendanten bestellt, und von 1990 bis 1994 bekleidete er beim ORF die Funktion des Tiroler Landesintendanten.

Außerdem war Grissemann von 1988 an auch langjähriger Moderator des Ingeborg-Bachmann-Preises in Klagenfurt.

Wien, Heiligenstädter Friedhof

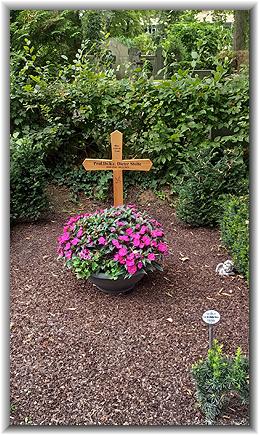

- geb. 18.9.1934 in Köln

- gest. 10.12.2023 in Berlin

Deutscher Journalist; Intendant;

verbrachte seine frühe Jugend in Köln, Berlin, Saarbrücken, im thüringischen Dorf Gößnitz und im sächsischen Meerane (Ldkrs. Zwickau). Nachdem er das Abitur am Gauß-Gymnasium in Worms abgelegt hatte, studierte Stolte von 1955 bis 1961 Philosophie, Geschichte und Germanistik in Tübingen und Mainz., wobei er sich das Studium als freier journalistischer Mitarbeiter beim Radio verdiente und so mit den Funkmedien in Kontakt kam.

Nach Beendigung des Studium begann Stolte 1961 beim Saarländischen Rundfunk als Leiter der Abteilung Wissenschaft zu arbeiten. 1962 wechselte er zum neu gegründeten Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF) und wurde dort persönlicher Referent des Intendanten Karl Holzamer. Bis 1973 war er in der Programmplanung tätig, ab 1977 war er Programmdirektor des Senders und von 15.3.1982 bis 14.3.2002 Intendant des Senders. Zwischen 1973 und 1976 war Stolte kurzzeitig Fernsehdirektor beim Südwestfunk in Baden-Baden, kam aber 1976 vor dem Umzug des ZDF in das neue Sendezentrum auf den Mainzer Lerchenberg als Programmdirektor zurück zum ZDF, wo er am 1.1.1978 das heute-journal. einführte.

In seiner 20-jährigen Amtszeit schuf Stolte, der 1975 für das Amt des WDR-Intendanten, kandidiert hatte, sich jedoch gegen den Mitbewerber Friedrich-Wilhelm von Sell nicht hat durchsetzen können, 1984 den Kulturkanal 3sat in Co-Produktion mit dem österreichischen ORF und der Schweizer SRG SSR,

Danach war Stolte bis Februar 2010 Herausgeber der Zeitungen Die Welt und Berliner Morgenpost. Bis Juni 2014 war er Aufsichtsratsvorsitzender der Ströer Media SE, ein Unternehmen zur Vermarktung von Außenwerbung.

Bereits seit 1980 war Dieter Stolte Professor für Medientheorie und Medienpraxis an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Von 1996 bis 2003 gehörte Stolte den Aufsichts- und Kontrollgremien der gemeinnützigen Bertelsmann Stiftung an.

Auszeichnungen u.a.: Bundesverdienstkreuz am Bande (1978), Großes Goldenes Ehrenzeichen der Republik Österreich (1988), Großes Bundesverdienstkreuz (1990), Verdienstorden des Landes Rheinland-Pfalz (1994), EuroNatur-Preis (1995), International Emmy Award für das Lebenswerk (1997), Großes Bundesverdienstkreuz mit Stern (2002).

Berlin, Städt. Friedhof Dahlem

Omnibus salutem!