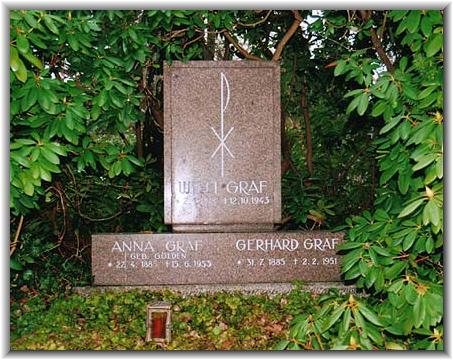

- geb. 2.1.1918 in Kuchenheim (heute zu Euskirchen)

- gest. 12.10.1943 München-Stadelheim

Deutscher Widerstandskämpfer; ging nach Abitur und obligatorischem Reichsarbeitsdienst nach Bonn, um dort ein Medizinstudium zu beginnen. 1938 wurde er mit anderen Mitgliedern des Grauen Ordens, einem verbotenem Jugendbund, dem er seit 1934 angehörte, inhaftiert und wegen bündischer Umtriebe angeklagt. Als er nach verschiedenen Fronteinsätzen als Sanitäter 1942 mit einer Studentenkompanie nach München kam, kam er dort mit der von Hans Scholl gegründeten Widerstandsgruppe Weiße Rose in Kontakt und wurde deren Mitglied. Am 19.4.1943 wurde er u.a. wegen Hochverrats, und Wehrkraftzersetzung zum Tode durch das Fallbeil verurteilt und hingerichtet.

Saarbrücken, Alter Friedhof St. Johann

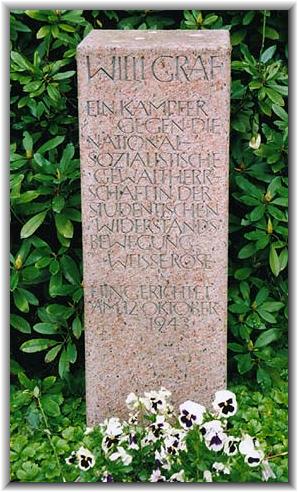

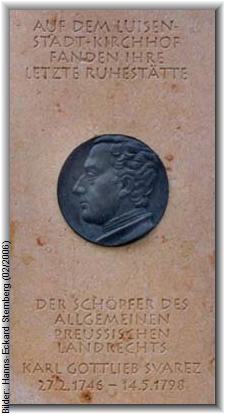

- geb. 27.2.1746 in Schweidnitz (heute Swidnica)

- gest. 14.5.1798 in Berlin

Deutscher Jurist; studierte Rechtswissenschaften in Frankfurt an der Oder und wurde, nachdem er in Breslau sein Referandarexamen bestanden hatte, dort engster Mitarbeiter des schlesischen Justizministers. Als dieser als Großkanzler in das Justizminister nach Berlin berufen wurde, folgte Svarez ihm. Hier war er maßgeblich an der Schaffung der preußischen Hypothekenordnung (1783), der Allgemeinen Gerichtsordnung (1793) und v.a. des Preußischen Allgemeinen Landrechts beteiligt.

Berlin, ehem. Luisenstadt-Kirchhof, Alte Jakobstr.

Hinweis: Denkmal, Grabstätte verschollen

Ludwig Ritter von Köchel (ab 1842)

- geb. 14.1.1800 in Stein (NÖ)

- gest. 3.6.1877 in Wien

Österreichischer Jurist; nach Abschluß seines juristischen Studiums und anschließender Promotion an der Universität von Wien war er zunächst Hauslehrer und später Erzieher der Kinder des Erzherzog Karl (*1771, †1847), der in der Schlacht bei Aspern die Truppen Napoléons besiegt hatte. 1842 wurde ihm der Leopoldorden mit gleichzeitiger Erhebung in den Ritterstand verliehen. Bekannt geworden ist Köchel als Autor des nach ihm benannten Verzeichnisses, in dem er sämtliche Werke Wolfgang Amadeus Mozarts nach Sichtung in langjähriger Arbeit zusammentrug und numerierte (Chronologisch-thematisches Verzeichnis sämtlicher Tonwerke Wolfgang Amadé Mozarts, 1862).

Wien, Zentralfriedhof

- geb. 25.9.1833 in Unterwössen (Ldkrs. Traunstein)

- gest. 1.3.1897 in Berchtesgaden

Besitzerin der Pension Moritz auf dem Obersalzberg bei Berchtesgaden, in dem viele prominente Musiker und Künstler (u.a. Johannes Brahms und Clara Schumann) abstiegen. Die Pension wurde zu einem Luxushotel ausgebaut, als nach der Machtübernahme führende Nationalsozialisten im Gefolge Adolf Hitlers sich in der Gegend des Obersalzbergs niederließen. 1945 wurde der Platterhof bombardiert, danach zunächst als sog. Recreation Area (Erholungsgebiet) für US-amerikanische Soldaten wieder aufgebaut, aber, nachdem er 1995 der Bundesrepublik zurückgegeben worden war, im Jahre 2000 schließlich abgerissen. Mauritia Mayer, deren Spitzname Moritz lautete, diente Richard Voß als Vorlage für die Judith Platter in seinem Roman Zwei Menschen (1911).

Berchtesgaden, Alter Friedhof

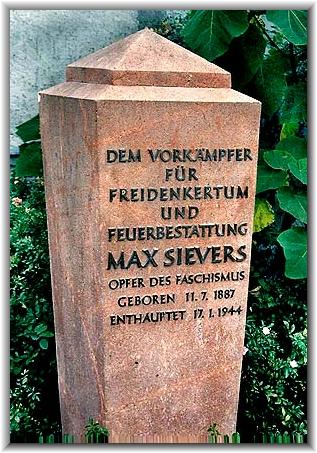

- geb. 11.7.1887 in Berlin-Tempelhof

- gest. 17.1.1944 in Brandenburg an der Havel

Deutscher Kommunist; Widerstandskämpfer; einer Berliner Arbeiterfamilie entstammend; war bis 1907 zunächst als Bürojunge tätig, holte in dieser Zeit in Abendkursen die Mittlere Reife nach und arbeitete dann als kaufmännischer Angestellter. Im Januar 1915 wurde er zum Militär eingezogen, kam an die Front und wurde schwer verwundet. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges schloß er sich 1919 der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (USPD) an und war dort als Redakteur der USPD-Zeitungen Freiheit und Klassenkampf tätig. 1920 wechselte er zur Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD), in deren Zentrale er zeitweise als Sekretär tätig war, und war vorübergehend Mitglied der Kommunistischen Arbeitsgemeinschaft (KAG). Ab 1922 war er Geschäftsführer des 1905 in Berlin gegründeten Vereins der Freidenker für Feuerbestattung (VdFfF) und ab 1927 dessen Vorsitzender. Als solchem gelang es Sievers, der 1927 Mitglied der Sozaldemokratischen Partei Deutschlands (SPD) geworden war, den Verein in der Zeit der Weimarer Republik zu einer Massenbewegung zu machen. Nach dem Reichstagsbrand am 27.2.1933 wurde er verhaftet, im SA-Gefängnis Papestraße inhaftiert und dort schwer mißhandelt. Nachdem er im April desselben Jahres überraschend entlassen wurde, ging er ins Exil nach Belgien, von wo aus er Widerstand gegen das NS-Regime organisierte. Vom damals noch französisch besetzten Saarbrücken aus erschien weiterhin die Zeitschrift Der Freidenker. Als das Saargebiet nach der Volksabstimmung 1935 wieder zum Deutschen Reich gehörte, gab er von Brüssel aus die Sievers-Korrespondenz (SIKO) und ab Anfang 1937 die Wochenzeitung Freies Deutschland heraus, die illegal im Reich verbreitet wurden. Als nach dem Beginn des Zweiten Weltkrieges die deutsche Wehrmacht in Belgien einmarschierte, ging er zunächst nach Nordfrankreich. Im Juni 1943 geriet er in die Hände der Gestapo und wurde durch den sog. Volksgerichtshof unter Roland Freisler wegen "Vorbereitung zum Hochverrat mit Feindbegünstigung" zum Tode verurteilt und im Zuchthaus Brandenburg hingerichtet.

Berlin-Wedding, Urnenfriedhof Gerichtstraße

Fernande Olivier née Amélie Lang

- geb. 6.6.1881 in Paris

- gest. 29.1.1966 in Neuilly-sur-Seine

Lebensgefährtin und Muse Pablo Picassos in den Jahren 1905 bis 1912; unehelich geboren, wuchs sie bei der Putzmacherfamilie Bellevallée auf. Im Alter von 17 Jahren belam sie einen Sohn und heiratete fünf Monate später dessen Erzeuger, der sie dann aber mit dem Sohn verließ. Sie heiratete ein zweites Mal, den Bildhauer Gaston de Labaume, der sie aus den kleinbürgerlichen Verhältnissen, in denen sie zu jener Zeit lebte, mit sich in das Pariser Künstlerviertel nahm Sie arbeitete als Modell und legte sich um 1900 den Künstlernamen Fernande Olivier zu. 1904 lernte sie Picasso im Atelierhaus Bateau-Lavoir kennen, wurde sein Modell und seine erste feste Lebensgefährtin. Sie inspirierte ihn in seiner kubistischen Periode und bildete sie häufig ab. Zwischen 1907 und 1909 entstanden seine kubistischen Skulpturen von weiblichen Büsten - eine von  ihnen ist die Skulptur Tête de femme (Kopf einer Frau). Insgesamt schuf er über 50 Portraits mit ihr.

ihnen ist die Skulptur Tête de femme (Kopf einer Frau). Insgesamt schuf er über 50 Portraits mit ihr.

1909 verließ Fernande, die einen regen Briefwechsel u.a. mit Gertrude Stein, Alice Toklas und Guillaume Apollinaire, mit dem ihr ein Verhältnis nachgesagt wird, führte, Picasso und und arbeitete danach zunächst weiter als Aktmodel, lebte eine Weile mit einem Schauspieler namens Roger Karl zusammen, danach in Armut alleine. Zwanzig Jahre nach dem Ende ihrer Beziehung zu Picasso schrieb sie Erinnerungen an die Zeit mit ihm unter dem Titel Picasso et ses amis (dt. Picasso und seine Freunde), die gegen den Willen Picassos in der belgischen Tageszeitung Le Soir in Fortsetzungen veröffentlicht wurden. Erst einer seiner Anwälte erreichte, das die Publikation nach sechs Artikeln gestoppt wurde. Immerhin trag das Honorar, das ihr Le Soir zahlte, dazu bei, ihre bescheidenen Lebensverhältnisse wesentlich zu verbessern. Bis 1956 war sie völlig in Vergessenheit geraten, war fast taub und litt an Arthritis. Gegen eine kleine Pension mußte sie Picasso versprechen, nichts Weitere über ihre Beziehung an die Öffentlichkeit gelangen zu lassen, solange einer der beiden noch am Leben sei.

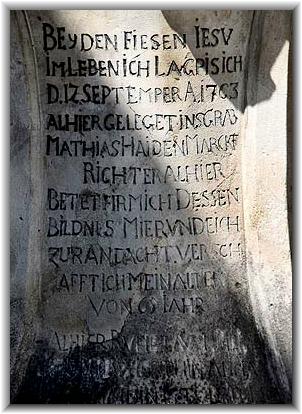

- geb. 31.1.1699 in Hainburg an der Donau (Niederösterreich

- gest. 12.9.1763 in Rohrau an der Donau (Niederösterreich

Österreichischer Stellmacher; Vater Josephs und Michael Haydns; nach einer Ausbildung zum Stellmacher ging er 1717 auf die seinerzeit für Gesellen obligatorische “Walz”. Während dieser zehn Jahre währenden Wanderjahre durchwanderte er Österreich und Deutschland, kam u.a. nach Frankfurt und Main und war 1722 sogar in Hamburg. Nach seiner Rückkehr in die Heimat im Jahre 1727 war hatte er das Ziel der Reise erreicht, er konnte sich jetzt Stellmachermeister nennen, trat in die Zunft der Stellmacher in Hainburg ein, baute für sich und seine künftige Frau Maria, née Koller, sein Haus allerdings im nahe gelegenen Rohau, wo er von 1741 bis 1761 als ein sogenannter Marktrichter dem Bürgermeister von Rohrau zugeordnet war. Bis zu ihrer Heirat hatte die 21-jährige Maria im Schloß der Grafen von Harrach als Hilfsköchin gearbeitet. Das Paar hatte zwölf Kinder, von denen sechs bereits im Säuglingsalter starb. Sie selbst starb am 22.2.1754 im Alter von 47 Jahren. Mathias heiratete im Folgejahr erneut. Aus der Ehe mit der Maria Anna, née Seeder, gingen fünf Kinder hervor, von denen keines das Erwachsenenalter erreichten.

Obwohl die Eltern viel sangen - insbesondere Mathias die Volksmusik liebte und Harfe spielen konnte -, verfügten sie über keinerlei musikalische Bildung, konnten also auch keine Noten lesen. Dennoch erkannten sie sehr früh die besondere Begabung ihres ältesten Sohnes Joseph und förderten diese nach Kräften. Insofern nahmen sie den Vorschlag des Lehrers und Chorleiters Frankh, einer ihrer Verwandten, an, und schickten ihn zu einer musikalischen Ausbildung in dessen Haus in Hainburg

Rohrau (Niederösterreich), an der Pfarrkirche St. Vitus

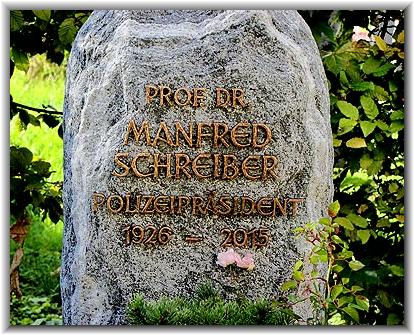

- geb. 3.4.1926 in Hof (Saale)

- gest. 6.5.2015

Deutscher Polizeibeamter; war nach dem Notabitur im Jahre 1943 beim sog. Reichsarbeitsdienst und anschließend .als Flakhelfer eingesetzt und später im Fronteinsatz so schwer verletzt, daß er noch während seines Studiums Rechtswissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München, das er nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1947 begonnen hatte, auf einen Rollstuhl angewiesen war. Schreiber, der 1948 sein erstes Staatsexamen ablegte, vertrat nach dem Krieg als erster AStA-Vorsitzender der Universität die Interessen der Studenten. 1952 kam er in das Sicherheitsreferat der Regierung von Oberbayern, von wo aus er 1956 zur Bereitschaftspolizei nach München versetzt und dort für die Ausbildung zuständig wurde. Ab 1960 war er Direktor der Münchner Kriminalpolizei und wurde mit den sog. "Schwabinger Krawallen" im Sommer 1962 konfrontiert. 1963 erfolgte seine Ernennung zum Polizeipräsidenten der bayrischen Landeshauptstadt. Aus den Erfahrungen der Jugendkrawalle in Schwabing heraus ließ Schreiber die von dem Polizeipsychologe Georg Sieber bereits vor dem Krieg entwickelte sog Münchner Linie, die eine Eskalation, wie sie oftmals bei Massenprotesten durch das massive Auftreten der Polizei hervorgerufen wird, vermeiden soll, anwenden. Geleistet wurde dies durch ein gelassenes Auftreten und taktisch-psychologisches Verhalten der verteilt plazierten Polizeibeamten. Zur Schulung der Beamten vor Ort setzte Schreiber erstmals Polizeipsychologen ein. Außerden fiel in seine Amtszeit die Verstaatlichung der Münchner Stadtpolizei (1975). Drei spektakuläre Ereignisse prägten seine Ära als Polizeipräsident: 1971 in der Prinzregentenstraße der erste Banküberfall mit Geiselnahme in der Bundesrepublik, wobei bei einem Schußwechsel der Polizei und der Geiselnehmer Dimitri Todorovs und Hans Georg Rammelmayr sowie eine 19-jährige Geisel getötet wurden, 1972 die Geiselnahme während der XX. Olympische Sommerspiele, bei denen palästinensische Terroristen der Palestine Liberation Organisation (PLO) 11 israelische Athleten in Geiselhaft nahmen und ermordeten, 1980 das sog. Wiesn-Attentat, bei dem auf dem Oktoberfest in München 13 Menschen getötet wurden, 211 verletzt, 68 davon schwer.

1984 holte ihn der damaligen Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann (CDU) in sein Ministerium nach Bonn, der der damaligen Hauptstadt der Bundesrepublik. 1988 kehrte Manfred Schreiber nach München zurück, wo er als Honorarprofessor Kriminologie und Kriminalistik lehrte.

München, Nordfriedhof

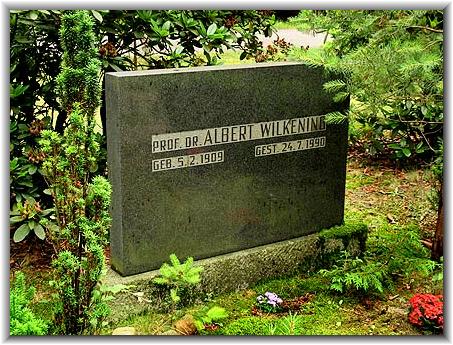

- geb. 5.2.1909 in Wittenberg

- gest. 24.7.1990 in Stahnsdorf (Ldkrs. Potsdam-Mittelmark)

Deutscher Hochschullehrer; Direktor der DEFA; Sohn eines Apothekers; wuchs in Heidelberg auf; und studierte Ingenieurs- und Rechtswissenschaften an der Technischen Hochschule München, schloß das Studium 1932 als Diplomingenieur für Elektrotechnik ab und wurde 1934 in Heidelberg promoviert.

Stahnsdorf, Südwest-Friedhof

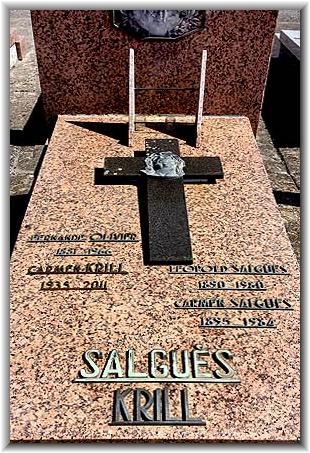

Cognac OT Châteaubernard (Dép. Charente) Cimetière du Breuil

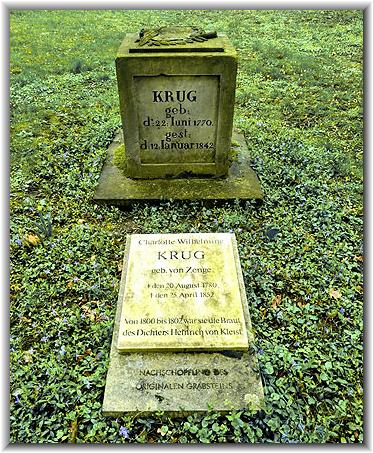

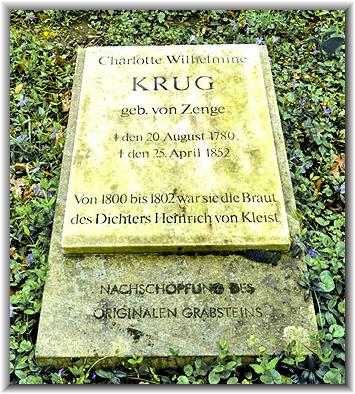

Charlotte Wilhelmine von Zenge verh. Klug

- geb. 20.8.1780 in Berlin

- gest. 25.4.1852 in Leipzig

Tochter des Generalmajors und seit 1779 Standortkommandanten von Frankfurt an der Oder August Wilhelm Hartmann von Zenge und dessen Gemahlin Charlotte Margerete, née von Wulffen; besuchte das weltliche Stift für adlige Fräulein im Lindower Kloster bei Neuruppin. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Haus ihrer Familie im Nonnenviertel 543 wohnten die fünf verwaisten Kinder aus der ersten und zweiten Ehe des 1788 verstorbenen Majors Joachim Friedrich von Kleist (*1728), denen ihre Tante Auguste Helene von Massow den Haushalt führte. Zwischen den Kindern beider Familie fand ein reger gesellschaftliche Verkehr statt. 1800 hielt Heinrich von Kleist um Wilhelmines Hand an. Nach anfänglichem Zögern willigte Wilhelmine ein, und so es kam im Frühsommer 1800 zur sogenannten ”inoffiziellen Verlobung“ mit der Bedingung, Kleist habe sich vor der Heirat um ein Amt zu bemühen, damit er eine Familie ernähren könne. Kleist sah sich dazu allerdings außerstande; außerdem wuchs in ihm der Wunsch, Dichter zu werden. Er löste sein Verlöbnis mit Wilhelmine, die seinen Plänen nicht folgen wollte, 1802 auf.

Zu den Gästen im Hause Zenge zählte auch der 1801 an die Viadrina berufene außerordentliche Professor für Philosophie und Theologie Wilhelm Traugott Krug. Dieser fand Gefallen an Wilhelmine “wegen ihrer sanften Gemütsart“. Wilhelmine schilderte Krug daraufhin in ihrem Brief vom 16.6.1803 ihr Verhältnis zu Kleist. Sie schrieb ihm, ”daß der Entfernte nur noch als ein erhabenes Mittel, wodurch der gütige Schöpfer meine Veredlung bewirken wollte, in meinem Herzen tront.“ und gestand Krug ihre Liebe. So fand Weihnachten 1803 die Verlobung zwischen Krug und Zenge statt, und am 8.1.1804 heiratete das Paar in der Frankfurter Marienkirche.

Leipzig, Alter Johannisfriedhof

Omnibus salutem!