- geb. 12.3.1715

- gest. 12.4.1787 in Potsdam

Königlicher Hofgärtner, legte u.a. zusammen mit Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff nach dem Kauf durch Friedrich Wilhelm I. das Gelände südlich des Schloßparks in Rheinsberg an. Dabei war das wesentliche, auch heute noch sichtbare Merkmal die klare, für die Gärten des Barocks typische Gliederung.

Potsdam, Bornstedter Friedhof

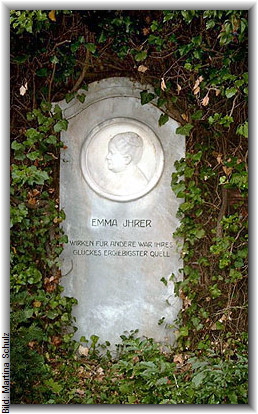

- geb. 3.1.1857 in Glatz

- gest. 8.1.1911 in Berlin

Deutsche Frauenrechtlerin; Führerin der deutschen Arbeiterbewegung; gründete 1885 in Berlin den Verein zur Vertretung von Interessen der Arbeiterinnen und nach dessen Auflösung ähnliche Vereine. 1890 schuf sie die erste politische und gewerkschaftliche Frauenzeitung Die Arbeiterin, die die Vorläuferin der später von Clara Zetkin herausgegebenen Zeitschrift Gleichheit war. Ab 1891 war sie Mitglied der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands und Vorsitzende des Verbandes der Blumen- und Blätterarbeiterinnen, den sie begründet hatte.

Inschrift: Wirken für Andere war ihres Glückes ergiebigster Quell.

Berlin, Zentralfriedhof Friedrichsfelde

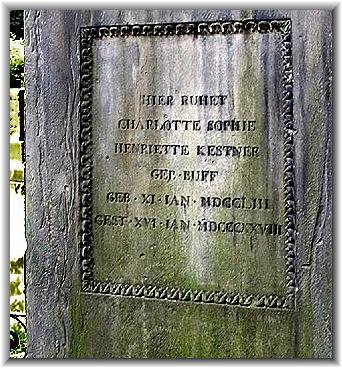

Charlotte Sophia Henriette Buff

- geb. 11.1.1753 in Wetzlar

- gest. 16.1.1828 in Hannover

Zweites von sechzehn Kindern (von denen 12 überlebten, sieben Söhne, fünf Töchter) des Wetzlarer Kastnereiverwalters und Deutsch-Ordens-Amtmanns Heinrich Adam Buff und der 20 Jahre jüngere Magdalene Ernestine née Feyler. Da die Mutter früh verstorben war (†1771), führte Lotte den väterlichen Haushalt und versorgte ihre neun jüngeren Geschwister (“Welch eine Wonne das für meine Seele ist, sie in dem Kreise der lieben, muntern Kinder, ihrer acht Geschwister, zu sehen!“, schrieb er später im Werther). Der junge, 23 Jahre alte J.W.Goethe, der im Mai 1772 nach Wetzlar kam, um am dortigen Reichskammergericht als Praktikant tätig zu werden, lernte Charlotte Buff am 9. Juni 1772 anläßlich einer Tanzveranstaltung im Naussauischen Jagdhaus in Volpertshausen kennen: Die in Wetzlar lebende Schwester seiner Großmutter, Susanne Maria Cornelia née Lindheimer, hatte ihn in ihrer Kutsche, in der auch Charlotte mitfuhr, zu dem südlich von Wetzlar liegenden Dorf mitgenommen, wohin sie junge Leute eingeladen hatte. Auf der Tanzveranstaltung verliebte er sich heftig in Charlotte, seine Liebe fand jedoch keine Gegenliebe, da diese bereits dem Juristen Johann Christian Kestner (*1741, †1800) versprochen war, mit dem Goethe befreundet war und den sie 1773 heiratete und mit dem sie später 12 Kinder hatte, u.a. den späteren Diplomat und Kunstforscher Georg August. Diese

in Volpertshausen kennen: Die in Wetzlar lebende Schwester seiner Großmutter, Susanne Maria Cornelia née Lindheimer, hatte ihn in ihrer Kutsche, in der auch Charlotte mitfuhr, zu dem südlich von Wetzlar liegenden Dorf mitgenommen, wohin sie junge Leute eingeladen hatte. Auf der Tanzveranstaltung verliebte er sich heftig in Charlotte, seine Liebe fand jedoch keine Gegenliebe, da diese bereits dem Juristen Johann Christian Kestner (*1741, †1800) versprochen war, mit dem Goethe befreundet war und den sie 1773 heiratete und mit dem sie später 12 Kinder hatte, u.a. den späteren Diplomat und Kunstforscher Georg August. Diese Begebenheit und der tragische Tod von Karl Wilhelm Jerusalem, den er bereits aus seiner Leipziger Zeit kannte und der sich aus unglücklicher Liebe das Leben nahm, inspirierten Goethe zu seinem Roman Die Leiden des jungen Werthers, den er 1774 veröffentlichte und in dem Charlotte das Vorbild der Lotte und Jerusalem des Werthers ist.

Begebenheit und der tragische Tod von Karl Wilhelm Jerusalem, den er bereits aus seiner Leipziger Zeit kannte und der sich aus unglücklicher Liebe das Leben nahm, inspirierten Goethe zu seinem Roman Die Leiden des jungen Werthers, den er 1774 veröffentlichte und in dem Charlotte das Vorbild der Lotte und Jerusalem des Werthers ist.

Sog. Lottehaus in Wetzlar

Ein spätes Wiedersehen der Beiden im Jahre 1816 in Weimar, wohin Charlotte für einige Wochen zu ihrer dorthin verheirateten jüngsten Schwester reiste, verlief höflich-kühl, wie es auch in Thomas Manns Roman Lotte in Weimar (1939), in dem sie die Hauptgestalt ist, beschrieben wird.

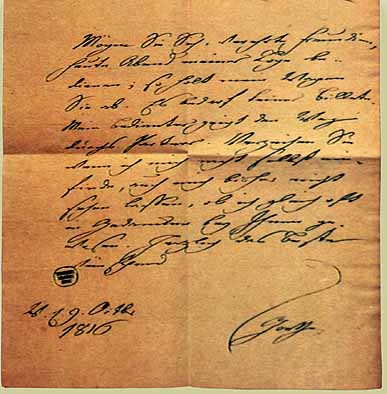

Brief Goethes an Charlotte Kestner vom 9.10.1816 anläßlich ihres Besuchs in Weimar

|

Mögen Sie sich, verehrte Freundin, heute abend meiner Loge bedienen, so holt mein Wagen Sie ab. Es bedarf keiner Billette. Mein Bedienter zeigt den Weg durchs Parterre. Verzeihen Sie, wenn ich mich nicht selbst einfinde, auch mich bisher nicht habe selbst sehen lassen, ob ich gleich oft in Gedanken bei Ihnen gewesen. Herzlich das Beste wünschend. (Besitz: Universitätsbibliothek Leipzig).

|

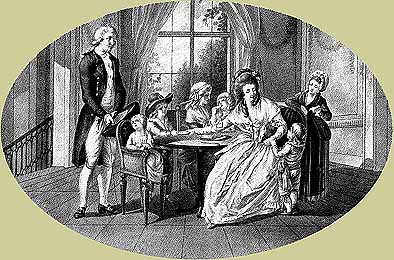

Werther und Lotte im Kreise ihrer Geschwister

Hannover, Ehemaliger Gartenfriedhof

pinxit (r) Wilhelm Hensel

pinxit (r) Wilhelm Hensel

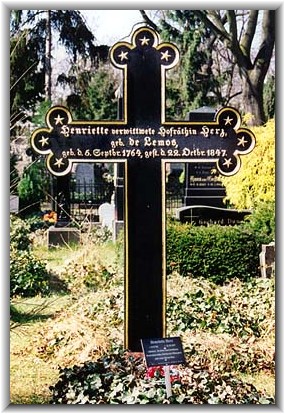

- geb. 5.9.1764 in Berlin

- gest. 22.10.1847 in Berlin

Tochter eines Arztes portugiesischer Herkunft; verheiratet mit dem Arzt und  Philosophen Marcus Herz (*1747, †1803); sie unterhielt enge Freundschaft zu Friedrich Schleiermacher. In Berlin führte sie einen Salon, der Treffpunkt vieler Persönlichkeiten aus der Politkik, der Bildenden Kunst und aus dem Kreis der Frühromantiker war; bei ihr trafen sich u.a. aber auch die Brüder Alexander und Wilhelm von Humboldt, Johann Gottlieb Fichte, Friedrich v. Gentz, Johann Gottfried Schadow Jean Paul, Rahel Levin, der späteren Varnhagen) und Ludwig Börne. Friedrich Schlegel begegnete hier Dorothea Veit, der ältesten Tochter des Philosophen Moses Mendelssohn, die später seine Frau wurde. Nach dem Tode ihres Gatten mußte sie aus finanziellen Gründen ihren Salon zunächst einschränken und schließlich aufgeben; sie schloß sich daraufhin anderen Kreisen an, u.a. demjenigen um Rahel

Philosophen Marcus Herz (*1747, †1803); sie unterhielt enge Freundschaft zu Friedrich Schleiermacher. In Berlin führte sie einen Salon, der Treffpunkt vieler Persönlichkeiten aus der Politkik, der Bildenden Kunst und aus dem Kreis der Frühromantiker war; bei ihr trafen sich u.a. aber auch die Brüder Alexander und Wilhelm von Humboldt, Johann Gottlieb Fichte, Friedrich v. Gentz, Johann Gottfried Schadow Jean Paul, Rahel Levin, der späteren Varnhagen) und Ludwig Börne. Friedrich Schlegel begegnete hier Dorothea Veit, der ältesten Tochter des Philosophen Moses Mendelssohn, die später seine Frau wurde. Nach dem Tode ihres Gatten mußte sie aus finanziellen Gründen ihren Salon zunächst einschränken und schließlich aufgeben; sie schloß sich daraufhin anderen Kreisen an, u.a. demjenigen um Rahel  Varnhagen. 1817 trat sie vom jüdischen zum protestantischen Glauben über. Obwohl sie auch schrieb, war sie als Schriftstellerin ohne größere Bedeutung.

Varnhagen. 1817 trat sie vom jüdischen zum protestantischen Glauben über. Obwohl sie auch schrieb, war sie als Schriftstellerin ohne größere Bedeutung.

Musikabend: links Henriette Herz, am Klavier Abraham Mendelssohn, Vater von Fanny Hensel und Felix Mendelssohn Bartholdy (pinxit: Johann Gottfried Schadow)

Berlin, Friedhof II der Jerusalems- und Neuen Kirchengemeinde

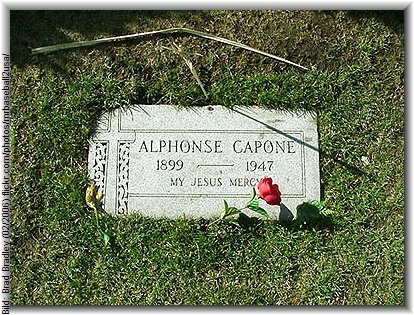

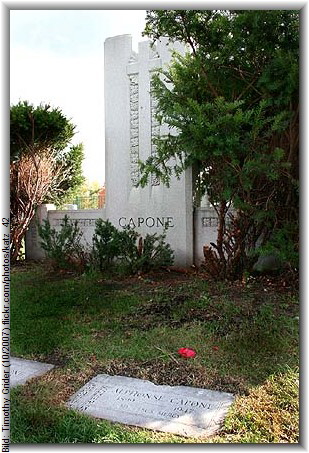

- geb. 17.1.1899 in Brooklyn (NY)

- gest. 25.1.1947 in Miami

US-amerikanischer Gangster; Sohn eines neapolitanischen Friseurs; nachdem der US-Kongreß am 28.10.1919 trotz des Vetos des Präsidenten Woodrow Wilson einen Verfassungszusatz verabschiedet hatte, der die Herstellung, die Einfuhr und den Vertrieb alkoholischer Getränke untersagte (Prohibition) fügten irische und italienischen Gangs der Prostitution und dem Glücksspiel das einträgliche Geschäft der Herstellung und Verbreitung illegalen Alkohols hinzu, wobei sie Chicago zunächst in Interessenssphären aufteilten; 1924 brach jedoch zwischen den beiden Gruppen ein offener Krieg aus, als sich Johnny Torrio und Capone, die von dem Iren O'Bannion für 500.000 Dollar eine Schnapsbrennerei gekauft hatten, die kurz darauf von der Polizei gestürmt und beschlagnahmt wurde, übertölpelt fühlten. In diesem Gangsterkrieg hatte Capone zeitweise eine Privatarmee von tausend Mann befehligt, die Chicago terrorisierten. Hunderte von Morde gingen auf sein Konto. Die Massenexekution am 14.2.1929, dem Valentinstag (St. Valentine's Day Massacre), als Schlag gegen die irische Konkurrenz konnte die Justiz nicht mehr ignorieren. Capone wurde angeklagt, aber lediglich wegen Steuerhinterziehung zu elf Jahren Gefängnis verurteilt, da ihm die Morde und andere Verbrechen nicht bewiesen werden konnten. Er saß zunächst im Bundesgefängnis von Atlanta ein, wurde jedoch wegen strikterer Haftbedingungen 1934 auf die Zuchthausinsel Alcatraz im Hafen von San Francisco überführt und schließlich als haftunfähig (Syphilis) im Januar 1939 entlassen. Die Narbe, der Capone seinen Spitznamen Scarface verdankte, hatte er sich bei einer Messerstecherei in Brooklyn zugezogen. Capones Leben hat als Archetyps eines Gangsters Anregung zu manchem Film und Buch gegeben: Howard Hughes Scarface (1932), Dashiell Hammetts Bluternte oder Der gläserne Schlüssel. Capone, der aus Angst vor Rache zunächst auf dem Mount Olivet Cemetery anonym beigesetzt worden war, ruht jetzt auf dem angegeben Friedhof.

Chicago-Hillside, Mount Carmel Cemetery

Chicago, Mount Olivet Cemetery

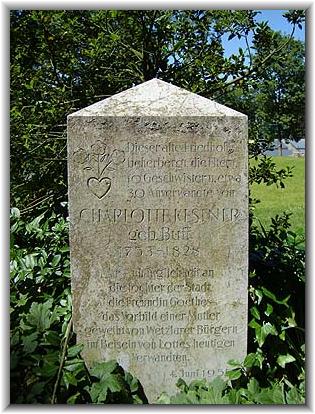

Gedenkstein auf dem Alten Friedhof von Wetzlar

Die Inschrift lautet:

Dieser alte Friedhof beherbergt die Eltern, 10 Geschwister u. etwa 30 Anverwandte von Charlotte Kestner, geb. Buff 1753-1828.

Auf dem unteren Teil des Steins: Aus Anhänglichkeit an die Tochter der Stadt, die Freundin Goethes, das Vorbild einer Mutter, geweiht von Wetzlarer Bürgern im Beisein von Lottes heutigen Verwandte. 5. Juni 1955

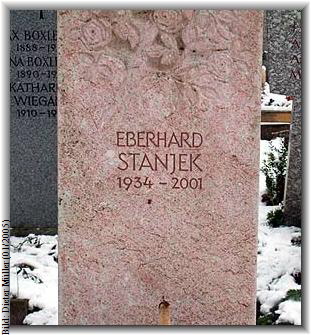

- geb. 20.9.1934 in Berlin

- gest. 8.7.2001 in München

Deutscher Sportjournalist; arbeitete seit Anfang der 1960 Jahre beim Bayrischen Rundfunk (BR), hat ab 1970 oft die ARD-Sportschau moderiert und übernahm 1977 die Sportredaktion des Bayerischen Rundfunks (BR). Spektakulär war seine Weigerung, die Kommentierung des Spiels zwischen Deutschland und Österreich während der Fußballweltmeisterschaft 1982 fortzusetzen, als beide Mannschaften den Ball nur noch in den eigenen Reihen hielten, um den Spielstand von 0:1 zu erhalten, weil dadurch ein Weiterkommen in der Meisterschaft für beide Mannschaften möglich war.

München, Westfriedhof

- geb. 4.7.1852 in Oßkarten / Oszkarten (Krs. Heydekrug, Ostpreußen, heute Ožkarciai, Lirauen)

- gest. 4.7.1936 in Bad Köstritz

Deutscher Gartenbauer; ältester Sohn eines Gutsbesitzers; besuchte das Gymnasium in Memel (heute: Klaipeda, Litauen), studierte Landwirtschaft in Königsberg (heute Kaliningrad, Oblast Kaliningrad), Berlin und Tübingen und promovierte 1878 an der Universität Tübingen zum Dr. phil.; anschließend trat er seine erste Stelle als Lehrer an der landwirtschaftlichen Schule Brandis bei Leipzig an und avancierte bereits im zweiten Semester zu deren Leiter. 1881 gründete er in Ronneberg (Ostpreußen, heute Ronino, Polen) eine private landwirtschaftliche Lehranstalt, die er aber 1886 nach Köstritz verlegte. Wegen des großen Erfolgs des Instituts errichtete er bereits Ende desselben Jahres eine “Obst- und Gartenbauschule“, Kernzelle der späteren “Höheren Gartenbau-Schule“ in Thüringen. 1898 wurden erste Techniker-Kurse für die Gärtnerausbildung angeboten; diese wurde 1901 von zwei auf drei Semester erweitert. Der Erfolg war so groß, daß Settegast 1903 und 1905 zwei große Anstaltgebäude mit Nebenanlagen errichten ließ. Ab 1904 wurden bis 1906 stufenweise ein drittes und viertes und schließlich ein fünftes Semester eingeführt. Damit war von die Settegast gegründete Bildungseinrichtung anderen Lehr- und Forschungsanstalten faktisch gleichgestellt, schließlich 1910 zur “Höheren Gärtner-Lehranstalt" erhoben und die Prüfungen als staatliches Abschlußexamen anerkannt.

1910 erschien sein Werk Illustriertes Handbuch des Gartenbaus, in dem er theoretisch vermittelte, was in praxi an der Bildungseinrichtung in Köstritz unterrichtet und geübt wurde.

1923 ging das privat geleitete ”Institut Settegast" mit der ”Höheren Gärtner-Lehranstalt" infolge der schweren wirtschaftlichen Probleme in der Zeit nach dem Ende des Ersten Weltkrieges in das Eigentum der Gemeinde Köstritz über. 1927 zog sich Hans Settegast in den Ruhestand zurück. 1934 wurde die Lehranstalt von der ”Landbauernschaft Thüringens" übernommen und damit erstmalig zu einer staatliche Ausbildungsstätte. Nachdem die Ausbildungstätigkeit kriegsbedingt eingestellt werden mußte, wurde die Lehranstalt 1945 geschlossen.

Bad Köstritz (Thüringen), Friedhof

- geb. 25.5.1944 in Berlin

- gest. 17.12.1987 in Stara Sagora (Bulgarien)

Deutscher Tierpräparator; Agent; verließ nach dem Abitur und einer Ausbildung zum Tierpräparator im Alter von 22 Jahren West-Berlin und ging nach Ost-Berlin, wo er von der Stasi, dem Ministerium für Staatssicherheit (MfS) der Deutsche Demokratische Republik (DDR) mit dem Ziel angeheuert, ihn als Auslandsagent in West-Berlin einzusetzen. Dort erhielt er eine Anstellung als Lagerverwalter auf dem Flughafen Berlin-Tempelhof, auf dem auch Spezialeinheiten der US-Luftstreitkräfte stationiert waren. Die Stasi verlor jedoch schnell das Interesse an Ohnesorge, da sich der Inhalt seiner Berichte als wenig ergiebig herausstellte und und wohl auch teils erfunden war. Als Ohnesorge sich nach einer neuen Tätigkeit umschaute und sich erfolglos dem britischen Geheimdienst andiente, fiel er dem West-Berliner Polizisten und inoffiziellen Mitarbeiter der Stasi Karl-Heinz Kurras auf, der 1965 in die Abteilung I für Staatsschutz der Kriminalpolizei in West-Berlin versetzt worden war, und 1967 den Studenten Benno Ohnesorg erschoß. Kurras meldete ihn dem Verfassungsschutz; Ohnesorge lebte in der Folge von Sozialhilfe und Gelegenheitsjobs. Anfang der 1980er Jahre heuerte er beim US-amerikanischen Geheimdienst CIA an, wurde in den Vereinigten Staaten ausgebildet und anschließend in Europa eingesetzt. 1984 wurde er in der Volksrepublik Bulgarien als Spion der CIA - vermutlich auf einen Wink Kurras hin - verhaftet und in einem geheimen Militärprozeß im April 1985 zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt und in Stara Sagora eingekerkert, wo er sich 1987 mit einem brennbaren Reinigungsmittel übergoß und zwei Tage später an den Folgen der schweren Verbrennungen starb.

Lüneburg, Zentralfriedhof

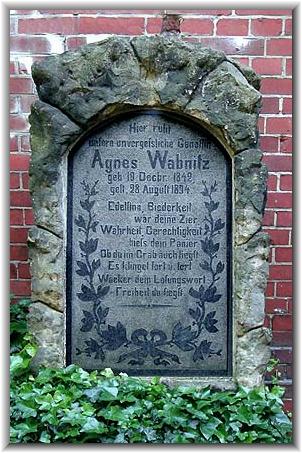

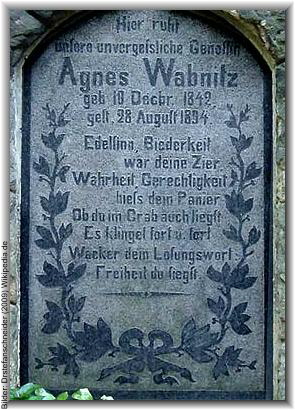

- geb. 10.12.1841 in Gleiwitz (Oberschlesien, heute Gliwice, Polen)

- gest. 28.8.1894 in Berlin

Deutsche Frauenrechtlerin; wuchs als Tochter eines Gastwirts in bescheidenen, aber bürgerlichen Verhältnissen auf. Als die Familie ihren Ernährer durch Tod verlor und in wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet, arbeitete sie einige Jahre lang als Gouvernante auf Adelsgütern in Kongreßpolen, bevor sie Anfang der 1870er Jahre nach Berlin zog, wo sie als Näherin in Heimarbeit für einen Konfektionshersteller arbeitet. Da in Preußen Frauen keine Parteien oder politische Vereine gründen durften und sogar eine Mitgliedschaft in politischen Vereinen verboten war, konnte sie nicht Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) werden. So wurde Wabnitz, die 1885 mit anderen Heimarbeiterinnen den Berliner Mantelnäherinnenverein gegründet hatte, zu einer wandernden Agitatorin, trat als Rednerin auf, und setzte sich für das Wahlrecht der Frau und die Verbesserung deren sozialen Lage und für die führenden Sozialdemokraten, die aufgrund des von Otto von Bismarck initiierten und 1878 in Kraft getretenen Sozialistengesetzes aus Berlin ausgewiesen wurden, ein. Es währte nicht lange, bis die “Wanderrednerin” unter Polizeiaufsicht gestellt und in der Folge mehrmals wegen Gottesbeleidigung der Kirche und Majestätsbeleidigung angeklagt, 1892 zu zehn Monaten Gefängnis verurteilt und inhaftiert wurde. Im Gefängnis verweigerte sie jegliche Nahrungsaufnahme, wurde zunächst zwangsernährt und dann mit dem Ziel, ihrer Geisteszustand zu überprüfen, um sie ggf. zu entmündigen, in ein Irrenhaus verbracht. Nach zwei Jahren jedoch, am 28.8.1894, sollte Agnes Wabnitz die Haft schließlich antreten und in das Berliner Frauengefängnis Barnimstraße eingeliefert werden; zwei Tage vor diesem Termin nahm sie sich auf dem Friedhof der Märzgefallenen in Friedrichshain mittels Gifts das Leben. Bereits gegenüber ihrer Mutter hatte sie geschworen: “Lieber eines Hungertodts zu sterben als jemals Gefängnißkost (sic) zu essen“.

Ihr Tod rief in der Bevölkerung ein großes Echo hervor; mehr als 40.000 Menschen kamen zu ihrem Begräbnis, und 630 Kränze wurden auf ihrem Grab niedergelegt,. Das offizielle Organ der SPD, der Vorwärts, widmete ihr den folgenden Nachruf: “Ein willensstarkes, charakterfestes Weib, der Sache der Arbeiter bis zum letzten Athemzuge treu, ist sie freiwillig in den Tod gegangen. Ihr Geschick hat sich erfüllt. Daß es so kommen mußte, war geschuldet der Verkettung der Verhältnisse und ihrer Individualität, die einen krankhaften Zug aufwies, der sich bis zur hochgradigen Neurasthenie gesteigert hatte. Daß aber eine solche Frau, bei der schon seit Jahren solche pathologische Merkmale zu Tage traten, mit zehn Monaten bestraft werden mußte, kennzeichnet den Geist unserer Rechtssprechung“.

Berlin-Pankow OT Prenzlauer Berg, Friedhofspark Pappelallee

Hinweis: Die Angabe ihres Geburtsjahres mit 1842 auf ihrem Grabstein ist nicht korrekt..

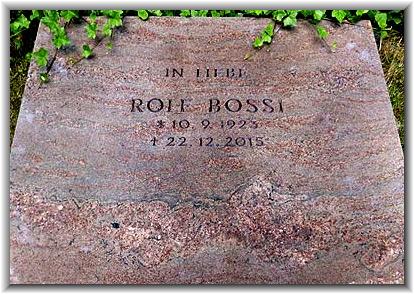

- geb. 10.9.1923 pn Karlsruhe

- gest. 22.12.2015

Deutscher Rechtsanwalt und Publizist; Sohn eines Beamten im Innenministerium der Republik Baden; der von den Nazis getötet wurde; nahm nach dem Abitur in München als Offiziersanwärter am Zweiten Weltkrieg teil und wurde an der Ostfront verwundet. Nach seiner Jurastudium erhielt er 1952 die Zulassung als Anwalt und arbeitete in einer auf Strafverteidigung spezialisierten Münchner Anwaltskanzlei.

Bossi, der aufgrund spektakulärer Kriminalfälle, die er übernahm, bekannt wurde, entwickelte sich zu einem der bekanntesten Strafverteidiger der Bundesrepublik; so übernahm er die Verteidigung u.a. 1977 der Schauspielerin Ingrid van Bergen, die ihren Lebensgefährten erschossen hatte, 1967 bzw- 1969 den Kindermörder Jürgen Bartsch, 1971 den Entführer des Aldi-Eigentümers Theo Albrecht. 1976 den Serienmörder Fritz Honka, 1980 den Oetker-Entführer Dieter Zlof, sowie 1991 den Entführer Dieter Degowski aus dem “Gladbecker Geiseldrama”. Schlagzeilen machte er aber auch, weil er sich immer wieder mit der Polizei, aber auch der Staatsanwaltschaft anlegte, indem er sie nicht nur kritisierte, sondern auch beschimpfte; mehrmals wurde er deshalb mit hohen Geldstrafen belegt.

Autobiographie: Hier stehe ich – Späte Bekenntnisse zu Glaube, Wahrheit und Gerechtigkeit.

Düsseldorf, Nordfriedhof

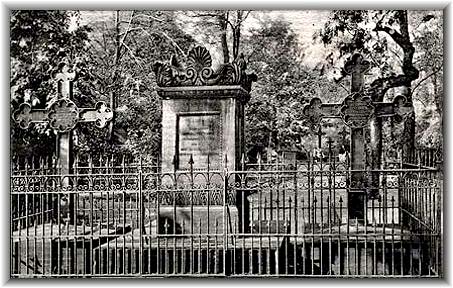

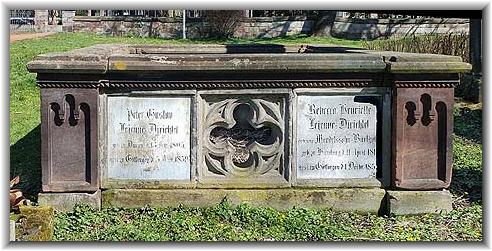

Grabstätte auf einer Postkarte um 1900

Rebecca Henriette Lejeune-Dirichlet née Mendelssohn Bartholdy

- geb. 11.4.1811 in Hamburg

- gest. 1.12.1858 in Göttingen

Deutsche Salonnière; Tochter von Abraham Mendelssohn und dessen Frau Lea, née Salomon, die er 26.12.1804 geheiratet hatte; Schwester ihrer älteren Geschwister Felix Mendelssohn Bartholdy und Fanny Hensel und des jüngeren Paul Mendelssohn-Barrtholdy, der das Bankhaus übernehmen wird; Enkelin des Philosophen Moses Mendelssohn. kam kurz nach ihrer Geburt nach Berlin, wohin ihre Eltern aufgrund der Auswirkungen der durch Napoléon Bonaparte errichteten Kontinentalsperre geflohen war, um von dort aus die Geschäfte weiterzuführen.

Rebecca - liebevoll “Beckchen” genannt - wurde musikalisch erzogen und nahm als Sängerin an den familiären Aufführungen mit der königlichen Kapelle am Hofe Friedrich Wilhelms III. teil, die ihr Bruder Felix leitete. Sie erhielt außerdem eine umfassende Ausbildung. 1816 ließ ihr Vater sie und ihre Geschwister evangelisch taufen, wobei Rebecca den Taufnamen “Henriette” erhielt; sechs Jahre später konvertierten auch die Eltern, womit die Ergänzung des Familiennamens um den Zusatz “Bartholdy” verbunden war. Am 22.5.1832 heiratete sie den Mathematiker Peter Gustav Lejeune Dirichlet.

Nach dem Tod ihrer Eltern und älteren Geschwister zogen die Lejeune Dirichlets 1851 von Berlin nach Göttingen, wo Gustav Lejeune Dirichlet 1855 die Nachfolge von Carl Friedrich Gauß antrat, während Rebecca “die Tradition der musikalischen Gesellschaften ihrer Großtanten, ihrer Mutter und ihrer Schwester fortführte”. An ihren Musikprogrammen in Göttingen wirkten unter anderem Clara Schumann, Johannes Brahms und Joseph Joachim mit. Karl August Varnhagen von Ense, der sich oftmals dort einstellte, beschrieb in seinen Tagebüchern das Haus der Lejeune Dirichlets, den Garten und dessen Pavillon.

Göttingen, Bartholomäus-Friedhof

Omnibus salutem!