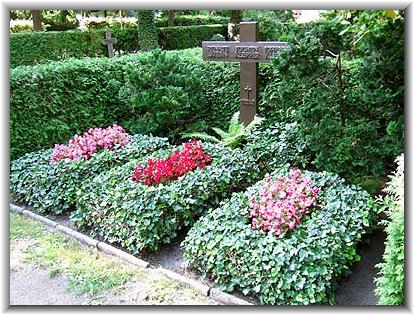

- geb. 22.3.1903 in Beuthen

- gest. 11.12.1942 in Berlin

Deutscher Schriftsteller und Liederdichter; der Sohn eines evangelischen Pfarrers heiratete 1931 die elf Jahre ältere, verwitwete Johanna Stein née Gerstel. Sie stammte aus einer sehr angesehenen Berliner jüdischen Familie und brachte zwei Töchter, Brigitte und Renate, mit in die Ehe. Wegen dieser Ehe wurde er aus der Reichsschrifttumskammer entlassen und quasi mit Berufsverbot belegt. Während es seiner Stieftochter Brigitte gelang, 1939 nach England auswandern, wurde Klepper im Dezember 1940 zur Wehrmacht eingezogen, jedoch im Oktober 1941 wegen ”Wehrunwürdigkeit” wieder aus der Wehrmacht entlassen. Die drohende Deportation seiner Stieftochter und Frau ließ ihn immer wieder bei den Nazi-Dienststellen vorstellig werden; es soll sogar ein Gespräch mit Adolf Eichmann, dem Leiter des ”Judenreferates” im Reichssicherheitshauptamt. gegeben haben. Der angekündigten Deportation der Stieftochter Renate kam die gesamte Familie in der Nacht des 11.12.1942 durch den Freitod zuvor.

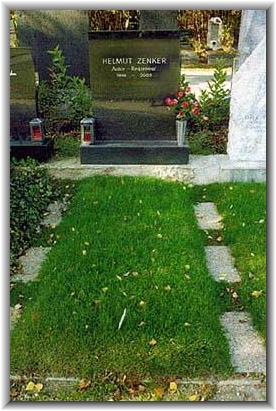

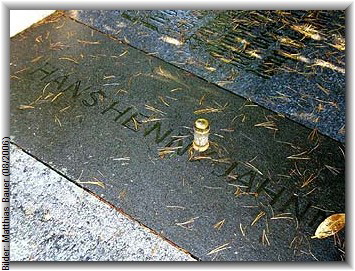

- geb. 11.1.1949 in St. Valentin

- gest. 7.1.2003 in Wien

Österreichischer Schriftsteller und Drehbuchautor; nach einer Ausbildung an der Pädogogischen Akademie arbeitete er zunächst als Haupt- und Hilfsschullehrer, nahm danach verschiedene Tätigkeiten auf. Als aktives KPÖ-Mitglied gründete er 1969 zusammen mit Peter Henisch die Literaturzeitschrift Wespennest. Seit 1973 arbeitete er als freier Schriftsteller und verfaßte 1974 die erste Geschichte um den Wiener Polizeimajor Adolf Kottan. Als diese Geschichte nicht veröffentlich wurde, arbeitete er sie zu einem Hörspiel um, das der Südwestfunk (SWF) 1975 produzierte. Ab 1976 kamen die Geschichten schließlich als Produktion des ORF in das Fernsehen Österreichs und der Bundesrepublik Deutschland. Heute sind die teilweise skurrilen Geschichten in breitesten Wiener Idiom Kult.

Auszeichnungen u.a.: Theodor-Körner-Preis (1974).

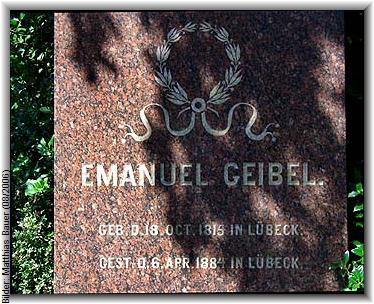

- geb. 17.10.1815 in Lübeck

- gest. 6.4.1884 in Lübeck

Deutscher Lyriker; gilt als der Lyriker der deutschen Einigungsbestrebungen unter preußischer Führung; war von 1852 bis 1868 Haupt des Münchner Dichterkreises. Seine Lyrik (zum Teil zum Volksgut geworden wie z.B. Der Mai ist gekommen) weist ihn formal als virtuosen Epigonen des Klassizismus aus. Verdienstvoll gelten seine Arbeiten als als Übersetzer französischer, spanischer, griechischer und lateinischer Lyrik.

Die beiden Engel

O kennst du, Herz, die beiden Schwesterengel,

Herabgestiegen aus dem Himmelreich:

Still segnend Freundschaft mit dem Lilienstengel

Entzündend Liebe mit dem Rosenzweig?

Schwarzlockig ist die Liebe, feurig glühend,

Schön wie der Lenz, der hastig sprossen will;

Die Freundschaft blond, in sanften Farben blühend,

Und wie die Sommernacht so mild und still;

Die Lieb’ ein brausend Meer, wo im Gewimmel

Vieltausendfälltig Wog’ an Woge schlägt;

Freundschaft ein tiefer Bergsee, der den Himmel

Klar widerspiegelnd in den Fluten trägt.

Die Liebe bricht herein wie Wetterblitzen,

Die Freundschaft kommt wie dämmernd Mondenlicht

Die Liebe will erwerben und besitzen,

Die Freundschaft opfert, doch sie fordert nicht.

Doch dreimal seelig, dreimal hoch zu preisen,

Das Herz, wo Beide freundlich einkehrt,

Und wo die Glut der Rose nicht dem leisen

Geheimnisvollen Blühn der Lilie wehrt!

- geb. 17.12.1894 in Stellingen (heute zu Hamburg)

- gest. 29.11.1959 in Hamburg

Deutscher Schriftsteller und Orgelbauer; der Sohn eines Schiffbauers emigrierte ein Jahr nach seinem Abitur 1915 als überzeugter Pazifist in das neutrale Norwegen und kehrte erst nach Ende des Ersten Weltkrieges wieder in seine Heimatstadt zurück, bevor er sich mit Freunden in Eckel (Niedersachsen) niederließ. Jahnn baute ca. 100 Orgeln und verfaßte mehrere musikwissenschaftliche Abhandlungen; außerdem betätigte er sich seit 1921 als Musikverleger. Sein schriftstellerisches Werk, zum Teil schwer deutbar, ist heftig umstritten. Aus Protest gegen Zivilisation, Konvention, mechanistisches Denken propagierte Jahnn einen heidnischen Vitalismus und entwarf die Utopie eines neuheidnischen Reiches. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Januar 1933 lebte er überwiegend im Ausland, lebte auf der dänischen Insel Bornholm, kehrte jedoch immer wieder nach Deutschland zurück, war auch Mitglied der Reichschrifttumskammer. 1950 kehrte er endgültig nach Hamburg zurück.

Werke u.a.: Pastor Ephraim Magnus (1919), Perrudja (2 Bde., 1929), Fluß ohne Ufer (3 Tle., 1949-61), Die Nacht aus Blei (1956), Armut, Reichtum, Mensch und Tier (1948).

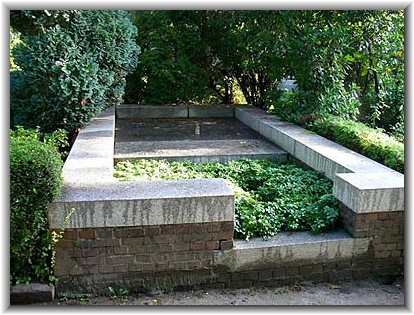

Berlin-Nikolassee, Evangelischer Friedhof

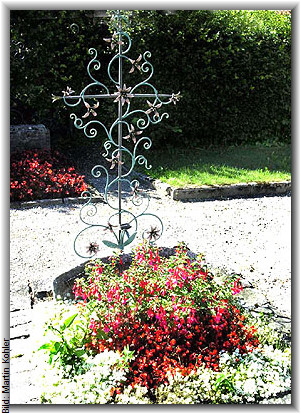

Rottach-Egern, Neuer Friedhof

Wien, Zentralfriedhof

Lübeck, Burgtor-Friedhof

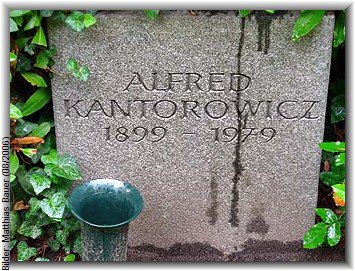

- geb. 12.8.1899 in Berlin

- gest. 27.3.1979 in Hamburg

Deutscher Schriftsteller und Literaturhistoriker; im Überschwang patriotischer Gefühle meldete er sich - wie viele andere Abiturienten vor ihm - 1916 freiwillig zum Kriegsdienst. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges studierte er Rechtswissenschaften an den Universitäten Freiburg i. Breisgau und München. Nach Abschluß seines Studiums begann er für verschiedene linksliberale Blätter in Berlin zu schreiben und abeitete von 1928 bis 1929 als Kulturressorleiter der Vossische Zeitung und für die Ullstein-Presse in Paris. 1931 trat er - unter dem Eindruck des Prozeßes gegen Carl von Ossietzky - der KPD bei und arbeitete im der sich dem Nationalsozialismus entgegenstellenden, legendären Künstlerblock. 1933 emigrierte er nach Paris und wurde dort Mitbegründer des Schutzverbandes deutscher Schriftsteller im Exil. Bei Ausbruch des Spanischen Bürgerkrieges schloß er sich mit zahlreichen anderen deutschen Exilierten aus dem linken Lager im Kampf gegen Franco den Internationalen Brigaden an. 1938 kehrte er nach Paris zurück. Ohne festes Einkommen, sorgte seine erste Frau Friedel für den Lebensunterhalt. Auf Vermittlung Thomas Manns, der seit 1938 in den Vereinigten Staaten lebte, erhielt er vom dortigen Schriftstellerverband Zuwendungen. Aber auch Ernest Hemingway unterstütze Kantorowicz. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges am 1.9.1939 wurden er und seine Frau, wie andere im Exil in Frankreich lebende Deutsche auch, interniert; eine langwierige Internierungszeit, wie sie viele erleiden mußten, blieb ihm allerdings erspart: bereits 1940 gelang es ihm, in die Vereinigten Staaten auszureisen. In New York fand eine Anstellung bei der Columbia Broadcasting Corperation (CBS), bei der er Radioprogramme von Feindsendern abhören und auswerten mußte. 1946 kehrten er und seine Frau nach Europa zurück, in die Sowjetische Besatzungszone, die spätere DDR, wo er ab Juli 1947 die literarische Zeitschrift Ost und West herausgab, die allerdings 1949 wieder eingestellt wurde. An die Humboldt-Universität erhielt er einen Ruf auf den Lehrstuhl für Neueste Deutsche Literatur, wurde später Direktor des Germanistischen Instituts und Fachrichtungsleiter für Germanistik, sowie Leiter des Heinrich-Mann-Archivs bei der Deutschen Akademie der Künste. Mit der brutalen Niederschlagung der Aufstandes vom 17. Juni 1953 begannen sich Zweifel am System zu regen, die sich noch steigerten, als sowjetische Truppen im November 1956 in Ungarn einmarschierten. Schließlich flüchtete er im August 1957 nach West-Berlin. Hier im Westen allerdings warf man ihm vor, nicht nur ein Privilegierter der DDR gewesen zu sein, sondern immer noch den Idealen des Kommunismus anzuhängen, und man fragte sich, warum er es so lange ausgehalten, dem Regime die Treue gehalten habe. Erst ab Anfang der 1970er Jahre kam es nach und nach zur Rehabilitierung Kantorowiczs. Besondere Verdienste erwarb er sich als Herausgeber der Werke Heinrich Manns und als Erforscher der Exilliteratur.

Werke u.a.: Deutsches Tagebuch (2 Bde., 1959-61), Exil in Frankreich (1971), Spanischen Kriegstagebuch (1979).

Auszeichnungen u.a.: Thomas-Dehler-Preis (1969).

Hamburg-Nienstedten, Friedhof

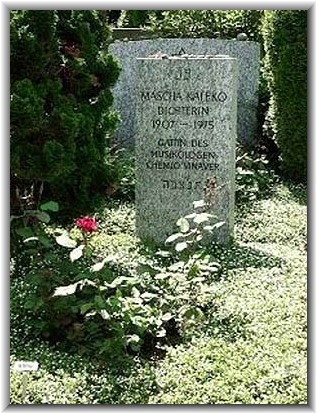

Mascha Kaléko née Golda Malka Aufen

- geb. 7.6.1907 in Schidlow (Österreich-Ungarn, heute Chrzanów, Polen)

- gest. 21.1.1975 in Zürich

Dichterin; 1914, kurz nach Beginn des Ersten Weltkriegs, zog die Mutter mit ihren beiden Töchtern nach Frankfurt am Main. Dort besuchte Mascha mit ihrer Schwester Lea die Volksschule, bevor die Familie 1916 nach Marburg/Lahn übersiedelte und schließlich 1918 nach Berlin, wo sie nach Erlangen der Mittlerer Reife neben ihrer Ausbildung als Lehrling in der "Arbeiterfürsorge der jüdischen Organisationen Deutschlands" Abendkurse an der Universität besuchte. Nachdem ihre Eltern geheiratet hatten (Mascha war unehelich geboren), erhielt sie den Familiennamen ihres Vaters Engel. 1928 heiratete sie ihren ersten Mann, den Philologen und Hebräischlehrer Saul Aron Kaléko. In der Hauptstadt kam sie mit vielen Literaten und der künstlerischen Avangarde in Kontakt wie z.B. Else Lasker-Schüler, Erich Kästner, Kurt Tucholsky, Joachim Ringelnatz und veröffentlichte im Folgejahr erste Gedichte. Schon bald wurden ihre Gedichte regelmäßig in verschiedenen Zeitungen Berlins und anderswo abgedruckt. Schließlich erschien im Januar 1933 im Rowohlt Verlag, der 1919 in Berlin neu gegründet war, Das lyrische Stenogrammheft. Bis 1935 erschienen weitere Werke u.a. Kleines Lesebuch für Große; dann wurde sie mit Berufsverbot belegt. Nach der Scheidung von ihrem Mann verließ sie im September mit ihrem zweiten Ehemann, dem Musikwissenschaftler Chemjo Vinaver und ihrem gemeinsamen Kind Deutschland. In New York veröffentlichte sie ihre Gedichte in der jüdischen, in deutscher Sprache erscheinenden Exilzeitung Aufbau. Da ihr Mann beruflich keinen Erfolg hatte (er sprach kein Englisch), hielt sie ihre Familie mit dem Verfassen von Reklametexten über Wasser und schrieb u.a. Kindergedichte. Nach dem Krieg bekam sie über Alfred Polgar wieder Kontakt zu Ernst Rowohlt. 1958 erschienen in seinem Verlag ihre Verse für Zeitgenossen. Dennoch blieb der große Erfolg zunächst aus, und sie ließ sich die Rechte an ihren Werken zurückübertragen. Als ihr 1960 der Fontane-Preis verliehen werden sollte, lehnte sie diesen ab, weil ein Jurymitglied der SS angehört hatte. Ab 1962 lebte sie in Jerusalem, wo sie in der King-Georges-Street eine Eigentumswohnung besaß. Während einer medizinischen Behandlung, zu der sie in die Schweiz gereist war, starb sie. Mascha Kalékos Lyrik ist geprägt von Charme, Melancholie, politisch-satirische Schärfe und einer sehr pointierten Sprachkunst.

Werke u.a.: Der Papagei, die Mamagei und andere komische Tiere (1961), Verse in Dur und Moll (1967), Das himmelgraue Poesiealbum (1968), Wie's auf dem Mond zugeht, Verse für Kinder und ihre Eltern (1971), Hat alles seine zwei Schattenseiten, Sinn- und Unsinngedichte (1972).

Hamburg, Friedhof Ohlsdorf

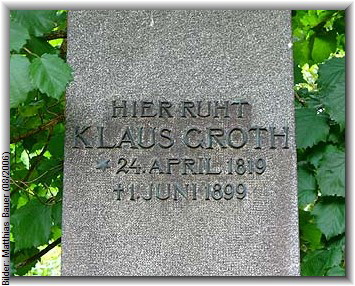

Kiel, Südfriedhof

Zürich, Israelischer Friedhof (Oberer Friesenberg)

- geb. 3.1.1917 in Düsseldorf

- gest. 16.10.1978 in Rottach-Ergern

Deutscher Schriftsteller; der Sohn des Schriftstellers Heinrich Spoerl studierte zunächst Maschinenbau an der Technischen Hochschule Charlottenburg. Ab 1939 arbeitete er u.a. als Dolmetscher, Ingenieur, Filmproduktionsassistent und Mietwagenchauffeur; während des Nazi-Unrechtsregimes unterstützte er die Widerstandskämpferin Libertas Schulze-Boysen (*1913, †1942) in ihrer Arbeit für die Widerstandsgruppe Rote Kapelle. 1949 wandte er sich schließlich der Schriftstellerei zu; Spoerl verfaßte humorvolle, ironische, auch kritische Werke, sowie Ratgeberbücher. Sein bekanntestes Werk Memoiren eines mittelmäßigen Schülers, erschien 1950.

Werke u.a.: Mit dem Auto auf du (1953), Die anderen Leute – von fünfundvierzig bis heute (1967), Unter der Schulbank geschrieben (1970), Ein unbegabter Liebhaber (1972), Pachmayr – Lebenslauf einer Leiche (1973), Mikrowellen-Kochen – Gerätetechnik, Anwendung, Rezepte (1973).

- geb. 24.4.1819 in Heide

- gest. 1.6.1899 in Kiel

Deutscher Schriftsteller: der Sohn eines Müllers wurde mit 14 Jahren zunächst Schreiber beim Kirchspielvogt in Heide, wechselte aber 1837 auf das Lehrerseminar in Tondern, das er aus Geldmangel abbrechen mußte. Auch eine Position als Lehrer an einer Mädchenschule in seinem Heimatort mußte er krankheitshalber aufgeben. Auf Fehmarn verfaßte er in plattdeutscher Sprache die 1852 erscheinenden Gedichtsammlung Quickborn. Von Oktober 1854 bis April 1855 arbeitete er mit Professor Karl Müllenhoff an einer plattdeutschen Grammatik und entsprechenden Orthographieregeln. Während des Winters 1854/55 entstand das Prosawerk Vertelln (Erzählen). Die Bekanntheit, die er durch diese Werke erlangt hatte, führte schließlich zur Ehrendoktorwürde der Philosophische Fakultät der Bonner Friedrich-Wilhelm-Universität und 1866 zum Titel eines Professors für deutsche Sprache und Literatur. In Kiel, wohin er 1853 gezogen war, entstanden auch seine umfangreichsten Werke De Heisterkrog, Min Jungsparadies sowie zahlreiche Gedichte. Friedrich Hebbel äußerte sich über die plattdeutschen Werke Groths anerkennend: "Ihre Tat fällt für mich um so schwerer ins Gewicht, als Sie Ihr Instrument erst zu bauen hatten, bevor Sie Ihre Melodie spielen konnten." Ihm zu Ehren wurde in Heide das Klaus-Groth-Museum eingerichtet.

Auszeichnungen u.a.: Ehrenbürgerrechte der Städte Heide und Kiel (1899).

![]()

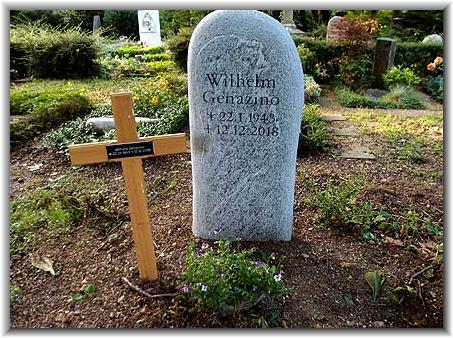

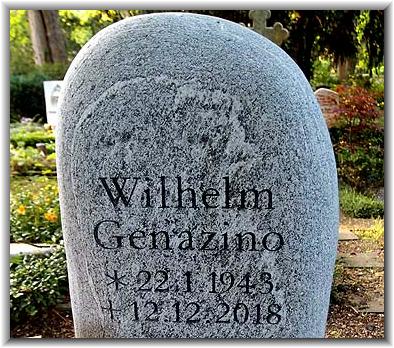

- geb. 22.1.1943 in Mannheim

- gest. 12.12.2018 in Frankfurt am Main

Deutscher Schriftsteller: Nachkomme italienischer Einwanderer, wuchs in kleinbürgerlichem Milieu in Mannheim auf, wo er zwar das Gymnasium besuchte, es aber ohne Abschluß verlassen mußte. Bereits 1965 erschien sein erster Roman unter dem Titel Laslinstraße, der allerdings wenig Beachtung fand. Bis 1971 war er als Redakteur bei der Frankfurter Satire-Zeitschrift Pardon und von 1980 bis 1986 als Mitherausgeber der Zeitschrift Lesezeichen tätig. Nach dem Abitur, das er erst im Alter von fast 40 Jahren nachholte, und einem Volontariat bei der Rhein-Neckar-Zeitung studierte Genazino Germanistik, Philosophie und Soziologie an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Nach seinem Studienabschluß arbeitete er als freier Journalist und Redakteur.Zwischen 1996 und 1997 war er Stadtschreiber von Bergen, einem Ortsteil von Bergen-Enkheim, der zu Frankfurt am Main gehört. 1997/98 war Genazino Gastdozent für Schriftstellerinnen und Schriftsteller an der Universität Paderborn tätig. Danach lebte er in Heidelberg, bevor er 2004 nach Frankfurt am Main zurückkehrte.

Bekannt wurde Wilhelm Genazino vor allem mit der im Abgestellten-Milieu angesiedelten Romantrilogie Abschaffel (1977), Die Vernichtung der Sorgen (1978) und Falsche Jahre. (1979).

Werke u.a.: Ein Regenschirm für diesen Tag (2001), Die Liebesblödigkeit (2005), Mittelmäßiges Heimweh (2007), Das Glück in glücksfernen Zeiten (2009), Wenn wir Tiere wären (2011), Tarzan am Main. Spaziergänge in der Mitte Deutschlands (2013), Bei Regen im Saal (2014).

Auszeichnungen u.a.: Georg-Büchner-Preis (2004), Goetheplakette der Stadt Frankfurt. (2014)

Frankfurt am Main, Hauptfriedhof

Omnibus salutem!