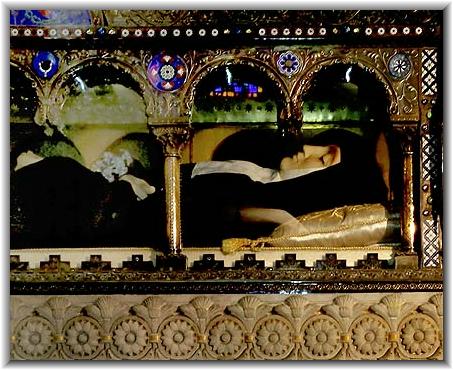

- geb. 22.7.1647 in Verosvres (Dép.Saône-et-Loire)

- gest. 17.10.1690 in Paray-le-Monial (Dép. Saône-et-Loire)

Französische Nonne und Mystikerin; fünftes von sieben Kindern eines Notars; kam nach dem Tod ihres Vater in ein von Klarissenen geführtes Internat. 1659 empfing sie im Pensionat der Urbanistinnen von Charolles, wohin sie 1656 gekommen war, im Alter von zwölf Jahren die Erstkommunion. Mit zehn Jahren erkrankte sie an Kinderlähmung und war vier Jahre lang ans Bett gefesselt. Ihre Gesundung erfolgte so überraschend, daß man von einer “wunderbaren Heilung“ spricht. Danach führte sie zunächst ein “normales” Leben einer jungen Frau in der damaligen Zeit, bis sie 1671 gegen den Widerstand ihrer Familie in das Kloster der Salesianerinnen in Paray-le-Monial eintrat.

Sie wird in der römisch-katholischen Kirche als Heilige verehrt.

Pary-le Monial (Dép. Saône-et-Loire), Chapelle des Apparitions

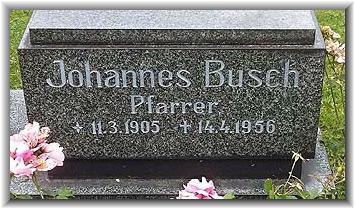

- geb. 11.3.1905 in Elberfeld (heute zu Wuppertal)

- gest. 14.4.1956 in Witten (Nordrhein-Westfalen)

Deutscher Pfarrer (ev.), Evangelist und Autor; wuchs in Frankfurt am Main auf und studierte - von seinem Vater, einem Pfarrer, und seiner Mutter religiös geprägt - in Bethel, Tübingen, Basel und Münster Theologie. Anschließend trat er seine erste Pfarrstelle in Witten an. Er war aktives Mitglied der Bekennenden Kirche und an der Auseinandersetzung mit den nationalsozialistisch geprägten Deutschen Christen beteiligt. Mit Predigtverbot belegt, wurde ihm sogar zeitweilig das Betreten von Kirchen untersagt. 1940 wurde er eingezogen und kam zunächst zur militärischen Grundausbildung nach Tilsit (heute, Sowetsk, Oblast Kaliningrad), dann mit seinem Transportregiment als Regimentsadjutant nach dem Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion 1941 an die Ostfront. Nach dem Zusammenbruch der Ostfront gelang ihm die Flucht von Kolberg (Pommern,heute Kołobrzeg, Polen) aus über die Ostsee nach Schleswig-Holstein, wo er kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges im März 1945 in britische Kriegsgefangenschaft geriet und mit 10.000 weiteren Gefangenen drei Monate lang unter freiem Himmel kampieren mußte. Nach seiner Entlassung kehrte er nach Witten zurück und wurde Reichs-Evangelist und Reichs-Seelsorger. Bis zu seinem Tode war Busch Bundeswart des Westdeutschen Jungmännerbundes, ein Amt, das er bereits seit 1934 innehatte.

Busch starb an den Folgen eines Verkehrsunfall, den ein betrunkener Autofahrer verursachte hatte.

Witten, Evangelischer Friedhof

- geb. 28.6.1476 in Capriglia Irpina (Prov. Avellino, Kampanien)

- gest. 18.8.1559 in Rom

Papst (1555-59); einer bedeutenden neapolitanischen Adelsfamilie entstammend; genoß durch seinen Onkel Kardinal Oliviero Carafa, dem Bischof von Chieti. eine umfassende humanistische Bildung u.a. in Hebräisch und Griechisch. Dank seiner Fähigkeiten wurde er am Hofe Alexanders VI. eingeführt und diente dort als päpstlicher Kämmerer und war dann Apostolischer Protonotar. 1505 wurde er geweiht und trat im selben Jahr als Bischof von Chieti die Nachfolge seines Onkels an- ein Amt, das er bis 1513 bekleidete; außerdem wurde er 1505 zum Nuntius in Neapel bestellt. In Rom nahm er an dem von Papst Julius II. 1512 einberufenen Fünften Laterankonzil teil, das nach dessen Tode unter Leo X. fortgesetzt wurde. 1513 wurde Paul IV. in diplomatischen Missionen nach England entsandt, wo er u.a. Erasmus von Rotterdam traf, nach Flandern und 1515 nach Spanien. Während des kurzen Pontifikats von Papst Hadrian VI. nahm er an der von diesem eingeleiteten Reform der römischen Kurie teilt. Im Jahr Im Jahre 1524 gründete er gemeinsam mit Kajetan von Thiene den Ordo Clericorum Regularium, vulgo Theatinorum (Orden der Theatiner). Als Ordensangehöriger mußte er 1527 während des Sacco di Roma nach Venedig fliehen, wo er bis 1534 blieb. Papst Paul III. erhob ihn im Jahre 1536 zum Kardinal und gab ihm 1537 zunächst die Titelkirche San Pancrazio, danach weitere wechselnde Titelkirchen, darunter 1541 San Clemente. Der Papst ernannte Carafa zum Mitglied der neu gegründeten Kommission für eine allgemeine Kirchenreform. Ab 1542 leitete er die neuorganisierte römische Inquisition und wurde 1549 zum Erzbischof von Neapel erhoben. Caraffa erlangte ab 1544 als Kardinalbischof nacheinander die suburbikarischen Bistümer Albano (1544), Sabina (1546), Frascati (1550), Porto e Santa Rufina (1553) und schließlich dazu noch Ostia (1553), womit er zum Dekan des Kardinalskollegium aufstieg. Nach seiner Wahl am 23.5.1555 zum Oberhaupt der katholischen Kirche intensivierte der 79-Jährige als entschlossener Gegner des Protestantismus die Inquisition, die er in die Hände von Kardinal Ghisleri, dem späteren Papst Pius V. legte. Gegen den Augsburger Religionsfrieden vom 25. September 1555, der es den Anhängern der Confessio Augustana dauerhaft ihre Besitzstände und freie Religionsausübung zugestand. legte er Protest ein, Und gleich zu beginn seines Pontifikats erließ er die Bulle Cum nimis absurdum, die die Juden zwang, in Ghettos zu leben. Noch kurz vor seinem Ableben erließ er ein Verbot mißliebiger Schriften, indem er den Index librorum prohibitorum in Kraft setzte.

Obwohl sehr streng, war auch Paul IV. nicht frei von Nepotismus; so machte er seinen Neffen, den Condottiere Carlo Carafa, zum Kardinalstaatssekretär, und den anderen Neffen, Giovanni Carafa, zunächst zum Generalkapitän der Kirche und dann zum Herzog von Paliano.

Rom, Santa Maria sopra Minerva, Cappella Carafa

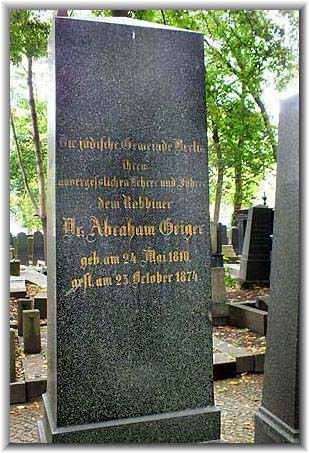

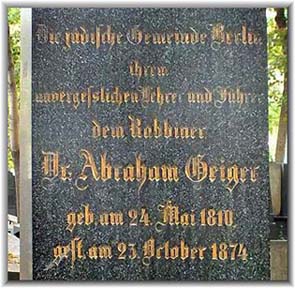

Abraham Geiger [hebr.אברהם גייגער]

pinxit Lesser Ury

pinxit Lesser Ury

- geb. 24.5.1810 in Frankfurt am Main

- gest. 23.10.1874 in Berlin

Deutscher Rabbiner und Judaist; Sohn eines Rabbiners; studierte zunächst an der Universitäten in Heidelberg, wo er sich mit philologischen Studien, Geschichte, den alten Sprachen, Philosophie und Archäologie beschäftigte, wechselte ab nach einem Semester aber an die Bonner Universität wo er im Kreis von jüdischen Studenten verkehrte, darunter Salomon Munk und Samson Raphael Hirsch, sein späterer Gegner. Seinen Wunsch an deutschen Universitäten tätig zu werden, konnte er nicht realisieren, da zu jener Zeit Juden in Deutschland als Professoren an Universitäten nicht zugelassen waren. Im Jahre 1832 wurde er Rabbiner in Wiesbaden, bevor er 1840 in Breslau als Rabbiner tätig wurde, wo er zum Führer des Reformjudentums sowie ein bedeutender jüdischer Gelehrter im Bereich der Wissenschaft des Judentums. wurde. Danach war Geiger bis 1870 Rabbiner in Frankfurt am Main. Im Jahr 1870 wurde er nach Berlin berufen, wo er zum Oberrabbiner der jüdischen Gemeinschaft der Stadt und zum Oberhaupt des neugegründeten jüdischen Seminars ernannt wurde.

Geiger gründete die Wissenschaftlichen Zeitschrift für jüdische Theologie (1835-47) und die Jüdischen Zeitschrift für Wissenschaft und Leben (1862-75). Seine Hauptwerke sind das Lehr- und Lesebuch zur Sprache der Mischna (1845), Studien (1850), Untersuchungen zu den Werken des mittelalterlichen jüdischen Philosophen Maimonides und Das Judentum und seine Geschichte.

Abraham Geiger vertrat innerhalb der Reformbewegung eine gemäßigte Position; so setzte er sich für den Gebrauch der deutschen Sprache in der jüdischen Liturgie ein und empfand die meisten Speisegesetze als unangemessen. In einem Brief an den Vorkämpfer der Emanzipation der Juden in Deutschland, Leopold Zunz, bezeichnete er die Beschneidung als ”barbarisch blutiger Akt“, stellte sich jedoch gegen einen Aufruf des Frankfurter Reformvereins zu deren Abschaffung und sprach sich auch dagegen aus, den Schabbat auf den Sonntag zu verlegen.

Nach ihm ist nach ihm der Preis benannt, der alle zwei Jahre vom Abraham Geiger Kolleg an der Potsdamer Universität für “Verdienste um das Judentum in seiner Vielfalt“ verliehen wird.

Berlin, Jüdischer Friedhof, Schönhauser Allee

![]()

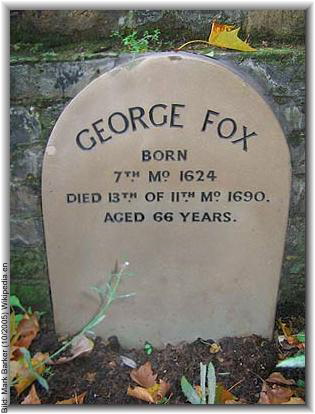

- geb. Juli 1624 in Drayton-in-the-Clay (Leicestershire)

- gest. 13.1.1690 / 13.1.1691 in London

Englischer Laienprediger; entstammt der Familie eines Wollhändlers und wurde später Lehrling eines Schuhmachers; verkündete nach einem visionären Erlebnis, daß allein das ”innere Licht” (die innerlich wahrgenommene Stimme Gottes) zum Heil führe. 1647 begann Fox, seine Lehre vom “inneren Licht" zu verkünden. Entgegen der Auffassung der traditionellen Kirche forderte er, der Gläubige müsse mit Gott selbst in Verbindung treten. Von 1652 an baute er die Gemeinschaft der ”Kinder des Lichts” auf, die von ihrer Umwelt den Spottnamen Quäker erhielt. 1649 trat er erstmals öffentlich auf. Er hielt eine Protest-Ansprache in einer Kirche in Nottingham, wurde verhaftet und zum ersten (von insgesamt acht) Gefängnisaufenthalten verurteilt (wegen Gotteslästerung). Schon ein Jahr später wurde er in Derby abermals zu über einem Jahr Gefängnis verurteilt. 1651 bot Oliver Cromwell Fox den Dienst in seiner Armee im Rang eines Hauptmanns an, was er aber ablehnte. Die wohlwollende Haltung Cromwells schützte George Fox in seinem weiteren Leben aber einige Male vor Schlimmerem.

In den Jahren 1664 bis 1666 verbüßte Fox eine Gefängnisstrafe in Lancaster und Scarborough. Trotz angeschlagener Gesundheit begann er nach seiner Entlassung, das Land zu durchreisen, um Monatsversammlungen zu gründen, die er für das Fortbestehen der Quäker für unerlässlich hielt. Seit dem Jahr 1671 begab er sich auf Reisen in die 13 Kolonien, nach Holland und Norddeutschland, um die Mennoniten, Labadisten und andere christliche Splittergruppen für seine Lehre zu gewinnen. Er starb, nachdem er noch die Sicherung des Bestandes seiner Gemeinde unter Wilhelm III. (Oranien) erlebt hatte.

London, Bunhill Fields Burial Ground

Hinweis: “Elfter Monat 1690“, wie auf dem Grabstein angegeben, bedeutet in der modernen Berechnung “Januar 1691“. Gemäß des seinerzeit gebräuchlichen “Old Style Calandar“, begann das Jahr jeweils am 25. März. Außerdem verwendeten die Quäker zur Vermeidung von Mißverständnissen für die Bezeichnung der Monate heidnische Namen.

Alexander V. Pietro Philargi von Candia eigentl. Petros Philargis de Candia oder Philaretos

- geb. 1340 auf Kreta

- gest. 3.5.1410 in Bologna

(Gegen-) Papst (1409-10); zu Gregor XII. in Rom sowie Benedikt XIII. in Avignon; war Franziskaner und lehrte als erster griechischer Professor von 1378 bis 1381 Theologie an der Sorbonne 1386 wurde er zum Bischof von Piacenza ernannt, 1402 zum Erzbischof von Mailand und 1405 zum Kardinal.

Als das Konzil von Pisa 1409 sowohl Gregor XII. als auch Gegenpapst Benedikt XIII. ihrer Ämter enthob, wurde Philargi als Papst ausgerufen, was jedoch weder Gregor XII. noch Benedikt XIII. anerkannten. Durchsetzen konnte sich Philargi letztlich nur in Frankreich und England. Er residierte als erster Papst in Pisa, deswegen wurden er und sein Nachfolger Johannes XXIII. auch als Pisaner Päpste bezeichnet.

Alexander V. genehmigte mit der päpstlichen Bulle vom 9. September 1409 die Errichtung der Universität Leipzig, deren Gründung am 2.12.1409 durch deutsche Studenten erfolgte, die infolge des von Wenzel IV. am 18.1.1409 erlassenen Kuttenberger Dekrets die Universität Prag verlassen hatten.

Nach dem Konzil von Konstanz wurden die Pisaner Päpste Alexander V. und Johannes XXIII. weiterhin als rechtmäßige Päpste betrachtet, so daß sich Kardinal Rodrigo Borgia als Papst Alexander VI. nannte.

Bologna, Chiesa di S. Francesco

- geb. 29.12.1888 in Pilsen (Österreich-Ungarn (heute Tschechien)

- gest. 17.5.1969 in Rom

Erzbischof von Prag; studierte an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom die Fächer Katholische Theologie und Philosophie, empfing am 10.6.1911 in Rom die Priesterweihe und wirkte nach seiner Rückkehr als Kaplan im Erzbistum Prag. Dort unterrichtete er seit 1917 Religionspädagogik am Lehrinstitut der Schulschwestern zur hl. Anna in Prag. Ab 1929 lehrte er Pastoraltheologie am erzbischöflichen Priesterseminar in Prag, dessen Regens er 1932 wurde. Die Theologische Fakultät der Karls-Universität berief ihn zum Professor.

Nach dem Attentat auf Reinhard Heydrich während der Besetzung der tschechischen Hauptstadt durch die Wehrmacht wurde Josef Beran im Juni 1942 von den Nazis als Geisel verhaftet, zunächst im Prager Gefängnis Pankrác und danach in den Konzentrationslagern Theresienstadt und Dachau inhaftiert. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kehrte er an das Prager Priesterseminar zurück, wo er wiederum als Regens eingesetzt wurde.

Nachdem der Prager Erzbischofsstuhl bereits seit 1941 vakant war, ernannte Papst Pius XII. Josef Beran am 4.11.1946 zum Erzbischof von Prag. Die Bischofsweihe spendete ihm am 8. Dezember 1946 der damalige Apostolische Nuntius der Tschechoslowakei. Beran, der die antikirchlichen Maßnahmen der neuen Regierung kritisierte, wurde er am 19.6.1949 verhaftet und von seiner Umgebung isoliert. Von 1950 bis 1963 lebte Beran unter Hausarrest an immer wechselnden, geheim gehaltenen Orten. Auch nach der offiziellen Freilassung 1963 durfte er nicht nach Prag zurückkehren, sondern stand weiterhin unter Beobachtung der staatlichen Sicherheitsbehörden.

Nachdem Josef Beran 1965 von Papst Paul VI. zum Kardinalpriester mit der Titelkirche Santa Croce in via Flaminia in das Kardinalskollegium berufen wurde, gelang es der vatikanischen Diplomatie, Berans Ausreise nach Rom zu erreichen. Anschließend wurde er durch die tschechoslowakische Regierung unter Antonín Novotný des Landes verwiesen; eine Rückkehr war nicht mehr möglich.

In Rom nahm Josef Beran an der letzten Sitzungsperiode des Zweiten Vatikanischen Konzils teil. Dort hielt er eine beachtenswerte Rede über die Gewissens- und Religionsfreiheit aller Bekenntnisse. In Rom gründete er das Tschechische Religiöse Zentrum Velehrad. Aus Sorge um die ihm anvertrauten Gläubigen hatte er dem Papst mehrfach seinen Rücktritt angeboten, den dieser jedoch stets ablehnte. 1965 ernannte der Papst den 1949 geheim zum Bischof geweihten Frantiek Tomáek zum Administrator des Erzbistums Prag. Auch in der Zeit des Prager Frühlings erfüllte sich Berans Hoffnung auf eine Rückkehr nach Prag nicht.

Prag, Veitsdom, Neue Erzbischöfliche Grabkapelle

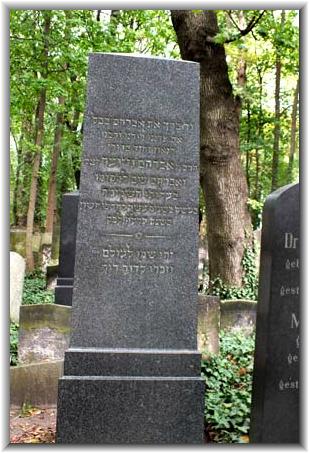

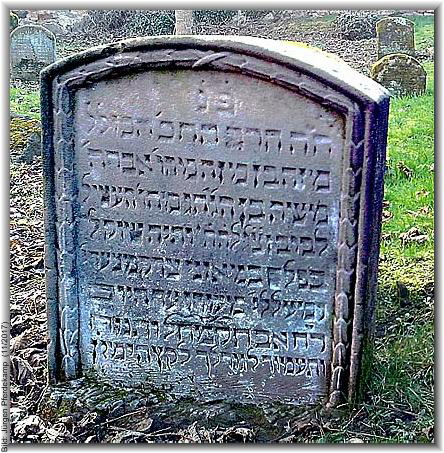

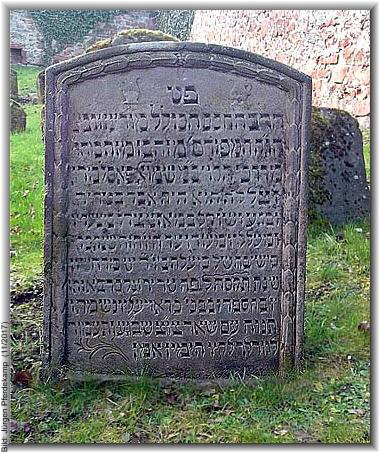

Abraham Mosche ben Herschel Llwow

- geb.

- gest. 5.8.1788 in Trier

Rabbiner (seit 1764); Urgroßvater von Karl Marx;

Trier, Jüdischer Friedhof (Weidegasse)

Trier, Jüdischer Friedhof (Weidegasse)

Marx Levi eigent. Mordechai Halevi ben Shmuel

- geb. 1743 in Postelberg (Böhmen)

- gest. 24.10.1804

Rabbiner; Großvater von Karl Marx; drittes Kind des aus einer Familie von Rabinern stammenden Heschel “Heinrich” Mordechai,dem Vater von Marx, der sich später in Marx umbenannte und unter Napoléon Avoué (i.e.Anwalt) im Staatsdienst gewesen war1 Verheiratet war er mit Chaje Levoff (*1754, 1823), der Tochter von Abraham Mosche ben Herschel Llwow, seit 1764 Rabbiner in Trier.

__________________________________________________________

1 Er war aus dieser Position entfernt worden, als Trier durch die Beschlüsse des Wiener Kongresses preußisch wurde; zwar konnte er sich als Anwalt qualifizieren, als aber Preußen die Regelungen über die Gleichberechtigung der Juden nicht auch für die Übernahme in den Staatsdienst gelten ließ (Anwälte gehörten zum Staatsdienst), ließ er sich taufen und nahm die protestantische Konfession an – mit der Folge, sich zukünftig keinen weiteren Problemen gegenüber zu sehen.

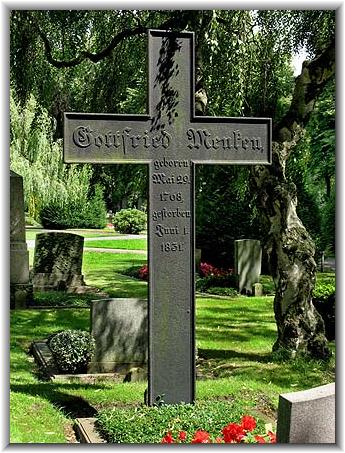

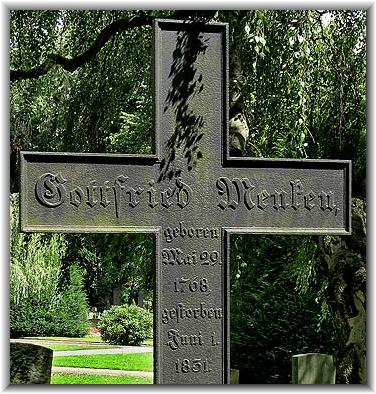

- geb. 29.5.1768 in Bremen

- gest. 1.6.1831 in Bremen

Deutscher Pfarrer (ev.); Sohn des Kaufmannes Gottje Menken und dessen Ehefrau, die Pfarrerstochter und Enkelin des reformierten Theologe und Kirchenlied-Dichters Friedrich Adolf Lampe; Bruder des Malers Johann Heinrich Menken (1766–1838) und Onkel des Malers mit gleichem Namen Gottfried Menken (1799–1838). Er begann an der Universität Jena 1788 mit dem Studium der Theologie. Er setzte sich mit dem Rationalismus auseinander und begann in diesem Zusammenhang sich mit Jakob Böhme zu beschäftigen. Während der Studienzeit verfestigte sich die Auffassung, dass Gott durch Jesus Christus persönlich im Leben des Einzelnen wirke. 1790 wechselte Menken auf die Universität Duisburg, 1791 legte Menken sein Examen ab. Von 1794 bis 1796 war er Pfarrer in der reformierten Gemeinde von Frankfurt am Main.

Menken war als Prediger und Schriftsteller von Bedeutung. Er galt zusammen mit Friedrich Ludwig Mallet und seinem Nachfolger Gottfried Reinhold Treviranus als ”Dreigestirn der großen Eiferer für den Glauben.“

Bremen OT Walle, Friedhof

Omnibus salutem!