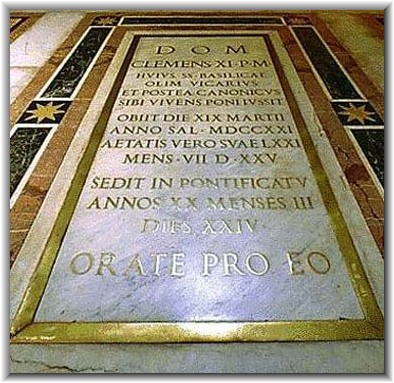

Klemens XI. Giovanni Francesco Albani

- geb. 23.7.1649 in Urbino

- gest. 19.3.1721 in Rom

Papst (23.11.1700-1721); der aus einer Albanien zugewanderten adelige Familie stammende Giovanni Francesco Albani studierte in Rom alte Sprachen und Rechtswissenschaften. Papst Innozenz XI. ernannte ihn zum Sekretär der Breven. Im Jahr 1690 wurde er Kardinaldiakon. 1700 wurde er Nachfolger von Innozenz XII. auf dem Apostolischen Stuhl. Klemens, dem exzellente Kenntnisse in Rechtswissenschaft, Theologie und in den klassischen Wissenschaften nachgesagt wurde, setzte sich insbesondere mit dem Jansenismus, auseinander, den er verurteilte und gegen den er zwei Erlasse veröffentlichte: Vineam Domini (1705) und Unigenitus (1713). Außerdem verbot er mittels Erlassen die in China durch dortige Christen geduldete Verehrung der Ahnen und der Duldsamkeit gegenüber der Lehren des Konfuzius. Im Spanischen Erbfolgekrieg neigte er sich der Seite des französischen Königs Ludwig XIV. zu, der seinem Enkel, Philipp V. von Bourbon, geholfen hatte, den spanischen Thron zu besteigen. Als Kaiser Josephs I. Truppen 1708 in Kirchenstaat eindrangen und sich Rom näherten, sah sich Klemens genötigt, mit dem Kaiser am 15.1.1709 einen Vertrag schließen, in dem er sich verpflichtete, dessen Bruder Karl VI. als rechtmäßigen König von Spanien anzuerkennen und diesem als Lehen das Königreich Neapel zu geben. Philipp V. brach daraufhin den Kontakt zu Klemens ab. Als 1713/14 der Rastatter Friede geschlossen wurde, blieb Philipp, der auf die französische Erbfolge für sich und seine Nachkommen verzichtet hatte, König von Spanien. Nachfolger Klemens’ XI. wurde Innozenz XIII.

Rom, Basilica S. Pietro (Peterskirche)

- geb. 17.2.1885 in Verona

- gest. 1.10.1968 in München

Deutscher Religionsphilosoph und Theologe (kath.) italienischer Herkunft; Guardini, der in Mainz aufwuchs, dort 1903 am Humanistischen Gymnasium das Abitur machte und 1911 die deutsche Staatsbürgerschaft erwarb, studierte zunächst Chemie in Tübingen und Staatswissenschaften in München und Berlin, ab 1906 dann in Freiburg und Tübingen Theologie, um Priester zu werden. Nach Beendigung des Studiums und Promotion übernahm er 1923 in Berlin die Professur für Religionsphilosophie und katholische Theologie, die er bis zu der 1939 von den Nationalsozialisten verhängten Zwangsemeritierung innehatte. Erst nach dem Ende des Dritten Reichs konnte er wieder unterrichten: Zunächst in Tübingen an der Philosophischen Fakultät der Eberhard-Karls-Universität und dann ab 1948 an Ludwig-Maximilians-Universität in München, wo er bis 1962 wirkte. Außerdem bekleidete er ab 1952 das Amt eines päpstlichen Hausprälaten. Als Papst Paul VI. ihn zum Kardinal ernennen wollte, lehnte Guardini ab. Bereits in den 1920er Jahren engagierte Guardini sich in der katholischen Jugendbewegung, vor allem im Quickborn auf der Burg Rothenfels am Main, deren Leiter er war.

Werke u.a.: Christliches Bewußtsein (1935), Die Bekehrung des Aurelius Augustinus (1936), Hölderlin (1939), Der Mensch und der Glaube, Versuche über die religiöse Existenz in Dostojewskijs großen Romanen (1933), Das Ende der Neuzeit (1950).

Auszeichnungen u.a.: Friedenspreis des Deutschen Buchhandels (1952), Mitglied der Friedensklasse des Ordens Pour le Mérite (1958), Erasmuspreis (1962), Großes Verdienstkreuz mit Stern der Bundesrepublik Deutschland (1965).

München, St. Ludwig (Ludwigskirche), Epitaph

Hinweis: Guardini wurde erst 1998 vom Priesterfriedhof des Oratoriums des Hl. Philipp Neri in München (St. Laurentius) in ein eine Seitenkapelle der Ludwigskirche umgebettet..

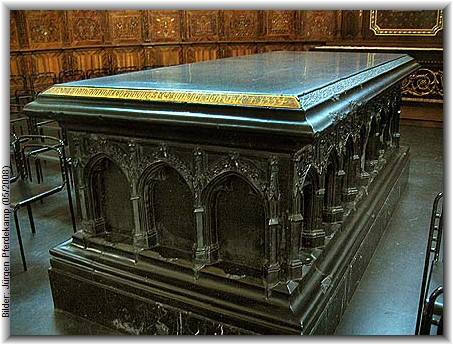

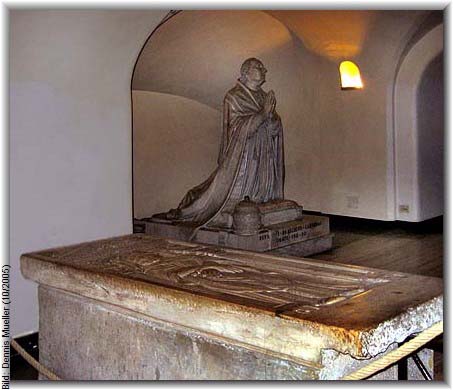

Nikolaus von Kues eigentl. Nikolaus Chrypffs, latinisiert: Nicolaus Cusanus

- geb. 1401 in Kues (heute zu Bernkastel-Kues)

- gest. 11.8.1464 in Todi (Umbrien)

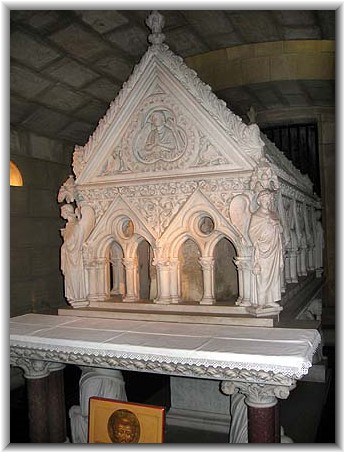

Deutscher Philosoph und Theologe; der Sohn eines wohlhabenden Kaufmanns und Schiffers studierte zunächst 1416/17 in Heidelberg, dann ab 1417 Mathematik, Physik, Astronomie, Medizin, antike Philosophie und Rechtswissenschaften in Padua, wo er mit den führenden Vertretern des italienischen Humanismus in Kontakt kam. Erst nach Abschluß der Studien in Padua, studierte er ab 1425 in Köln Theologie. 1427 wurde er Dekan am Florinstift in Koblenz, von 1435 bis 1445 war er Probst von Münstermaifeld. Als vom Trierer Erzbischof bevollmächtigter Teilnehmer des von 1432 bis 1437 in Basel stattfindenden Konzils bemühte er sich um Ausgleich mit den Hussiten und der griechischen Kirche; so reiste er 1437/38 nach Konstantinopel und traf sich auf der Rückreise u.a. mit dem oströmischen Kaiser und dem Patriarchen der griechischen Kirche. Der an Mathematik und Astronomie interessierte Kues war von der deutschen Mystik beeinflußt, hier besonders von Meister Eckhart von Hochheim (*~1260, †1328), er war bemüht um Reformen im Reich und setzte sich für die Einheit der Kirche ein. Obwohl er sich zunächst 1433 in einer Schrift dafür einsetzte, daß das Konzil und nicht der Papst die höchste Instanz der Kirche sei, änderte er später seine Meinung und setzte sich vehement für den Supremat des Heiligen Stuhles ein. Als Kues - 1448 bereits von Papst Nikolaus V. zum Kardinal erhoben - 1450 zum Bischof von Brixen geweiht wurde, widersetzte sich der habsburgische Erzherzog Sigismund dessen Berufung. Kues entzog sich schließlich der andauernden Auseinandersetzungen mit ihm, indem er nach Rom ging, wo ihn der Nachfolger Nikolaus’ V., Pius II., ihn 1459 zum Legaten und Generalvikar für den Kirchenstaat bestellte, ein Amt, das Nikolaus von Kues bis zu seinem Tode innehielt. Als er 1460 nach Brixen zurückkehrte, konnte er sich auf der Burg Buchenstein vor der Verfolgung durch Sigismund vorübergehend in Sicherheit bringen, wurde jedoch schließlich gefangengenommen, so daß er sich der Gewalt beugte, indem er zwar nach Rom zurückkehrte, aber weiterhin Bischof von Brixen blieb. 1433 wies er erstmals darauf hin, daß die Konstantinische Schenkung, eine bislang als authentisch angesehene Urkunde Kaiser Konstantins des Großen, auf die sich die Kurie seit dem 11. Jahrhundert zur Begründung ihrer territorialen Ansprüche stützte, eine Fälschung sei - eine Vermutung, die wenig später von dem Humanisten Lorenzo Valla bestätigt wurde.

Werke u.a.: De concordantia catholica (1434), Von der gelehrten Unwissenheit (1440).

Rom, S. Pietro in Vincoli

Hinweis: Nikolaus von Kues’ Herz wurde nach Kues gebracht und dort in der Kapelle des St.-Nikolaus-Hospitals beigesetzt, das er 1458 als Schenkung gegründet und den Armen vermacht hatte.

Kopf der Statue (Nähe Hauptbahnh)

Kopf der Statue (Nähe Hauptbahnh)

- geb. 1285

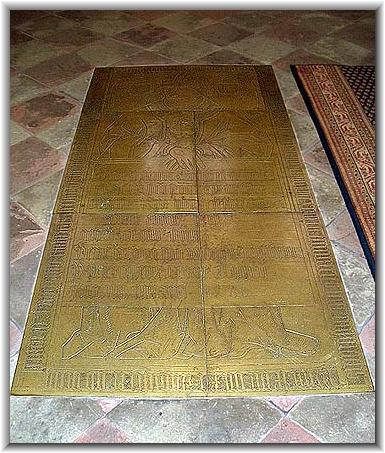

- gest. 21.1.1354 in Trier

Erzbischof und Kurfürst von Trier (seit 1307); der jüngste Sohn des Grafen Heinrich VI. von Luxemburg studierte in Paris Theologie und kanonisches Recht. Bereits im Alter von 22 Jahren wurde er vom Trierer Domkapitel zum Erzbischof gewählt und 1308 von Papst Klemens V. in Poitiers zum Bischof geweiht. Im gleichen Jahr bewirkte er zusammen mit dem Mainzer Erzbischof Peter von Aspelt als “Königsmacher” die Wahl seines Bruders Heinrich VII. zum römisch-deutschen König und begleitete ihn anschließend nach Italien, wo er als erster deutscher König seit fast einem Jahrhundert zum Kaiser gekrönt wurde. Nachdem Heinrich am 24.8.1313 in der Nähe von Siena an Malaria gestorben war, unterstützte Balduin 1314 zunächst die Wahl Ludwigs IV., des Bayern. Nachdem er sich jedoch bald von entfremdete, präferierte er schließlich 1346 die seines Großneffen Karl IV. Obwohl auch das Verhältnis zu diesem gespannt war, war er ihm bis zu seinem Tode die wichtigste Stütze im Westen des Reiches. Balduin war führend am Kurverein von Rhense beteiligt, stärkte die Königswahlrechte der Kurfürsten und wies die päpstlichen Approbationsrechte zurück. Insofern prägte seine Diplomatie die europäische Politik in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts ganz entscheidend.

Trier, Hohe Domkirche St. Peter, Westchor

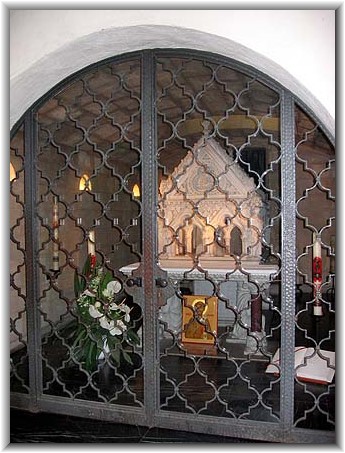

- geb. ~658 in Northumbria (England)

- gest. 7.11.739 in Echternach

Angelsächsischer Missionar; Heiliger; der Schüler Wilfrids trat nach seiner Erziehung im Benediktinerkloster Ripon 678 in das irische, heute nicht mehr existierende Benediktinerkloster Rathmelsig ein. Zusammen mit anderen - unter ihnen Suitbert (*~637, †713) - zog er im Jahr 690 nach Friesland. Gestützt auf die Hausmeier Pippin II. (*635, †714) und Karl Martell konnte Willibrord zunächst in der fränkisch beherrschten Fresia citerior, dann in Westfriesland (dort von 719 bis 721 zusammen mit Bonifatius) missionieren und wurde so zum “Apostel der Friesen”. 695 wurde er in Rom von Papst Sergius I. zum Bischof geweiht und zum Missionserzbischof der Friesen ernannt. 698 gründete er das Kloster Echternach als Missionsstützpunkt, wohin er sich am Lebensende zurückzog und in dem er starb.

Tag: 7.11.

Echternach, Basilika (Luxemburg)

Eingang zur Krypta

Bernkastel-Kues, Kapelle des St.-Nikolaus-Hospital

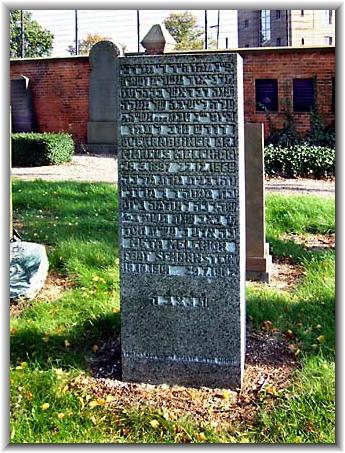

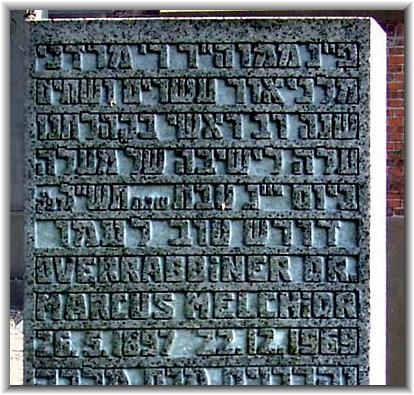

- geb. 26.5.1897 in Fredericia ( Region Syddanmark, Dänemark)

- gest. 22.12.1969 in Hamburg

Dänischer Rabbiner; entstammte einer bekannten dänischen jüdischen Familie. Sein Vater Arnold Melchior war Redakteur, seine Mutter Bertha Thora Tochter von Levin Moses Wallach, dem Rabbiner von Faaborg. Nach der Promotion an der Universität Königsberg (Ostpreußen, heute Kalingrag) im Jahre 1921 und dem Rabbinerexamen in Berlin war er Rabbiner in Tarnowitz und Beuthen. 1934 wurde er Rabbi für die jüdische Gemeinde in Kopenhagen. Als im Oktober 1943 ruchbar wurde1, daß die Nazis auch im besetzten Dänemark mit der Deportation der Juden beginnen würden, riet Melchior, seinerzeit Oberrabbiner in der Krystalgade Synagoge, allen Anwesenden und der gesamten jüdischen Bürgerschaft sofort unterzutauchen. Von 1943 bis 1945 nahm er die Funktion des Rabbiners für die jüdischen Flüchtlinge aus Dänemark in Schweden wahr. Nach dem Tod von Max Friediger im Jahr 1947 wurde er Oberrabbiner von Dänemark. Er trat für eine Aussöhnung mit Deutschland ein.

Melchior galt als exzellenter Rhetoriker; diese Eigenschaft, aber auch seine kulturelle Aufgeschlossenheit machten ihn auch außerhalb der jüdischen Gemeinden zu einem gern gesehene und populären Redner.

__________________________________________________

1 Der deutsche Marineattaché in Dänemark, Georg F. Duckwitz, hatte dem dänischen sozialdemokratischen Politiker Hans Hedtoft von der in Berlin im Hinblick auf die dänischen Juden getroffenen Entscheidung der Deportation nach Theresienstadt berichtet.

Kopenhagen, Mosaisk Vestre Begravelsesplads

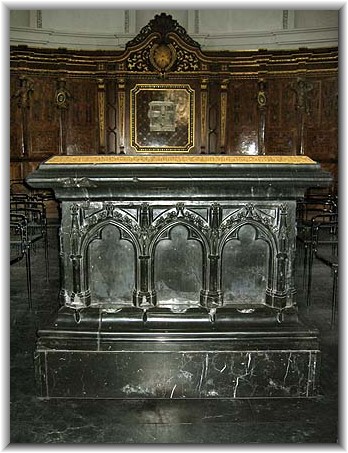

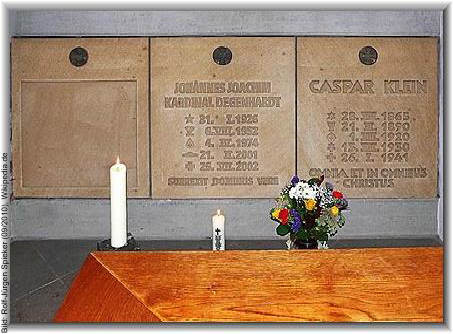

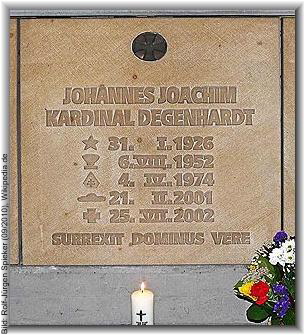

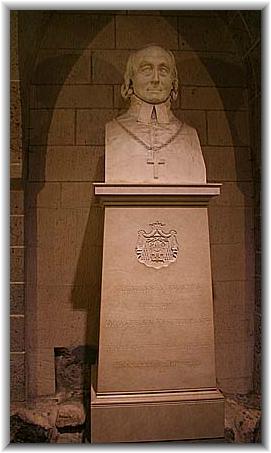

Johannes Joachim Kardinal Degenhardt

- geb. 31.1.1926 in Schwelm (Westfalen, heute Nordrhein-Westfalen)

- gest. 25.7.2002 in Paderborn

Deutscher Theologe (kath.); Cousin des Liedermachers Franz Josef Degenhard; er wuchs in Hagen auf und war in der nach dem Ende des Ersten Weltkrieges gegründeten katholischen Jugendbewegung Bund Neudeutschland aktiv. Als er als 15-Jähriger bei der Verbreitung der Predigten des Bischofs Clemens August Graf von Galen, einem Gegner des NS-Regimes, erwischt wurde, verhaftete ihn die Geheime Staatspolizei (Gestapo) und ließ ihn für drei Wochen in Einzelhaft halten. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges studierte er in Paderborn und München Philosophie und Theologie; von 1952, dem Jahr, in dem er zum Priester geweiht wurde, bis 1958 war er als Seelsorger in Brackwede tätig, anschließend wurde er Präfekt des Leokonviktes in Paderborn und war danach bis 1968 Studentenpfarrer an der Abteilung Paderborn der Pädagogischen Hochschule Westfalen-Lippe. 1968 wurde er zum Weihbischof in Paderborn ernannt und war ab 1974 Erzbischof von Paderborn. In die Schlagzeilen geriet Degenhardt, als er im Oktober 1991 nach monatelangen öffentlich gewordenen Auseinandersetzungen als dessen Dienstherr dem Priester, Kirchenkritiker und Hochschullehrer Eugen Drewermann (*1940) zunächst die Lehrbefugnis für das Fach Katholische Dogmatik an der Theologischen Fakultät Paderborn entzog; ein Vierteljahr später wurde ihm nicht nur zusätzlich die Predigerlaubnis entzogen, vielmehr leitete Degenhardt zugleich ein außergerichtliches kirchliches Strafverfahren gegen Drewermann ein. Im März 1992 suspendierte Degenhardt nach einer Zustimmung seitens des Ständigen Rats der Deutschen Bischofskonferenz Drewermann von seinem Priesteramt. Am 28.1.2001 wurde Degenhardt - eine Woche nach der Ernennung von 37 neuen Kardinälen - von Papst Johannes Paul II. völlig überraschend, gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Karl Lehmann (*1936) von Mainz und fünf anderen Bischöfen zum Kardinal ernannt.

Inschrift: Surrexit dominus vere [Der Herr ist wahrhaftig auferstanden]

Paderborn, Dom (Krypta)

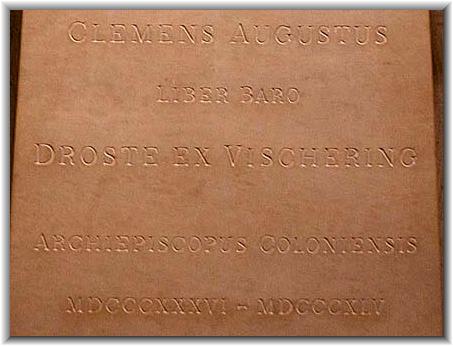

Köln, Dom (Krypta)

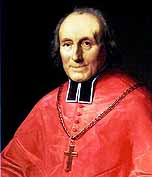

Clemens August Freiherr Droste zu Vischering

- geb. 22.1.1773 in Vorheim (heute zu Ahlen in Westfalen)

- gest. 19.10.1845 in Münster

Erzbischof von Köln; entstammte dem altwestfälischen Adel der Reichsfreiherren Droste zu Vischering; einen Teil seiner Jugend verbrachte er gemeinsam mit seinen vier Brüdern im Haus der Gräfin Fürstin Amalie von Galitzin in Münster, wohin sie 1779 gezogen war und das Zentrum des katholischen, den philosophischen, literarischen und religiösen Strömungen der Zeit bildete. Nach Abschluß seines Studiums im Jahre 1796 unternahm er die seinerzeit in Adelskreisen übliche “Grand tour", die ihn durch Deutschland, die Schweiz und nach Italien führte. 1807 wurde Droste, der seit 1791 bereits eine Domherrenstelle innehatte, zum Kapitularvikar gewählt und 1810 zum Generalvikar des Bistums Münster, ein Amt, welches er in der napoleonischen Zeit im Münsterland abgeben mußte, allerdings 1813, nachdem Preußen die Macht dort übernommen hatte, zurückerhielt. Als es zum Konflikt mit auf Ausgleich bedachten Amtsträgern der Kirche über das Verhälnis der Kirche zum Staat kam, legte er im Sommer 1820 sein Amt als Generalvikar und zog sich ein Jahr später auch aus dem Domkapitel zurück und widmete sich dem karitativen Dienst der 1808 von ihm gegründeten Hospital der Barmherzigen Schwestern. Am 1.12.1835 wählte das Kölner Domkapitel ihn zum Erzbischof von Köln. Da Droste unnachgiebig auf der Eigenständigkeit kirchlicher Entscheidungen, z.B. in Fragen der Eheschließung, Erziehung der Kinder aus interkonfessionellen Ehen etc., bestand, kam es zwischen ihm und der preußisch-protestantischen Staatsmacht zu Konflikten, die im sogenannten Kölner Kirchenstreit mündeten. Da Droste als Verursacher diesen offen ausgetragenen Auseinandersetzung angesehen wurde, erfolgte 1837 seine Amtsenthebung und vorübergehende Inhaftierung in Minden. Erst 1839 wurde er entlassen, kehrte aber nicht mehr nach Köln zurück. Er lebte bis zu seinem Tode - gesundheitlich angegriffen - in Münster

Werke u.a.: Über die Religionsfreiheit der Katholiken (1817).

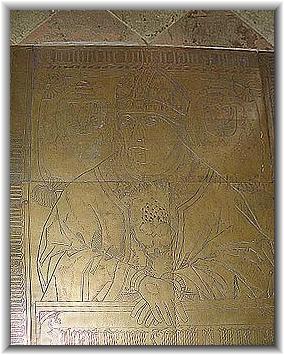

Innozenz VII. Cosma dei Migliorati

- geb. ~1336 in Sulmona ( Prov. Aquila)

- gest. 6.11.1406 in Rom

Papst (1404-06): einer einfachen Familie aus den Abruzzen entstammend; studierte sowohl Zivil- und Kirchenrecht, das er eine Zeitlang in Perugia und Padua unterrichtete. Auf Anraten und mit Ünterstützung seines Lehrers Giovanni da Legnano ging er nach Rom, wo Papst Urban VI. ihn in der Kurie aufnahm und als päpstlicher Kollektor nach England entsandte. 1386 wurde er Bischof von Bologna und ein Jahr später Erzbischof von Ravenna; 1389 ernannte ihn Bonifatius IX. zum Kardinal und betraute ihn als Legat mit heiklen und wichtigen Missionen. Als Bonifatius IX starb, wurde er am 17.10.1404 von den acht im Konklave anwesenden Kardinälen einstimmig zum Papst gewählt. Sein Pontifikat fiel in die Zeit des abendländischen Schismas – Gegenpapst war zu jener Zeit Benedikt XIII.. Vor der Einberufung des Konklaves hatte er den Eid geleistet, alles in seiner Macht Stehende zu unternehmen, um das Schisma zu beenden; eine von ihm einberufene Synode, die eine einigung herbeiführen sollte, kam jedoch nicht zustande. Als sich die Nachricht von seiner Wahl in der Stadt verbreitete, deutete sich eine Rebellion der römischen Ghibellinen-Partei an, die nur durch das Einschreiten von König Ladislaus von Neapel, der Soldaten nach Rom entsandte, verhindert werden konnte. Dennoch mußte Innozenz am 6.8.1405 nach Viterbo fliehen und konnte erst am 13.3.1406 nach Rom zurückkehren, wo er im gleichen Jahr starb.

In der kurzen Zeit seine Pontifikats förderte er die römische Universität und den Frühhumanismus.

Hinweis: Im Hintergrund das Grabmonument Pius’ VI..

Rom, Basilica S. Pietro (Peterskirche)

Lobegott Friedrich Konstantin von Tischendorf

- geb. 18.1.1815 in Lengenfeld (Vogtlandkreis)

- gest. 7.12.1874 in Leipzig

Deutscher Theologe (ev.); Sohn eines Arztes; wuchs in seiner Geburtsstadt auf, in der er auch seine erste Unterrichtung erfuhr, bevor er 1829 auf das Gymnasium nach Plauen kam. Ab 1834 studierte er an der Universität Leipzig Theologie und Philologie und promovierte dort. 1838(39 war er als Lehrer an einer Erziehungsanstalt in Großstädteln bei Leipzig tätig. Nach der Habilitation in Leipzig wurde er Privatdozent, übte diese Tätigkeit aber kaum aus; vielmehr unternahm er ab 1840 mehrere ausgedehnte Studienreisen, die ihn u.a. nach Oxford und London führte, wo er sich längere Zeit aufhielt, nach Frankreich, Italien und in den Nahen Osten, wo er nach Bibelhandschriften suchte. Im Mai 1844 brach er von Kairo aus in das Sinaigebirge auf. Im Katharinenkloster am Berg Sinai stieß er auf 43, in altgriechischer Sprache abgefaßte Pergamentblätter, die Teile der griechischen Übersetzung des Alten Testaments enthielten. Er konnte sie gerade noch retten, den sie warn - wie andere vor ihnen - als Altpapier zu Anheizen von Öfen vorgesehen, und mitnehmen, mußte aber weitere 86 Pergamentseiten zurücklossen. 1845 kehrte er nach Leipzig zurück und begann dort mit der Auswertung seiner Forschungsergebnisse, darunter den Fund aus dem Katharinenkloster, den zu Ehren seines Landesherrn und Gönner König Friedrich August II. von Sachsen Codex Friderico Augustanus (jetzt als Codex Sinaiticus bekannt) nannte. Ende 1845 erfolgte seine Ernennung zum außerordentlichen Professor und 1851 wurde er zum Honorarprofessor berufen; schließlich wurde er 1853 mit dem Ordinariat für Theologie und biblische Paläographie betraut. Als Tischendorf 1859 - diesmal mit finanzieller Unterstützung seitens des Zaren Alexander II. - erneut in den Sinai aufbrach, führte er ein Empfehlungsschrieben des Zaren, Schirmherr der griechisch-othodoxen Kirche, mit sich, das Türen öffnen sollte. Da er weitere Blätter zu erwerben hoffte, reiste er erneut in das Katharinenkloser und fand tatsächlich in der Klosterbibliothek Handschriften, die nicht nur Teile des Alten Testaments, sondern auch das vollständige Neue Testament und weitere Texte enthielten. Der Versuch, die noch fehlenden Handschriften des Codex Sinaiticus käuflich zu erwerben scheiterte, so daß er unverrichteter Dinge nach Kairo zurückkehrte. Aber auf Intervention des Abtes des Klosters in Kairo wurden ihm die Blätter dann doch, wenn auch nur zur Abschrif,t überlassen. Schließlich aber gelang es ihm, den Abt dazu zu überreden, die Pergamenthandschrift dem russischen Zaren zum Geschenk zu machen. 1862 veröffentlichte Tischendorf den Text des dort gefundenen Codex Sinaiticus, die älteste vollständig erhaltene Handschrift des Neuen Testaments, zum 1000. Jubiläum der russischen Monarchie in einer prachtvollen vierbändigen Faksimileausgabe und zusätzlich einer preiswerten Textausgabe.

Leipzig, Neuer Johannisfriedhof Leipzig (jetzt Friedenspark)

Hinweis: Das Garbdenkmal ist nicht mehr vorhanden.

München, St. Ludwig (Ludwigskirche), Seitenkapelle

Omnibus salutem!