Bild:Hans Weingartz (2003, GFDL)

Bild:Hans Weingartz (2003, GFDL)

- geb. 31.12.1937 in Warendorf

- gest. 30.4.2006 in Düsseldorf

Deutscher Journalist, Unternehmer, Präsident des Zentralrates der Juden; 1939 floh seine Familie vor den Nationalsozialisten in das benachbarte Belgien. Während der kleine Paul und seine Mutter, dort von einem Bauern versteckt, überlebten und auch sein Vater die Konzentrationslager Buchenwald, Auschwitz und Dachau überstand, kam seine ältere Schwester Rosa um. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland arbeitete er nach dem Abitur bei der Allgemeinen Jüdischen Wochenzeitung, war ab 1967 Gemeinderat in der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf und übernahm 1984 deren Vorsitz. Im Jahr 1986 eröffnete er in Düsseldorf eine Künstler-Agentur. 1993 wurde Spiegel zu einem der zwei stellvertretenden Präsidenten des Zentralrates der Juden gewählt, die höchste politische und religiöse Repräsentanz der über 100.000 Juden in Deutschland. Nach dem Tod von Ignatz Bubis im Jahr 1999 übernahm Spiegel im Januar 2000 dessen Amt als Präsident des Zentralrats. Eines der wichtigsten Ergebnisse seiner Amtszeiten war die Unterzeichnung des Staatsvertrages zwischen Deutschland und dem Zentralrat im Januar 2003, der der jüdischen Gemeinschaft eine regelmäßige finanzielle Unterstützung zusichert und die Bundesregierung verpflichtet, “das deutsch-jüdische Kulturerbe zu erhalten, den Aufbau einer jüdischen Gemeinschaft in Deutschland zu fördern und ihre Integration in die deutsche Gesellschaft zu unterstützen”.

Düsseldorf, Jüdischer Friedhof

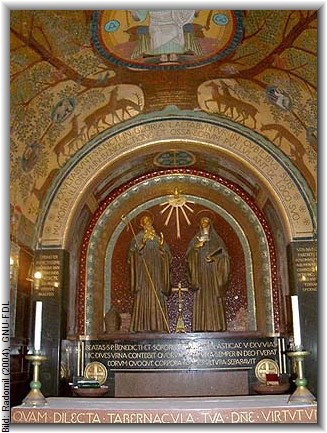

- geb. um 480 bei Nursia (heute Norcia, Umbrien)

- gest. 21.3.547 (?) im Kloster Montecassino

Mönch und Ordersgründer; der Sohn eines begüterten Landbesitzers und Zwillingsbruder der ebenfalls als Heilige verehrten Scholastika (*um 480, †um 542) wurde in eine geschichtlich besonders unruhige Zeit hinein geboren: vier Jahre zuvor war das Imperium Romanum mit der Absetzung des letzten weströmischen Kaiser Romulus Augustus durch Odoaker zusammengebrochen. Regel- und Zügellosigkeit prägten die Jahre und Armut in den Provinzen. Benedikt, der nach ersten Studien in Norcia zu weiterer Ausbildung nach Rom ging, wurde von der Sittenlosigkeit abgestoßen: er zog sich sich schließlich für drei Jahre in eine Höhle in den östlich von Rom gelegenen einsamen Bergen von Subiaco zurück, und bald schlossen sich ihm Mönche des nahen Klosters Vicovaro an und baten ihn, der Nachfolger ihres verstorbenen Abtes zu werden. Als jedoch sein strenges Regiment auf Widerstand stieß und man sogar versuchte ihn zu ermorden, verließ er nach Gründung von zwölf kleinerer Klöstern Subiaco und wandte sich nach Süden, wobei er von einigen seiner Schüler begleitet wurde, und um 529 das Stammklosters der Benediktiner Monte Cassino bei Neapel gründete. Mit seinem Leitsatz "Soli Deo placere cupiens" (Allein Gott zu gefallen begierig) war er der Verfasser der für den täglichen Klosteralltag geschriebenen “Regula Benedicti”, die zur Richtschnur des gesamten westlichen Mönchstums wurden. “Ora und labora” (Bete und arbeite) war eine seiner Forderungen, denn “Der Müßiggang ist ein Feind der Seele. Deshalb müssen sich die Brüder zu gewissen Zeiten mit Handarbeit beschäftigen, zu anderen Stunden mit dem Lesen heiliger Bücher.” Das ganze Leben im Kloster sollte so verlaufen, “ut in omnibus glorificetur Deus” (auf daß in Allem Gott gelobt würde). (Tag: 11.7.); gilt als Patron für eine gute Sterbestunde.

Montecassino, Krypta des Klosters

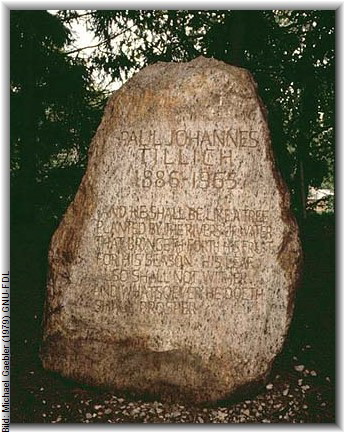

- geb. 20.8.1886 in Starzeddel b. Guben

- gest. 22.10.1965 in Chicago

US-amerikanischer Theologe und Religionsphilosoph deutscher Herkunft; war im Ersten Weltkrieg von 1914 bis 1918 Feldprediger und gründete nach dem Ende des Krieges mit G. Dehn u.a. den Bund der Religiösen Sozialisten Deutschlands. 1924 wurde Tillich als Professor für Systematische Theologie und Philosophie an die Universität Marburg berufen, 1925 für Religions- und Sozialphilosophie nach Dresden, und seit 1927 war er zugleich Professor in Leipzig. 1929 wurde er Professor für Philosophie und Soziologie in Frankfurt am Main als Nachfolger Max Schelers (*1874, †1928). Als führender “religiöser Sozialist” belegten ihn die Nationalsozialisten nach der Machtergreifung 1933 mit einem Lehrverbot; er emigrierte daraufhin in die USA, wo er 1940 die Staatsbürgerschaft erlangte, und war von 1938 bis 1955 Professor für philosophische Theologie am Union Theological Seminary in New York, von 1955 bis 1962 an der Harvard University, sowie anschließend in Chicago.

Werke u.a.: Systematic Theology, 3 Bde., 1951-63, dt. Systematische Theologie)

Auszeichnungen u.a.: Friedenspreis des Deutschen Buchhandels (1962).

New Harmony (Indiana), Paul Tillich Park

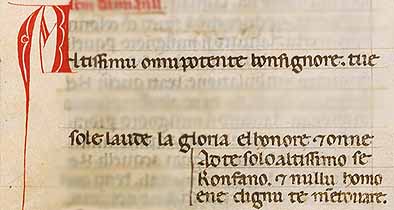

Franz von Assisi eigentl. Giovanni Bernardone [ital. Francesco d'Assisi, latinisiert Franciscus, Franziskus]

- geb. 1181 od. 1182 in Assisi

- gest. 3.10.1226 in Assisi

Ordensstifter; entstammte einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie. Nach Krankheit und Bekehrungserlebnissen verzichtete Franziskus, der in seiner Jugend ein ausschweifendes Leben geführt hatte, auf Beruf und bürgerliches Leben, lebte seit 1208 als Bettler und Wanderprediger und widmete sich der Pflege der Aussätzigen. 1209 schlossen sich ihm die ersten Gleichgesinnten an. Die schnell wachsende Anhängerschaft verband Franz von Assisi zum »Orden der Minderen Brüder« (Franziskaner) und verpflichtete sie in einer ersten, auf Texten des Neuen Testaments basierenden Regel zu einem Leben in Armut und Buße im Dienst an den Menschen und an der Kirche. Papst Innozenz III. billigte die für die Zeit neue Lebensform 1210 zunächst mündlich, Honorius III. endgültig 1223 durch päpstliche Bulle. 1212 schloß sich die adlige Klara von Assisi der Bewegung an und begründete mit den Klarissen den weiblichen Zweig der franziskanischen Gemeinschaft. Franz von Assisi selbst trat 1220 von der Leitung des Ordens zurück (Rückzug auf den Monte Alverno). Die Leiden seiner letzten Lebensjahre verstand er als Nachfolge des Gekreuzigten. Seine Stigmatisation 1224 ist der erste belegte Fall dieses Phänomens. Die Frömmigkeit Franz von Assisis wurde stark durch Einfühlsamkeit und Gebet, weniger durch theologische Gelehrsamkeit bestimmt. Als Beispiel dafür gilt neben seinen Gebeten besonders der Sonnengesang (1224)1. Bereits zwei Jahre nach seinem Tod wurde Franz von Assisi von Gregor IX. heilig gesprochen, und er ließ eine Grabeskirche für ihn errichten - ein geschickter Schachzug, um den heftigen Kritiker der Amtskirche für diese zu vereinnahmen. (Tag: 4.10.).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Sonnengesang (1. Strophe)

Altissimu onnipotente bon signore,

tue so le laude la gloria e l’honore et onne benedictione.

Ad te solo, altissimo, se konfano,

et nullu homo ene dignu te mentovare.

Höchster, allmächtiger, guter Herr,

dein sind der Lobpreis, die Herrlichkeit und Ehre und jeglicher Segen.

Dir allein, Höchster, gebühren sie,

und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen.

|

Assisi, Basilika San Francesco

Illustration von 1868

Illustration von 1868

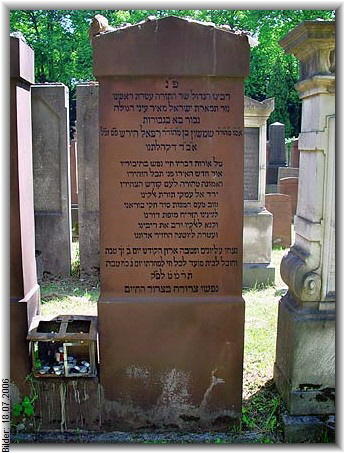

- geb. 20.6.1806 in Hamburg

- gest. 31.12.1888 in Frankfurt am Main

Rabbiner und jüdischer Theologe; als Begründer und zentrale Figur einer neuen orthodoxen Richtung im Judentum und des Prinzips der “Tora im derekh erez” (Torah zusammen mit der respektvoller Lebensführung) sprach er sich einerseits für die Einhaltung der traditionellen religiösen Gebote aus, förderte aber auch die politische und kulturelle Integration in die deutsche Gesellschaft. So wurden Predigten in deutscher Sprache gehalten und säkulare Fächer in jüdischen Schulen eingeführt. In seiner Geburtsstadt genoß er eine traditionelle jüdische Erziehung durch Rabbiner Chacham Isaac Bernays, im Alter von 20 Jahren ging er nach Mannheim auf die Jeschiwa (Talmudhochschule) des Rabbiners Jakob Ettlinger, seinerzeit der bedeutendste Talmudgelehrte im deutschen Judentum, und erhielt schon nach einem Jahr ein Diplom als Rabbiner. Bevor er 1830 zum Landesrabbiner in Oldenburg berufen wurde, studierte er an der Universität von Bonn Geschichte und Philosophie, ohne die Studien jedoch mit Diplom abzuschließen. Dort freundete er sich mit Abraham Geiger (*1810, †1874) an, der später jedoch als Protagonist des Reformjudentums zu seinem Antagonisten wurde. Ab 1847 war er Landesrabbiner von Mähren in Nikolsburg und wurde 1851 zum Rabbiner der im gleichen Jahr gegründeten orthodoxen “Israelitischen Religionsgesellschaft” in Frankfurt am Main berufen, die unter seiner Leitung zu einer Gemeinde mit 500 Familien anwuchs. Außerdem gründete er dort 1853 die Realschule und das Lyzeum, die bis 1939 an der Stelle bestanden haben, an der sich heute der 1962 errichtete Anbau des Heinrich-von-Gagern-Gymnasiums befindet. Über die Grenzen  Frankfurts hinaus wirkte er durch die Herausgabe der Monatszeitschrift Jeschurun und durch zahlreiche Publikationen.

Frankfurts hinaus wirkte er durch die Herausgabe der Monatszeitschrift Jeschurun und durch zahlreiche Publikationen.

Gedächnistafel am Heinrich-von-Gagern-Gymnasium in Frankfurt am Main.

Werke u.a.: Neunzehn Briefe über das Judentum (1836).

Frankfurt am Main, Jüdischer Friedhof (Rat-Beil-Str.)

Frère Roger eigentl. Roger Schutz-Marsauche

Bild: Michael König (12/2001, de.wikipedia, GNU-FDL)

Bild: Michael König (12/2001, de.wikipedia, GNU-FDL)

- geb. 12.5.1915 in Provence (Bez. Grandson, Kt. Waadt)

- gest. 16.8.2005 in Taizé

Schweizerischer Theologe (ev.); studierte evangelische Theologie in Lausanne und Straßburg, kam mit seiner Schwester Geneviève im August 1940 nach Taizé und verbarg dort Flüchtlinge vor der Verfolgung und dem Zugriff durch die Gestapo, die seit der Besetzung Frankreichs durch die deutschen Truppen Oppositionelle und Juden verfolgte. Als das Versteck 1942 entdeckt und durch die Gestapo ausgehoben wurde, befand er sich gerade in seinem Heimatland. 1944 kehrte er nach dem Abzug der Deutschen nach Taizé zurück; dort gründete er 1949 die Communauté de Taizé (die ökumenische Bruderschaft von Taizé) und war deren Prior bis zu seinem Tode. Frère Roger erlag den Verletzungen, die ihm die vermutlich geistesgestörte Rumänin Luminita Solcan mit Messerstichen während der Abendandacht in der Versöhnungskirche der Communauté de Taizé am 16.8. 2005 zugefügt hatte.

Auszeichnungen u.a.: Friedenspreis des Deutschen Buchhandels (1974), Internationaler Karlspreis der Stadt Aachen (1989).

Taizé (Bourgogne), Gemeindefriedhof

Leipzig, Südfriedhof

- geb. 23.2.1813 in Leipzig

- gest. 4.3.1890 in Leipzig

Deutscher Theologe (luth); Sohn eines Altwarenhändlers, Tapezierers und Polsterers, studierte seit 1831 und promovierte 1835 in Leipzig zum Dr. phil., arbeitete in den nächsten Jahren als Privatgelehrter, erwarb den Grad eines Lizentiaten der Theologie und habilitierte sich 1842, wurde 1844 Professor in Leipzig und folgte 1846 dem Ruf nach Rostock als Professor für Altes Testament. Seit 1850 lehrte er in Erlangen und seit 1867 in Leipzig. Er gründete 1863 die Judenmissionszeitschrift Saat auf Hoffnung, die er 25 Jahre lang leitete, 1871 den Zentralverein für die Mission unter Israel und 1886 in Leipzig ein Seminar zur Ausbildung von Kandidaten der Theologie für den Judenmissionsberuf, das nach ihm genannte Institutum Judaicum Delitzschianum. 1877 erschien im Verlag der Britischen und Ausländischen Bibelgesellschaft in London seine Übersetzung des Neuen Testaments ins Hebräische.

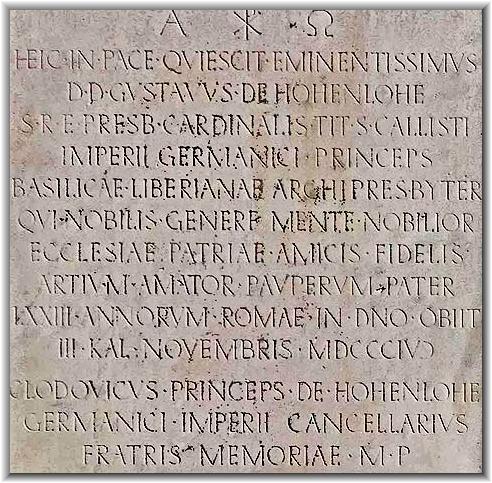

Gustav Adolf Prinz zu Hohenlohe-Schillingsfürst

- geb. 26.2.1823 in Rotenburg an der Fulda

- gest. 30.10.1869 in Rom

Deutscher Kurienkardinal; Sohn von Franz Joseph zu Hohenlohe-Schillingsfürst und der Fürstin Konstanze, née Prinzessin zu Hohenlohe-Langenburg; einer seiner vier Brüder war Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst (*1819, †1901), der spätere Reichskanzler des Deutschen Kaiserreiches und preußischer Ministerpräsident. Er studierte an den Universitäten in Breslau und München Katholische Theologie und wurde 1846 Mitglied der Academia Ecclesiastica in Rom. Nach der Priesterweihe 1849 wurde er päpstlicher Großalmosenier und 1857 Titularbischof von Edessa in Osrhoëne. Die Bischofsweihe spendete ihm am 22.11.1857 in der Sixtinischen Kapelle Papst Pius IX.. 1851 gab er eine Reihe von Arbeiten in Auftrag, um die Anlage der Villa d’Este vor dem Verfall zu retten.

Gegner des 1. Vatikanums und vor allem der Unfehlbarkeit des Papstes.

Vatikanstaat, Campo Santo Teutonico

Omnibus salutem!