- geb. zwischen 7 und 4 v.Chr. in Bethlehem, Kapernaum oder Nazareth

- gest. vermutlich 7.4.30 in Jerusalem

Begründer der christlichen Religion, einer Religion der Nächstenliebe (“Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst!”) und Versöhnung (“Schlägt Dich jemand auf die Wange, halte ihm auch die andere hin!”). Da Jesus keine eigenen schriftlichen Zeugnisse hinterlassen hat, stützen sich die Erkenntnisse zur Geschichte seines Lebens und Wirkens auf die vier Evangelien (des Matthäus, Lukas, Markus und Johannes) sowie einige apokryphe (nicht zum biblischen Kanon gerechnete jüdische oder christliche Zusatzschriften zum Alten Testament oder Neuen Testament) Schriften. Jesus war der älteste Sohn des aus Nazareth stammenden Zimmermanns Josef, eines Abkömmling König Davids, und dessen Frau Maria. Laut Markus (Kap. 6.3.) hat er von seinem Vater das Bauhandwerk erlernt. Bereits früh diskutierte er mit den Pharisäern. Nach seiner Begegnung mit Johannes (dem Täufer) ließ er sich von diesem taufen, trat ab 28 als Wanderprediger öffentlich auf und begann das unmittelbar bevorstehende Reich Gottes zu verkündigen. In der Bergpredigt (Matthäus Kap. 5-7) forderte er unbedingte Nächstenliebe sowie u.a. Verzicht auf Besitz und jegliche Gewalt. Hierin in Widerspruch zu den Ansprüchen der weltlichen Herrscher geraten, wurde er, nachdem er zum Passahfest in Jerusalem einzog und von den Bewohnern gefeiert wurde, dem Herodes Antipas als Umstürzler endgültig verdächtig, von einem seiner zwölf Apostel, Judas Ischariot, für 30 Silberlinge verraten, im Garten Gethsemane gefangen genommen, zunächst wegen Falschprophetie vor das Tribunal des Hohenpriesters Kaiphas geführt und dort v erurteilt, jedoch, da ein Todesurteil nicht vollstreckt werden durfte, schließlich vor den Statthalter des Kaiser Augustus für Judäa, Pontius Pilatus, mit dem Vorwurf gebracht, die Autorität der römischen Macht zu untergraben und umstürzen zu wollen. Dieser verurteilte Jesus als “König der Juden” (sic: I.N.R.I., Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum), um ein Exempel gegen jene zu statuieren, die Judäa Unabhängigkeit von der Fremdherrschaft zu bringen gedachten (Zeloten=Eiferer) zum Tode nach römischen Gesetzen, d.h. zum Tode am Kreuz nach vorhergehender Geißelung. Auf dem Weg nach Golgata, der “Schädelstätte” vor den Mauern Jerusalems, mußte Jesus sein Kreuz selber tragen. Dort wurde er mit zwei Zeloten an das Kreuz geschlagen. Kurz vor seinem Tod soll Jesus in Aramäisch ausgerufen haben: “Eli, Eli, lama asabtani!”1. Einen von römischen Soldaten angebotenen, mit Myrrthe versetzten Betäubungstrank lehnte Jesus ab, nahm jedoch bevor er verschied

erurteilt, jedoch, da ein Todesurteil nicht vollstreckt werden durfte, schließlich vor den Statthalter des Kaiser Augustus für Judäa, Pontius Pilatus, mit dem Vorwurf gebracht, die Autorität der römischen Macht zu untergraben und umstürzen zu wollen. Dieser verurteilte Jesus als “König der Juden” (sic: I.N.R.I., Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum), um ein Exempel gegen jene zu statuieren, die Judäa Unabhängigkeit von der Fremdherrschaft zu bringen gedachten (Zeloten=Eiferer) zum Tode nach römischen Gesetzen, d.h. zum Tode am Kreuz nach vorhergehender Geißelung. Auf dem Weg nach Golgata, der “Schädelstätte” vor den Mauern Jerusalems, mußte Jesus sein Kreuz selber tragen. Dort wurde er mit zwei Zeloten an das Kreuz geschlagen. Kurz vor seinem Tod soll Jesus in Aramäisch ausgerufen haben: “Eli, Eli, lama asabtani!”1. Einen von römischen Soldaten angebotenen, mit Myrrthe versetzten Betäubungstrank lehnte Jesus ab, nahm jedoch bevor er verschied  Weinessig von den anwesenden Juden an. Noch am selben Abend wurde sein Leichnam nach jüdischer Sitte einbalsamiert und in ein Felsengrab gelegt, das mit einem Felsen verschlossen wurde. Nach der Vorstellung der christlichen Welt hat Gott seinen Sohn sterben lassen, um durch seinen Tod und die Auferstehung die Menschen von ihren Sünden zu erlösen.

Weinessig von den anwesenden Juden an. Noch am selben Abend wurde sein Leichnam nach jüdischer Sitte einbalsamiert und in ein Felsengrab gelegt, das mit einem Felsen verschlossen wurde. Nach der Vorstellung der christlichen Welt hat Gott seinen Sohn sterben lassen, um durch seinen Tod und die Auferstehung die Menschen von ihren Sünden zu erlösen.

Jesus und Maria in der Darstellung des jüngsten Gerichts von Michelangelo (Sixtinische Kapelle) ![]()

_________________________________________________________

1 Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?

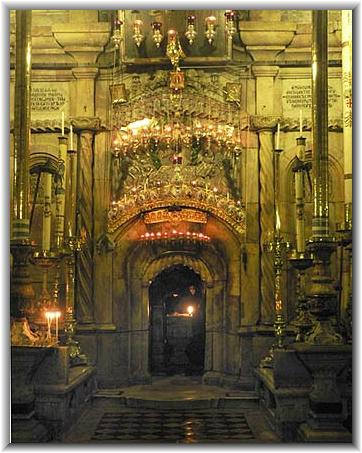

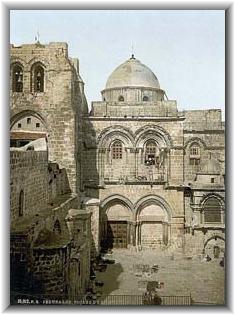

Jerusalem, Grabeskirche

Ignatius von Loyola eigentl. Inigo López Oñaz y Loyola

- geb. 31.5.1491 auf Schloß Loyola (Provinz Guipúzcoa)

- gest. 31.7.1556 in Rom

Geistlicher adliger, baskischer Abstammung, Gründer des katholischen Jesuitenordens; diente schon im Knabenalter als Page am Hofe und später beim Militär, dessen Dienst er aufgrund einer 1521 bei der Verteidigung Pamplonas gegen französische Truppen zugezogenen Verwundung quittieren mußte. Noch auf dem Krankenlager wandte sich nun dem Studium religiöser Schriften zu und wurde durch mystische Erlebnisse bekehrt, so daß aus dem Ritter ein Pilger geworden war, als er gesundheitlich wieder hergestellt war. Von der Inquisition bespitzelt und zur “ernsten” Befragung zitiert, verließ er nach Studien in Alcalá de Henares und Salamanca Spanien und begann ab 1528 in Paris an der Sorbonne Studien, die er im März 1534 abschloß. Im August des selben Jahres gründete er zusammen mit Freunden eine religiöse Gemeinschaft, aus der sich später der Orden Societas Jesu (SJ) entwickelte, die sich Armut, Keuschheit und Mission in Palästina zum Ziel setzte. 1537 erfolgte in Venedig die Weihe zum Priester. Da wegen der kritischen politischen Lage an eine missionarische Tätigkeit in Palästina nicht mehr zu denken war, begaben sich die Mitglieder der Bruderschaft nach Rom und erhielten von Papst Paul III. - zunächst mündlich - die Zustimmung zur Gründung des Ordens (die offizielle, schriftliche Bestätigung erfolgte 1540), der, wie eine militärische Einheit aufgebaut, in ablouter Loyalität gegenüber der katholischen Kirche der Ausbreitung, Festigung und Verteidigung des katholischen Glaubens dienen, auch gegen den aufkommenden Protestantismus mit Argumenten angehen sollte. 1541 wurde Ignatius zum Generalobersten des Ordens gewählt. 1609 wurde er selig gesprochen und 66 Jahre nach seinem Tode von Papst Gregor XV. 1622 heilig gesprochen. Sein Festtag: 31.7.

Rom, Il Gesù

Katharina von Siena eigentl. Caterina Benincasa

- geb. 25.3.(?) 1347 in Siena

- gest. 29.4.1380 in Rom

Italienische Dichterin, Mystikerin und Kirchenlehrerin; Tochter des Tuchtrockners Jacopo Benincasa und dessen Frau Lapa Piacenti; bereits als Kind berichtete sie von Visionen, trat im Alter von 16 Jahren in den Dritten Orden der Dominikaner ein; 1374 wurde Raimund von Capua, der spätere Ordensgeneral der Dominikaner, auf sie und ihre erstaunlichen Fähigkeiten aufmerksam. Am 14.1375 erfolgte vor einem Kreuz in Pisa ihre Stigmatisation, wobei nur sie selber die Wundmale Jesu auf ihrem Körper sehen konnte. Aufgrund ihrer Visionen fühlte sie sich berechtigt, sich in weltliche Dinge einzumischen, so reiste sie 1376 in der Absicht nach Avignon, wo die Päpste seit 1309 residierten, sich für die Florentiner einzusetzen, die sich im Krieg mit dem Papst befanden. Ihre Mission scheiterte am Widerstand Gregors XI., es gelang ihr jedoch den Papst zur Rückkehr nach Rom zu bewegen. Auch weiterhin bemühte sie sich, einen Friedensprozeß einzuleiten, sorgte sich um das Christentum nach dem Beginn des seit 1378 bestehenden Kirchenschisma und unterstütze Urban VI. in dem Bemühen, die Einheit der Kirche wieder herzustellen. Katharina, die 1461 durch Papst Pius II. heilig gesprochen wurde, ist zugleich Patronin des Dominikanerordens, Italiens und der Stadt Siena; Papst Paul VI. erhob sie 1970 zur Kirchenlehrerin; ihr Festtag: 29.4.

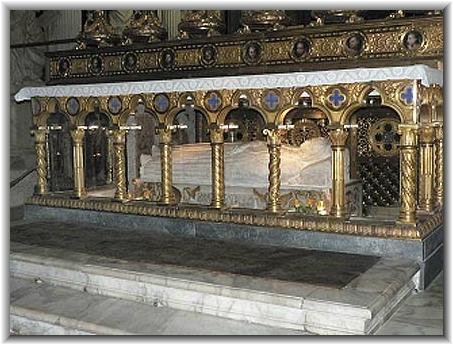

Rom, S. Maria sopra Minerva

Roberto Francesco Romolo Bellarmino

- geb. 4.10.1542 in Montepulciano

- gest. 17.9.1621 in Rom

Italienischer Theologe und Kirchenlehrer (kath.); trat 1542 in den Orden der Jesuiten ein und wurde 1570 zum Priester geweiht, war zunächst Professor an der Universität in Löwen, hielt ab 1576 Vorlesungen in Rom über die aus der Lutherischen Reformation erwachsenden Konflikte. 1599 wurde er zum Kardinal ernannt und war von 1602 bis 1605 Erzbischof von Capua, kehrte anschließend zurück nach Rom, um dort seine wissenschaftlichen Arbeiten fortzuführen. Er galt im übrigen als Verehrer des Wissenschaftlers und Christen Galileo Galilei, obwohl er ihm verboten hatte, seine Thesen über die Stellung der Erde im Sonnensystem zu veröffentlichen. Mit seinem Hauptwerk Disputationes de controversiis christianae fidei... (1586-93; dt. Streitschriften über die Kampfpunkte des christlichen Glaubens) erschien die erste umfassende Auseinandersetzung mit dem Protestantismus von Seiten der katholischen Theologie vor. Sein Festtag: 17.9.

Rom, S. Ignazio

- geb. 15.2.1791 in Oberkleen (heute z. Langgöns)

- gest. 23.2.1837 in Darmstadt

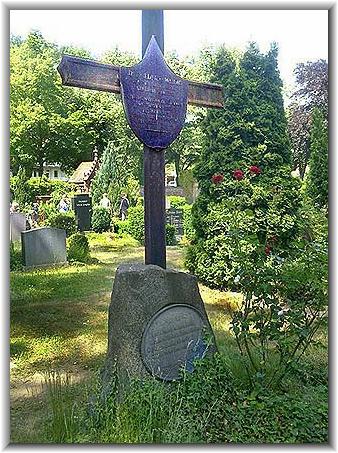

Deutscher Theologe (ev.), Pädagoge und Publizist; Sohn eines Oberförsters; studierte in Gießen ab 1808 Theologie. Als Konrektor an der Butzbacher Lateinschule, an der er selbst früher zur Schule gegangen war, führte er nach dem Vorbild Friedrich Ludwig Jahns mit seinen Schülern Turn- und Exerzierübungen durch und gründete um 1814 einen Turnplatz auf dem Schrenzer im heutigen Naturpark Hochtaunus (weshalb man ihn später auch als „hessischer Turnvater“ bezeichnete). In den Fokus der Behörden geriet er, als er sich im Unterricht auch politisch betätigte, sich als Liberaler für ein vereinigtes Deutschland als demokratischer Nationalstaat einsetzte; er konnte deswegen auch nicht an dem Hambacher Fest teilnehmen, an dessen Vorbereitungen er teilgenommen hatte. Aber er war in seiner Heimat und im Mittelrheingebiet einer der maßgeblichen Protagonisten und Wegbereiter des Vormärz, der Zeit vor der Märzrevolution von 1848/49. Mehrfach wurde er verhaftet und im April 1834 vom Dienst suspendiert und nach Ober-Gleen (heute zu Kirtorf, Volgelsberg) strafversetzt, wo er kurzzeitig als Pfarrer tätig war. 1834 verbreitete er illegal vier Ausgaben des Leuchter und Beleuchter für Hessen. Ebenfalls 1834 begegnete er Georg Büchner, der ihm ein Manuskript übergab, das Weidig ohne Zustimmung des Autors als Hessischen Landboten veröffentlichte und ihn auch selbst und mittels seiner Schüler verbreitete. Während Büchner sich durch rechtzeitige Flucht nach Straßburg und in die Schweiz rettete, wurde Weidig arrestiert, in die Klosterkaserne zu Friedberg überstellt und schließlich im Juni 1835 in das Arresthaus nach Darmstadt verlegt, wo er, nachdem er selbst verletzte, um sich das Leben zunehmen, in seiner Zelle schwer verletzt aufgefunden wurde; als endlich ein Arzt eintraf, war Weidig bereits tot.

Inschrift: Vaterland, dein sei mein Leben, dein mein Fürchten, Hoffen, Streben, und zum Lohne gieb (sic!) dafür Grab in freier Erde mir. Weidig

Darmstadt, Alter Friedhof

- geb. in Barcelona

- gest. ~ 290

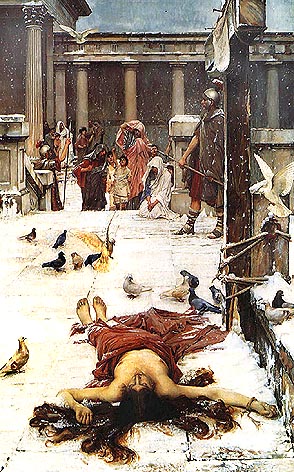

Spanische Märtyrerin; wurde als Christin während der Christenverfolgungen unter Kaiser Diocletian (* zwischen 236 und 245, † um 312) im Alter von 13 oder 14 Jahren gefoltert. Sie soll am Kreuz gestorben sein, nachdem man sie gequält und die Augen ausgestochen hatte. Der Überlieferung nach soll es am Tage ihres Todes geschneit und der Schnee ihren Körper bedeckt haben. Allerdings sollen ihre Märtyrerakten gefälscht worden sein; sie haben große Ähnlichkeit mit denen der Eulalia von Merida (†10.12.304 in Mérida), weshalb sie oft mit dieser identifiziert wird.

Die Verehrung Eulalias - besonders in Barcelona - ist seit dem 7. Jahrhundert nachgewiesen.

|

Saint Eulalia (pinxit John William Waterhouse, 1885)

Barcelona, La Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia (Krypta)

Hinweis: Die Reliquien Eulalias befanden sich bis zum 14. Jahrhundert in der Kirche Santa Maria del Mar.

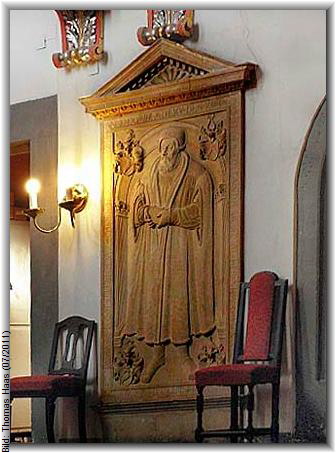

Eisenach, Georgenkirche, Altarraum

- geb. 3.12.1483 in Torgau

- gest. 14.5.1565 in Eisenach

Deutscher Theologe und Bischof; besuchte 1497 die Leipziger Thomasschule, studierte ab Sommer 1500 an der Universität Leipzig und war später Professor der Theologie in Wittenberg und ein enger Vertrauter von Martin Luther, dessen Plan, die Thesen zu veröffentlichen, er kannte und denen er nach anfänglicher Zurückhaltung zustimmte. 1519 begleitete er Luther zur Leipziger Disputation. Im selben Jahr bemühte er sich um die Reform der Universität, konsequenterweise um die Abschaffung der Reliquiendienste und der Pfründe. 1521 begleitete er Luther zum Reichstag nach Worms, zu dem jener vorgeladen worden war; auf dem Rückweg von dort war er Zeuge der vorgetäuschten Gefangennahme Luthers. In der folgenden Zeit fungierte Amsdorf als Verbindungsmann zwischen den Wittenbergern, dem Kurfürsten und Luther und trieb neben Melanchthon die Reformation weiter voran. Während Luthers Aufenthalt auf der Wartburg versah er das Wittenberger Pfarramt, war ab 1542 als Bischof von Naumburg der erste lutherische Bischof Deutschlands. Allerdings mußte er nach den Schmalkaldischen Kriegen 1546 sein Amt aufgeben. Amsdorf wirkte später bei der Gründung der Universität Jena mit, die die Lehre Luthers gegen die Reformuniversität in Wittenberg bewahren sollte. Seine letzten Jahre verbrachte er bei seiner Schwester in Eisenach.

- geb. ~ 1200 in Saint-Gilles (Dép. Gard)

- gest. 29.11.1268 in Viterbo

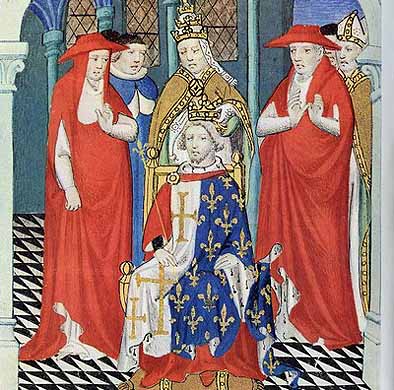

Papst (1265-68); war zunächst Berater am Hof des Grafen von Toulouse und im Rat Ludwigs des Heiligen. 1256, nachdem seine Gemahlin verstorben war, wurde er zum Priester geweiht. 1257 wurde er Bischof von Le Puy, 1259 Erzbischof von Narbonne und 1261 Kardinalbischof von Sabina. Am 5.2.1265 wurde er in Perugia zum Nachfolger Urbans IV. gewählt. Wie schon seine Vorgänger war er ein Gegner der Staufer-Kaiser, die mehr und mehr ihres Einflusses in Italien verlustig gingen. Am 18.11.1267 belegte er den letzten Staufer Konradin mit dem Kirchenbann, da dieser sich nicht unterwerfen wollte. Er erklärte Karl von Anjou zu einem paciarus generalis (allgemeinen Friedensstifter), krönte ihn am 6.1.1268 zum König und belehnte ihn am 28.6.1268 mit Sizilien, nachdem Karl 1266 bei Benevent über den Staufer Manfred, den Sohn Friedrichs II., und 1268 bei Tagliacozzo über Konradin, gesiegt und ihn in Neapel hatte hinrichten lassen. Die Belehnungsbulle verbot, daß jemals wieder ein deutscher Kaiser Herrscher des Südreiches werden durfte (erst Leo X. setzte diese Bulle wieder außer Kraft, indem er den Kaiser Karl V. am 28. Mai 1521 mit dem Königreich Neapel belehnte).

Klemens IV. verfaßte die consultationes, die von der Praxis der Inquisition handeln.

|

Papst Clemens IV. krönt Karl von Anjou zum König von Sizilien

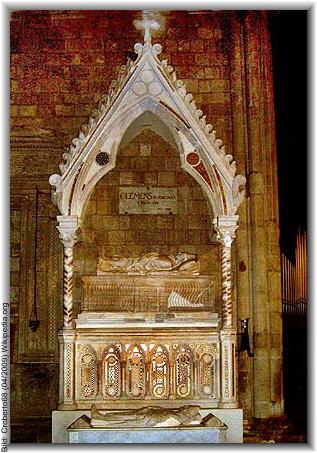

Viterbo, Basilica di San Francesco

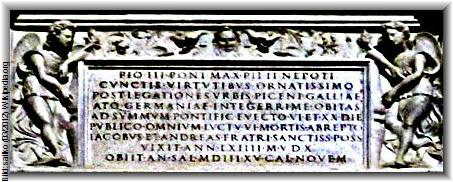

Pius III. Francesco Todeschini Piccolomini

- geb. 29.5.1439 in Siena

- gest. 18.10.1503 in Rom

Papst (22.9. bis 18.10.1503); Sohn eines Juristen; studierte in Wien und Perugia Rechtswissenschaften und schloß sein Studium mit dem akademischen Grad eines Dr. jur. can. in Perugia ab. Unmittelbar nah seiner Wahl zum Papst ernannte ihn sein Onkel Papst Pius II. zum Domherrn in Siena, im Jahr 1459 zum Bischof von Siena und am 5.3.1460 zum Kardinal. Am 22.9.1503 wählten die Kardinale ihn im Konklave zum Papst. Der an Gicht und einer fragilen Gesundheit leidende Pius starb bereits im Folgemonat, so daß die in ihn gesetzten Erwartungen in seine Integrität und in eine Reform der Kirche nicht zum Tragen kommen konnten.

Rom, S. Andrea della Valle

Hripsime auch Rhipsime, Rhipsima [armenisch Հռիփսիմէ]

- geb. in Rom

- gest. ~ 300 in Wagharschapat (heute Etschmiadsin, Armenien)

Heilige und Mätyrerin;

vor allem in der armenisch-apostolischen Kirche als Heilige verehrt.

Omnibus salutem!