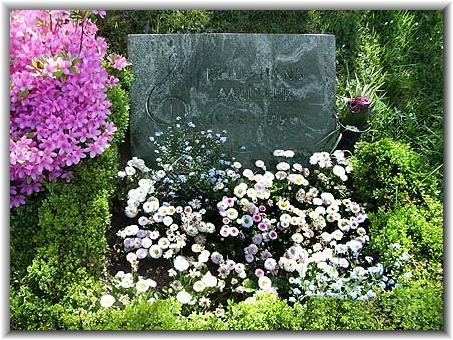

- geb. 10.4.1928 in Dresden

- gest. 26.12.1990 in Baden-Baden

Deutscher Orchesterleiter und Komponist; besuchte die Kreuzschule in Dresden und war Sänger im dortigen Kreuzchor. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges studierte er an der Musikschule in Heidelberg und war seit 1949 beim Südwestfunk in Baden-Baden als Pianist, Komponist und Arrangeur tätig. Nachdem Kurt Edelhagen den Sender verlassen hatte, um beim Westdeutschen Rundfünk in Köln zu arbeiten, wurde Müller im Herbst 1958 dessen Nachfolger. Er gründete das SWF-Tanzorchesters, das er bis 1979 leitete. Mit ihm unternahm er sehr erfolgreiche Tourneen durch Asien und Amerika. Müller komponierte zahlreiche Musikstücke zur Untermalung oder als Titelmusik von Filmen und Fernsehserien wie z.B. Der Forellenhof, Salto Mortale, Die Powenzbande sowie für die ARD-Kriminalfernsehserie Tatort. Häufig war er insbesondere bei den großen Sonnabendsendungen mit seiner Band im Fernsehen zu hören und sehen. Außerdem produzierte Müller zahlreiche Schallplatten mit Tanzmusik aber auch Jazz.

Baden-Baden, Hauptfriedhof

- geb. 25.4.1850 in Rastatt

- gest. 17.7.1927 in Baden-Baden

Deutsche Pianistin und Komponistin; Tochter eines Offiziers; zunächst von ihren Eltern erzogen, erhielt sie 1866 Klavierunterricht bei dem Hofkapellmeister Wilhelm Kalliwoda in Karlsruhe und zusätzlich bei Anton Haizinger Gesangsstunden. Ein Jahr später debütierte sie als Pianistin und spielte im Jahr 1868 das Es-Dur Konzert von Beethoven sowie das g-Moll Konzert von Mendelssohn Bartholdy in Karlsruhe. 1870 machte sie die Bekanntschaft von Franz Lachner und Anton Rubinstein. Im Sommer 1873 erhielt sie Klavierunterricht durch Clara Schumann in Baden-Baden und im Februar des Folgejahres führte sie eine Konzertreise nach Utrecht, Arnheim, Rotterdam, Den Haag und nach Amsterdam. 1884 lernte sie auf einer Reise nach Österreich in Wien Eduard Hanslick und Johannes Brahms kennen. In Salzburg wurde sie Mitglied des Mozarteums. In die Münchner Jahre bis 1885 fällt die Zeit ihrer größte Produktivität. So gewann sie beispielsweise den ersten Preis für ihre Cellosonate op.17 bei einem Kompositionswettbewerb. Nach Stationen in München und Wiesbaden ließ sie sich im Jahr 1893 in Baden-Baden nieder, wo sie bis zu ihrem Tode wohnte.

Barbara eigentl. Monique Andrée Serf

- geb. 9.6.1930 in Paris

- gest. 24.11.1997 in Neuilly-sur-Seine

Französische Chansonsängerin und Komponistin; Tochter eines Elsässer jüdischen Glaubens und einer aus Odessa stammenden Mutter; ihren Eltern flohen mit ihr nach der Besetzung Frankreichs durch deutsche Truppen während des Zweiten Weltkrieges 1943 nach Saint-Marcellin (Dép. Isère), wo sie sich die Familie vor dem Zugriff des mit Nazi-Deutschland kollaborierenden Vichy-Regimes verstecken mußten. Nach der Befreiung Frankreichs erhielt sie Gesangs- und Klavierunterricht und schrieb sich 1947 am Pariser Konservatorium ein, wo sie klassische Musik studierte. Nach ersten musikalischen Auftritten Ende der 1940er Jahre im Kabarett “La Fontaine des Quatre Saisons” in Paris, lebte sie von 1950 bis 1952 in Brüssel, wo sie in Künstlerkreisen verkehrte und vor Freunden Chansons von Édith Piaf, Juliette Gréco und Germaine Montéro vortrug. Nach ihrer Rückkehr nach Paris lernte sie Jacques Brel und später auch Georges Brassens kennen, mit deren Liedern sie auftrat. 1957 nahm sie in Brüssel eine erste Single auf. Ihr künstlerischer Durchbruch kam 1965 mit dem Album Barbara chante Barbara. Nach einem Gastspiel in der deutschen Universitätsstadt Göttingen im Juli 1964 am dortigen “Jungen Theater” schrieb sie das Chanson Gottingen, in dem sie ihre gesammelten Eindrücke verarbeitete und das sie als einen Beitrag zur Völkerverständigung ansah. Ende der 1960er Jahre wurden auch in Deutschland einige ihrer Chansons veröffentlicht. Ihr Versuch in den 1970er Jahren auch als Schauspielerin zu reüssieren mißlang. Ihr letztes Studioalbum Barbara wurde 1996 veröffentlicht. Neben ihrem Gesang schrieb sie auch immer wieder eigene Lieder. In ihren letzten Lebensjahren setzte sich Barbara intensiv für den Kampf gegen AIDS ein.

Lieder u.a.: Ma plus belle histoire d'amour, Il Pleut sur Nantes, La Solitude.

- geb. 29.4.1870 in Wien

- gest. 9.4.1934 in Wien

Österreichischer Kapellmeister, Dirigent und Komponist; trat 1891, wie zuvor schon sein Vater, in das K.u.k. Infanterieregiment der Hoch- und Deutschmeister Nr. 4 ein und wurde nach Beendigung der 3-jährigen Militärzeit Beamter der Staatsdruckerei. 1921 wurde Jurek als Oberkontrollor i. R. Ehrenmitglied des Deutschmeisterbundes. Er machte sich sowohl als Militärkapellmeister und Chordirigent als auch als Komponist des bekannten Deutschmeister-Regimentsmarsches, den er 1893 dem Infanterieregiment No. 4 Hoch- und Deutschmeister widmete, einen Namen. Jurek komponierte über 300 Werke für Orchester sowie Tanzmusik, Lieder und Werke für Blasmusik. Mit dem 1955 unter der Regie von Ernst Marischka gedrehten Spielfilm Die Deutschmeister (1955) mit Siegfried Breuer junior als Jurek, sowie Romy und Magda Schneider in weiteren Hauptrollen wurde ihm ein Denkmal gesetzt.

Kompositionen u.a.: Hannerl vom Dreimäderlhaus, Geh, mach dein Fensterl auf, Im Reiche der Wiener Melodien, Die Erbschaft, Wr. Hausfrauen, s'Herzerl der Wienerin, Waldbacher Revue.

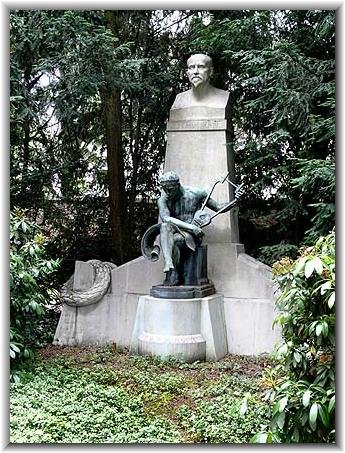

- geb. 27.5.1822 in Lachen (Kanton Schwyz)

- gest. 24.6.1882 in Frankfurt am Main

Deutscher Komponist und Musikpädagoge schweizerischen Herkunft; Sohn eines aus Empfingen bei Freudenstadt gebürtigen Schulmeisters und Musiklehrers, der 1811 vor den Aushebungen der napoleonischen Armee in die Schweiz geflohen war, kehrte aber später nach Württemberg zurück. Dort wurde Raff wegen fehlender finanzieller Mittel zunächst privat unterrichtet, dann aber auf ein Gymnasium gesandt. Schließlich kam er auf das Jesuiten Seminar in Schwyz. 1840 ließ er sich als Lehrer in Rapperswil nieder. Seine musikalische Begabung hatte sich schon im Kindesalter gezeigt, konnte vom Vater aber nur rudimentär gefördert werden, so daß Paff sich autodidaktisch weiterbildete und schließlich erste Kompositionen schuf. Auf Anraten von Franz Abt, der als Chordirektor in Zürich tätig war und den er dort kennengelernt hatte, sandte er einige seiner Kompositionen an Felix Mendelssohn Bartholdy, der sie - einigermaßen beeindruckt - an den Musikverlag Breitkopf & Härtel weitersandte und schließlich seine Werke Op. 2-6 in Robert Schumanns Neue Zeitschrift für Musik veröffentlicht wurden. Durch diesen ersten Erfolg ermutigt, hing er seinen Lehrerberuf an den Nagel und ließ sich 1844 in Zürich nieder, um eine Karriere als freier Komponist zu beginnen, was jedoch mißlang, so daß Raff dort in großer Armut lebte. Das Blatt wandte sich erst, als Franz Liszt anläßlich eines Konzertes im Juni 1845 nach Basel kam. Da Raff sich eine Reise dorthin nicht leisten konnte, ging er zu Fuß nach Basel, traf allerdings dort erst ein, als das Konzert schon begonnen hatte und zudem alle Karten bereits verkauft waren. Liszts Sekretär Belloni bemerkte Raffs große Niedergeschlagenheit, berichtete Liszt davon, der ihm daraufhin nicht nur Einlaß gewährte, sondern ihn sogar zu sich auf die Bühne kommen ließ. Raff, der durch den Regen durchnäßt worden war, schrieb später: “ Ich saß da wie ein laufender Brunnen und nahm nichts wahr außer meinem großen Glück, Liszt zu sehen und zu hören”. 1850 holte ihn Liszt als Sekretär und Assistent nach Weimar. Nachdem er sich mit seinem Förderer und einstigen Idol überworfen hatte, ging er nach Stuttgart, wo er Hans von Bülow kennenlernte, der sein langjähriger Freund wurde. Nach einer Tätigkeit in einem Verlag in Hamburg und einer weiteren, aber kurzen Zusammenarbeit mit Liszt in Weimar, kam Paff schließlich nach Wiesbaden, wo er bis 1877 lebte, seine produktivste kompositorische Schaffensphase hatte und außerdem als Lehrer für Klavier sowie Dozent für Harmonik tätig war. Nach dem großen Erfolg seiner Oper König Alfred und der Sinfonie Im Walde, die beide noch in Weimar entstanden waren, konnte er schließlich ab Anfang der 1870er Jahre endlich als freischaffender Komponist arbeiten. 1878 kam er als erster Direktor an das Hoch'schen Konservatorium in Frankfurt am Main, das unter seiner Ägide rasch internationalen Ruf erlangte, nicht zuletzt indem es ihm gelang solch hervorragende Musiker wie die Pianistin Clara Schumann und den Sänger Julius Stockhausen als Lehrer zu gewinnen. Zu Raffs Werke gehören, in der Melodik von Felix Mendelssohn Bartholdy und in der Satztechnik von Franz Liszt beeinflußt, Opern, Orchesterwerke (u.a. 11 Sinfonien), sowie Kammer- und Klaviermusik und Chorwerke.

Bagneux, Cimetière de Bagneux

![]()

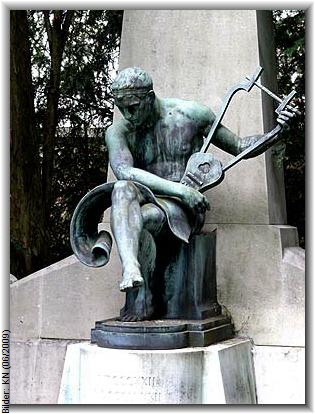

- geb. 22.7.1826 in Paris

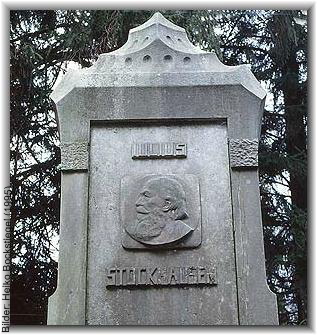

- gest. 22.9.1906 in Frankfurt am Main

Deutscher Sänger (Bariton), Gesangspädagoge und Dirigent; Sohn eines Harfenisten und Komponisten und einer aus dem Elsaß stammenden Sopranistin; erlernte bereits als Kind das Spielen diverser Musikinstrumente und erhielt in Paris eine Gesangsausbildung bei dem spanischen Opernsänger Manuel Patricio Rodríguez García (*1805, †1906) am dortigen Konservatorium. 1848 sang er Felix Mendelssohn Bartholdys Elias in Basel, und 1857 wurde er Mitglied der Opéra Comique in Paris. Von 1862 bis 1867 war er Dirigent der Hamburger Philharmonischen Konzerte, von 1862 bis 1867 an der Singakademie in Hamburg und von 1874 bis 1878 des Stern'schen Gesangsvereins in Berlin. 1878 verpflichtete ihn Joachim Raff, Direktor des mit dem Stiftungsgeld des Frankfurter Bürgers Joseph Hoch neugegründeten Hoch'schen Konservatorium in Frankfurt am Main, als Gesangspädagoge an eben dieses Konservatorium, an dem auch Clara Schumann, die er bereits m Sommer 1854 kennengelernt und mit der er immer wieder auf der Konzertbühne gestanden hatte und die er sehr verehrte, 1878 eine Anstellung angenommen hatte. 1880 verließ er nach einer Auseinandersetzungen mit Joachim Raff das Konservatorium, war aber nach Raffs Tod dort noch einmal von 1883 bis 1884 tätig.

Hamburg, Friedhof Ohlsdorf

Wien, Zentralfriedhof

Frankfurt am Main, Hauptfriedhof

Baden-Baden, Hauptfriedhof

Werner Egk eigentl. Werner Joseph Mayer

- geb. 17.5.1901 in Auchsesheim (heute z. Donauwürth)

- gest. 10.7.1983 in Inning am Ammersee

Deutscher Komponist; Sohn eines Lehrers; studierte u.a. in München bei Carl Orff. Von 1925 bis 1927 lebte Egk in Italien. Von 1930 bis 1933 war Egk für den Bayerischen Rundfunk tätig, wo er auch 1935 als Gastdirigent seine Karriere als Orchesterleiter begann. Seine in Frankfurt am Main 1935 uraufgeführte Oper Die Zaubergeige war in den dreißiger Jahren eines der meistgespielten Werke auf deutschen Bühnen. Aufgrund dieses großen Erfolges wurde er 1936 Kapellmeister an der Berliner Staatsoper. Im November 1938 wurde seine Oper Peer Gynt uraufgeführt. Von 1941 bis 1945 leitete er die Fachschaft Komponisten der Reichsmusikkammer. 1944 wurde er in die Liste der Gottbegnadeten als einer der wichtigsten Komponisten des NS-Staates aufgenommen. Von 1950 bis 1953 Direktor der Musikschule in Westberlin. 1950 wurde er Präsident des von ihm mitbegründeten Deutschen Komponistenverbandes und Vorsitzender des Aufsichtsrates der GEMA, 1979 ließ er sich in München nieder.

Ekg schuf eine Reihe von auf Werken der Weltliteratur basierenden Opern. In seiner zweiten Lebenshälfte wandte er sich verstärkt der Komposition von Ballettmusik zu, z. B. Abraxas (1946) oder Die chinesische Nachtigall (1953).

Seinen Namen bildete er aus den Initialen der Berufsbezeichnung und dem Namen seiner Frau, der Geigerin Elisabeth Karl und verwendete es seit der Hochzeit mit ihr im Jahre 1923..

Werke u.a.: Opern: Columbus (Funkfassung 1933; Bühnenbearbeitung 1942); Die Zaubergeige (1935); Circe (1945),. Irische Legende (1955), Der Revisor (1957); Die Verlobung in San Domingo (1963).

Donauwörth, Städtischer Friedhof

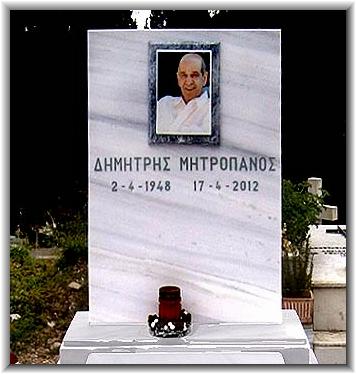

Dimitris Mitropanos [griech. Δημήτρης Μητροπάνος]

- geb. 2.4.1948 in Agia Moni bei Trikala (Thessalien, Griechenland)

- gest. 17.4.2012 in Athen

Griechischer Sänger; mußte bereits als Kind arbeiten, um die Familie finanziell zu unterstützen, da der Vater die Familie verlassen hatte. So arbeitet er zunächst als Kellner in der Taverne seines Onkels, später dann als Holzarbeiter, bevor er im Alter von 16 Jahren nach Athen ging, wo er bei einem weiteren Onkel wohnte. Noch vor Beendigung der Schulausbildung, begann er als Sänger zu arbeiten; bereits in der Taverne seines Onkel hatte er immer wieder gesungen. 1967 erschien seine erste Platte mit dem Lied Thessaloniki. Später arbeitete er mit wichtigen Komponisten und Sängern Griechenlands zusammen, u.a. mit Jorgos Zambetas, den er als seinen großen Lehrmeister bezeichnete, mit Mikis Theodorakis, den er 1966 kennengelernt hatte und dessen Lieder er auf einer Tour durch Griechenland und Zypern, und mit Marios Tokas. Zu seinen bekanntesten Liedern zählen S’anazito, Roza, Ladadika, Alimono, Didima Feggaria und Mia stasi edo. Seine letzte CD erschien im September 2011 unter dem Titel edo imaste und resultiert aus einer Zusammenarbeit zwischen ihm und Stamatis Kraounakis.

Dimitris Mitropanos gilt Griechen als der letzte zeitgenössische Vertreter des Laiko Liedes, d.h. des Volksliedes.

Athen, Erster Friedhof

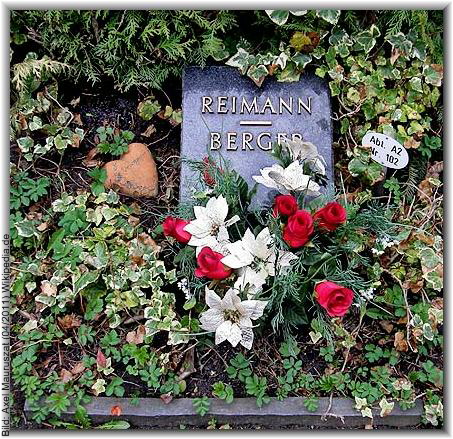

- geb. 15.3.1913 in Berlin

- gest. 22.8.2001 in Berlin

Deutscher Opernsänger (Tenor) und Schauspieler; gab sein Debüt als Opernsänger 1945 als Triquet in Eugen Onegin an der Berliner Staatsoper, nachdem er er sein Gesangsstudium bei Ulrich Eberl in Berlin absolviert hatte. Bevor er die Staatsoper, an der er schon als Kind in einem Chor gesungen hatte, 1947 verließ, sang er dort u.a. den Borsa in Rigoletto, Nathanael in Hoffmanns Erzählungen und den Baron Kronthal in Der Wildschütz. Anschließend arbeitete er als Sänger für den Rundfunk. Bekannt wurde er, als im Mai 1947 die von der Firma Amiga produzierte Schallplatte mit dem Lied der Caprifischer in die Plattenläden kam; der Schlager war zwar bereits 1942 mit Rudi Schuricke als Sänger aufgenommen worden, aber bei der Version mit Kurt Reimann handelte es sich um die erste Nachkriegsveröffentlichung dieses Titels. 1948 schloß er einen Titelvertrag mit dem RIAS, 1949 einen bis 1952 laufenden Ausschließlichkeitsvertrag für Oper, Operette und Einzelliedtitel mit dem Berliner Rundfunk, und 1951 folgte ein Exklusiv-Vertrag mit Kurt Ulrichs Berolina-Film. Bereits 1947 hatte Reimann einen ersten Auftritt in einem Film. 1951 trat er in dem Film Grün ist die Heide als Sänger mehrerer Titel von Hermann Löns auf, u.a. mit dem Lied Auf der Lüneburger Heide, dem titelstiftenden Grün ist die Heide sowie des Riesengebirgsliedes in Erscheinung. Mit seinen Hauptdarstellern Sonja Ziemann (*1926) und Rudolf Prack wurde der Film nicht nur zu einem Kassenschlager. sondern auch zu einem Heimatfilm-Klassiker. Es folgten weitere Filme, in denen er auch als Schauspieler agierte und gemeinsam mit Hans Richter und Ludwig Schmitz als Gesangsterzett auftrat (nachdem Schmitz 1954 verstorben war, nahm Walter Giller dessen Platz ein). Reimann hinterließ zahllose Schallplattenaufnahmen.

Filme u.a.: Wenn die Abendglocken läuten (1951), Der bunte Traum (1952), Tausend rote Rosen blüh’n, Bis wir uns wiederseh’n (nur Gesang), Am Brunnen vor dem Tore (alle 1952), Die Rose von Stambul, Maske in Blau, Wenn am Sonntagabend die Dorfmusik spielt (alle 1953), Schwarzwaldmelodie (1956).

Berlin-Wilmersdorf, Städtischer Friedhof

Omnibus salutem!