Hans Ludwig Raimund von Koester (ab 1900)

- geb. 29.4.1844 in Schwerin

- gest. 21.2.1928 in Kiel

Deutscher Großadmiral; trat 1859 in die Preußische Marine als Kadettenanwärter ein; 1875 erfolgte seine Beförderung zum Korvettenkapitän; u.a. diente er auf mehreren Segelschulschiffen. Sein erstes längeres Kommando führte ihn als Kommandant der Brigg SMS Undine 1874/75 auf eine Reise nach Nord-, Mittel- und Südamerika (die Undine strandete am 28.10.1884 während eines Orkans an der nordjütischen Küste und sank). 1896 wurde er Admiral und Befehlshaber der Ostseeflotte. Kurz nachdem ihm 1905 als erstem deutschen Marineoffizier den Rang eines Großadmirals verliehen worden war, wurde er auf eigenen Wunsch in den Ruhestand verabschiedet (31.12.1905). 1908 wurde von Koester zum Präsidenten des 1898 gegründeten Deutschen Flottenvereins gewählt. Er war auch Mitglied des Vorstandrats des Deutschen Museums, das für München geplant war, und nahm als solcher Einfluß auf die künftige Ausstattung des Museums im Hinblick auf die Seekriegsgeschichte. So überredete er den Architekten Oskar von Miller, ein U-Boot (U-1) auszustellen und die Darstellung der Skagerrak-Schlacht etwas dramatischer zu gestalten.

Kiel, Nordfriedhof

José Francisco de San Martín y Matorras

- geb. 25.2.1778 in Yapeyú (Vizekönigreich La Plata, heute Argentinien)

- gest. 17.8.1850 in Boulogne-sur-Mer

Argentinischer General und Revolutionär; der Sohn spanischer Eltern wuchs in Spanien auf und durchlief dort eine Offizierslaufbahn in der Armee, der er zwanzig Jahre lang angehörte. Schon während dieser Zeit ergriff er Partei für die Bestrebungen der Unabhängigkeit der spanischen Kolonien in Südamerika von der spanischen Krone. 1812 kehrte er nach Argentinien zurück und bildete eine Revolutionsarmee für den Unabhängigkeitskampf aus. 1817 führte San Martín eine Rebellengruppe über die Anden, schlug die Spanier bei Chacabuco in Chile und besetzte die chilenische Hauptstadt Santiago de Chile. 1818, nach einem entscheidenden Sieg über die spanische Armee in Maipú, setzte er in Chile eine nationale Regierung ein, lehnte jedoch das Amt des Präsidenten zugunsten des chilenischen Generals Bernardo O’Higgins ab. Im Dezember 1820 besiegte er die Spanier bei Pisco und besetzte Lima, wo er am 28.7.1821 die Unabhängigkeit Perus ausrief und zum Protektor des Landes ernannt wurde. Wegen des fortgesetzten Widerstands der Spanier in Peru bat er den General und Revolutionär Simón Bolívar um militärische Unterstützung. Da die beiden Revolutionäre sich in Fragen der Regierungspolitik nicht zu verständigen in der Lage waren, trat San Martín im September 1822 zugunsten Bolívars zurück. Es ist jedoch unklar, ob er aus freiem Willen in der Hoffnung zurücktrat, daß dem Weg in die Unabhängigkeit durch Bolívar besser gedient wäre oder ob Letzterer diesen Schritt zur Bedingung für seine Unterstützung in Peru gemacht hatte. Er verließ Peru, zog sich von der Politik und dem Militär zurück und ging 1824 nach Frankreich. 1848 ließ er sich dauerhaft im nordfranzösischen Boulogne-sur-Mer nieder, wo er ein Haus erworben hatte und die letzten Jahre verbrachte.

Inschrift: José de San Martín, guerrero de la independencia Argentina, libertador de Chile y del Perú.

Buenos Aires, Catedral Metropolitana

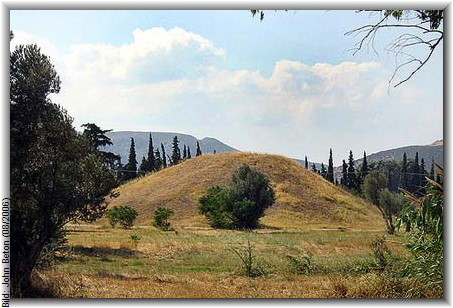

Grabhügel nahe der Stadt Marathon an der Ostküste Attikas; hier sind die in der zwischen Griechen und Persern im September 490 v. Cr. stattgefundenen Schlacht von Marathon gefallenen 192 Griechen begraben worden. Der Legende zufolge hat Pheidippides die Kunde von dem Sieg unter dem Feldherrn Miltiades nach einem Eillauf über die Strecke von ca. 40 Kilometern zu den im Aeropag Athens wartenden Stadtvätern gebracht. Nach Überbringung der guten, dringenden erwarteten Nachricht brach er völlig erschöpft tot zusammen. Sein Lauf ist die Grundlage des anläßlich der 1. Olympiade der Neuzeit wieder aufgelebten Marathonlaufs.

Marathon, Grabhügel

Wilhelm Leopold Colmar Freiherr von der Goltz

- geb. 12.8.1843 in Adlig Bielkenfeld (Krs. Labiau, Ostpreußen)

- gest. 19.4.1916 in Bagdad

Preußischer Generalfeldmarschall, Militärhistoriker und -schriftsteller; nach dem Besuch der Kriegsakademie in Berlin, nahm er 1866 am Deutschen Krieg gegen Österreich teil, in dem er schwer verwundet wurde. 1867 wurde er Mitglied des preußischen Generalstabs. Im Deutsch-Französischen Krieg diente er im Stab von Friedrich Karl von Preußen. Zwischen 1878 und 1883 lehrte er Kriegsgeschichte an der preußischen Kriegsakademie. 1883 veröffentliche er seine Schrift Von Roßbach bis Jena und Auerstedt, in der er durch die Behandlung der preußischen Militärgeschichte indirekt Kritik am Kaiserreich äußerte. Von 1883 bis 1895 reorganisierte er, genannt Goltz-Pascha, die osmanische Armee. Er konnte sogar den Sultan davon überzeugen, türkische Offiziere zur Ausbildung nach Preußen zu senden. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland (1895) wurde er Divisions- und Korpskommandeur und war bis zu seiner Versetzung in den Ruhestand im Jahre 1913 Armee-Inspektor und Generalfeldmarschall. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges bereits über 70 Jahre alt, war ihm der Einsatz an der Front verwehrt; so war er von August 1914 bis November 1914 Generalgouverneur von Belgien. Mit der deutschen Besatzungspolitik nicht einverstanden, bat er um Entlassung von seinem Posten und auf Vorschlag des Botschafters von Wangenheim wieder in die Türkei berufen, wo er ab Oktober 1915 den Oberbefehl über die 6. osmanische Armee übernahm und dieser, nachdem er im Dezember 1915 in Bagdad eingetroffen war, zum Sieg über die eingeschlossenen britischen Truppen in Kut al-Amara verhalf. Er starb in seinem Hauptquartier in Bagdad an Typhus. Im Juni 1916 wurde der Leichnam nach Konstantinopel überführt und zunächst im Garten der deutschen Botschaft am Bosporus beigesetzt.

|

Beisetzung von Goltz’. In der Mitte stehend Enver Pascha.

- geb. 1803 in Walcot bei Bath (England)

- gest. 12.10.1856 in Konstantinopel (heute Istanbul)

Englischer General; trat 1828 in die britische Legion in Portugal ein und kämpfte dort gegen Dom Miguel. 1832 wurde er Offizier in österreichischen Diensten und nahm als Oberleutnant der Husaren den Abschied. 1848 schloß sich er sich der ungarischen Revolution an, kämpfte u.a. bei Tyrnau und Schwechat (30.10.) gegen die kaiserlichen Truppen, schlug sich mit wenigen Husaren zum belagerten Komorn durch. Am Tag der Schlacht bei Acs (28.4.1849) trug er entscheidend zum Siege der Ungarn bei, wofür er zum General befördert wurde. Am 1. Juli eroberte er die Festung Arad und zwang am 14. Juli Jelacic in der Schlacht bei Hegyes zum Rückzug, während er bei Mosorin geschlagen wurde, deckte jedoch anschließend mit der italienischen und polnischen Legion die Flucht Lajos Kossuths bei Orsova. Er selbst trat anschließend ebenfalls mit seinen Truppen auf türkisches Gebiet über, nahm den islamischen Glauben an, wurde türkischer General und befehligte als Kurschid Pascha in Damaskus, wo er 1850 den Aufstand der Alttürken niederschlug. Während des Orientkriegs wurde Guyon dem nach Kaukasien entsandten türkischen Korps als Chef des Generalstabs zugeteilt, vermochte dort jedoch keine Erfolge zu erringen. Er starb in der Türkei an Cholera.

Istanbul, Haydarpasha Friedhof

Istanbul OT Tarabya, Deutscher Soldatenfriedhof

- geb. 2.6.1864 in Leipzig

- gest. 13.1.1946 in Bremen

Deutscher Admiral; war Admiral der kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg. Er wurde als Befehlshaber der Mittelmeerdivision bekannt, die zu Beginn des Krieges im August 1914 durch ihr Einlaufen in die Dardanellen und ihre Übergabe an die Türkei erheblich zum Kriegseintritt des Osmanischen Reiches auf Seite der Mittelmächte beitrug. Als sich der Beginn des Krieges abzeichnete, dampfte er mit den beiden ihm unterstellten Schiffen, dem Schlachtkreuzer SMS Goeben und dem Kleinen Kreuzer SMS Breslau, aus den Gewässern der Adria zunächst ins westliche Mittelmeer, wo er nach Kriegsausbruch Hafenanlagen in Algerien beschießen ließ, und lief, nachdem es britische Verbänden nicht gelungen war, seinen Verband zu stellen, am 10.8.1914 in die Dardanellen ein. Nach Verhandlungen mit der türkischen Regierung übergab er seine Schiffe in Konstantinopel der türkischen Marine. Die in Yavuz Sultan Selim umgetaufte Goeben sicherte, nachdem die beiden Meerengen am 27.9. offiziell für die internationale Schifffahrt gesperrt worden waren, den Bosporus. Als am 2.11. das Zarenreich der Türkei und diese am 12.11. der Triple Entente den Krieg erklärte hatte, wurde Souchon zum Oberbefehlshaber der osmanischen - nach dem Kriegseintritt Bulgariens auch der bulgarischen - Kriegsmarine ernannt und führte bis 1917 verschiedene Kampfhandlungen gegen die russische Marine und russische Hafen- und Küstenanlagen im Schwarzen Meer durch. 1917 kehrte Souchon nach Deutschland zurück und übernahm den Befehl über das Vierte Schlachtgeschwader der Hochseeflotte. Bei Kriegsende war er Kommandeur der Marinebasis Kiel.

Bremen, Riensberger Friedhof

- geb. 24.4.1876 in Wandsbek

- gest. 6.11.1960 in Kiel

Deutscher Marineoffizier, Großadmiral (seit 1939); trat im April 1894 in die kaiserliche Marine ein und fuhr nach Beendigung der Grundausbildung zunächst auf dem Vollschiff Stosch und anschließend auf dem Großen Kreuzer Gneisenau. Im Oktober 1897 wurde er zum Unterleutnant zur See, 1900 zum Oberleutnant befördert, nachdem er als Signaloffizier auf verschiedenen Panzerkreuzern eingesetzt war. Nach verschiedenen Kommandos und Aufenthalts an der Marineakademie wurde er im März 1905 zum Kapitänleutnant ernannt. Nach Ende des Kommandos auf der kaiserlichen Hochseeyacht Hohenzollern erfolgte die Ernennung zum Ersten Admiralstabsoffizier beim Befehlshaber der Aufklärungsstreitkräfte. Nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges nahm Raeder 1915 an dem Gefecht auf der Doggerbank und 1916 an der Schlacht vor dem Skagerrak gegen die Engländer teil. 1918 wurde er Kommandant des Kreuzers Cöln und war zugleich Chef des Stabes beim Befehlshaber der Aufklärungsstreitkräfte. Im Oktober 1918 zum Chef der Zentralabteilung des Reichsmarineamtes ernannt, hielt er diese Stellung bis 1920 inne. Im Jahr 1922 wurde Raeder mit der Ernennung zum Inspekteur des Bildungswesens der Marine in das politische Zentrum der Marineleitung zurückversetzt und gleichzeitig zum Konteradmiral befördert. Im Herbst 1924 trat er dann den Posten des Befehlshabers der leichten Seestreitkräfte der Nordsee an. Im Januar 1925 wurde er zum Vizeadmiral befördert und zum Chef der Marinestation der Ostsee ernannt. Seit Oktober 1928 fungierte er als Chef der Marineleitung Oberbefehlshaber der Reichs- (seit 1935) der Kriegsmarine. Nach der “Machtübernahme” durch die Nationalsozialisten setzte er sich für den Aufbau einer schlagkräftigen Marine ein. Bislang waren wegen der Beschränkungen durch den Versailler Vertrag Modernisierungen und Neubauten von Kriegsschiffen untersagt - Deutschland hatte sich mit dem Bau sog. Westentaschen-Schlachtschiffe beholfen. Als es im Zweiten Weltkrieg trotz des angekündigten "vollen Einsatzes" zu hohen Verlusten an Menschen und Material (Totalverluste des Panzerschiff Admiral Graf Spee 1939 im Rio de la Plata, des Schwerer Kreuzers Blücher 1940 im Oslofjord, und des Schlachtschiffs Bismarck 1941 im Atlantik) kam, hegte Hitler immer schärfer werdende Zweifel an der Existenzberechtigung der größeren Überwasserschiffe, so daß es Raeder nur mit Mühe gelang, Hitler zu beschwichtigen. Als am Jahresende 1942 ein Vorstoß des Panzerschiffes Lützow und des Schweren Kreuzers Admiral Hipper im Verband mit sechs Zerstörern scheiterte, warf Hitler der Marine Feigheit vor und drohte die Außerdienststellung und Verschrottung der Überwasserschiffe an. In seiner Ehre gekränkt, bat er Hitler daraufhin um seinen Abschied, der am 30.1.1943 gewährt wurde. Raeder wurde nach dem Zusammenbruch des Dritten Reichs am 23.6.1945 verhaftet und im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozeß u.a. wegen Kriegsverbrechen angeklagt und am 1.10.1946 in drei Anklagepunkten schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. 1955 wurde er aus gesundheitlichen Gründen aus dem Kriegsverbrechergefängnis Spandau entlassen. Später wird er sagen, er habe sich nicht nur der Weimarer Republik gegenüber loyal verhalten, sondern habe im April 1931 den späteren Leiter des NS-Reichssicherheitshauptamtes, Reinhard Heydrich, wegen “ehrwidrigen Verhaltens” aus der Marine entlassen.

Inschrift: Amara mors amorem non separat. (Ein bitterer Tod trennt die Liebe nicht).

Kiel, Nordfriedhof

- geb. 12.6.1908 in Wien

- gest. 5.7.1975 in Madrid

Österreichischer Ingenieur und Offizier; zuletzt im Range eines SS-Obersturmbannführers der Reserve Während des Zweiten Weltkrieges leitete er mehrere Kommandounternehmen. Bekannt geworden war Skorzeny durch seine Beteiligung an der Befreiung des auf Befehl König Viktor Emanuels III. abgesetzten und unter Arrest gestellten Diktators Benito Mussolini, die Hitler angeordnet hatte. Unter dem Decknamen Unternehmen Eiche landeten am 12.9.1943 deutsche Fallschirmjäger unter dem Kommando von Oberleutnant Georg Freiherr von Berlepsch sowie des italienischen Generals Fernando Soleti mit zehn Lastenseglern auf dem Gran Sasso. Nach der erfolgreichen Befreiung aus dem dortigen Campo Imperatore - Mussolini wurde zunächst nach Wien, dann nach München gebracht - wurde Skorzeny, obwohl er weder an der Planung der Aktion noch mit Befehlsgewalt an ihr beteiligt war, belobigt, zum SS-Sturmbannführer befördert und mit dem Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes ausgezeichnet. Skorzeny war in der Folge an weiteren Kommandoaktionen beteiligt, u.a. an demUnternehmen Panzerfaust: Als der ungarische Reichsverwesers Miklós Horthy 1944 beabsichtigte, mit den Alliierten einen Separatfrieden zu schließen, stürmte Skorzeny mit SS-Truppen wichtige Regierungsstellen in Budapest und entführte den Sohn Horthys, worauf Horthy sich in deutsche Gefangenschaft begab und seinen Rücktritt erklärte. Ebenfalls 1944 leitete er unter dem Decknamen Unternehmen Greif eine Aktion, bei der deutsche Soldaten in Uniformen alliierten Soldaten während der Ardennenoffensive hinter den gegnerischen Front Verwirrung stiften sollten; der Effekt dieser Aktion hielt sich allerdings in Grenzen. Zuvor war er an der Gefangennahme der Hitler-Attentäter um Claus Schenk von Stauffenberg beteiligt. Nach Kriegsende stellte sich Skorzeny am 15.5.1945 US-amerikanischen Streitkräften und wurde im August 1947 im Prozeß United States of America v. Otto Skorzeny et al. angeklagt wegen “Verletzung der Kriegsgesetze und -gebräuche”. Skorzeny sowie die anderen Angeklagten wurden aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Danach setzte er sich aus Angst vor weiteren Verfahren zunächst nach Paris, dann nach Spanien und 1949 nach Argentinien ab. Skorzeny soll der Führer des angeblichen Untergrundnetzwerks O.d.e.SS.A. gewesen sein, dessen Existenz allerdings nie bewiesen werden konnte. die Organisation soll gegründet worden sein, um ehemalige ranghohe NSDAP-Mitglieder die Flucht aus Europa zu ermöglichen. Anfang der 1950er Jahre kam er nach Spanien, stand dort unter dem Schutz des Diktators Francisco Franco und betrieb in Madrid als erfolgreicher Geschäftsmann eine Import-Export-Firma. Außerdem war er für einige Wirtschaftsunternehmen tätig, u.a. hatte er die Generalvertretung der österreichischen ÖEST für Spanien und Lateinamerika. In dieser Zeit war er u.a. Berater des argentinischen Präsidenten Juan Perón und des ägyptischen Staatschefs Nasser.

Skorzeny, der im Dritten Reich als Held gefeiert wurde, verachtete die neugegründete Bundesrepublik. In einem 1973 von Dr. Claus Spahn für den WDR geführten Interview gefragt, ob er bedaure, einem verbrecherischen System gedient und damit Mitschuld am Tod von Millionen von Menschen zu haben, antwortete er: "Ich würde es heute genauso machen wie damals!"

Wien, Döblinger Friedhof

Hinweis: Skorzenys Asche wurde im Beisein “alter Kameraden” mit dem Hitler-Gruß beifesetzt.

- geb. 21.5.1863 in Groß Seelowitz (Mähren, Österreich-Ungarn, heute Tschechische Republik)

- gest. 30.12.1954 in Meran (Südtirol, Italien)

Erzherzog von Österreich: Feldmarschall; Sohnes des Erzherzogs Karl von Österreich-Teschen und der Erzherzogin Elisabeth Franziska Maria von Österreich; schlug wie zwei seiner älteren Brüder eine militärische Laufbahn ein. Mit 14 Jahren trat er bei den Tiroler Kaiserjägern in die k.u.k. Armee ein, 1877 wurde er Leutnant und 1881 Oberleutnant. Von 1883 bis 1885 absolvierte er die Theresianische Militärakademie in Wiener Neustadt und wurde zum Generalstabsoffizier ausgebildet. 1885 wurde er zum Hauptmann und r 1887 zum Rittmeister befördert. Zwischen 1887 und 1888 diente er im Husaren - Regiment Nr. 5 und am 26. Oktober 1888 wurde er zum Major befördert. Am 27. Oktober 1889 wurde er Oberstleutnant und zum Kommandeur des Infanterie-Regiment Nr. 100 ernannt. Am 26. April 1890 wurde er Oberst und übernahm im folgenden Jahr das Husaren- Regiment Nr. 15. Am 28. Oktober 1893 wurde er zum Generalmajor befördert und übernahm die 9. Infanterie-Brigade in Olmütz. Am 26. April 1896 erreichte er den Rang eines Feldmarschallleutnant und erhielt das Kommando über die 25. Infanterie-Division. Am 27.4.1901 war er zum General der Kavallerie befördert worden und von 1900 bis 1908 Kommandierender General des XIV. Armeekorps in Innsbruck. 1914 wurde er Kommandant der V. Armee am Balkan, war 1916/1917 Kommandant der Heeresgruppe Tirol und 1915 u.a. an der Isonzo-Front sowie erneut 1917/1918 Kommandant der Südwestfront.

Als von 1894 bis 1923 letzter weltlicher Hochmeister des Deutschen Ordens wandelte er diesen 1929 in einen rein geistlichen Orden um. Als Oberhaupt des Deutschen Ordens war er zugleich seit 1894 Inhaber des berühmten Infanterieregiments “Hoch- und Deutschmeister“ Nr. 4. Außerdem wurde er am 11.1.1897 Igls bei Innsbruck zum Großoffizier des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem in der österreichischen Statthalterei investiert.

Die 1898 erworbene Festung Hohenwerfen im Salzburger Land, die er zum Familiensitz hatte ausbauen lassen und die seine Kunst-und Waffensammlung barg, brannte 1931 zu weiten Teilen nieder. Er ließ sie zwar wieder aufbauen, mußte jedoch 1938 das gesamte Anwesen an die nationalsozialistische Gauleitung veräußern.

|

Eugen von Östereich-Teschen als einer der ersten hochadligen Kraftfahrzeugbesitzerin Ischl

Innsbruck, Dom zu St. Jakob

Karl Friedrich Heinrich Graf von der Goltz

- geb. 8.6.1775 in Berlin

- gest. 13.10.1822 in Paris

Preußischer Generalleutnant und Diplomat; Sohn des Leopold Heinrich Graf von der Goltz (*1746, †1816) Generalleutnant, und Chef des Leibkürassierregiments und Gesandter; trat 1787 als Estandartenjunker in das Husarenregiment seines Onkels Johann Wilhelm ein, nahm im Ersten Koalitionskrieg am Rheinfeldzug teil uind wurde am 19. Januar 1794 für seine Leistungen und Tapferkeit in den Schlachten mit dem Orden Pour le Mérite ausgezeichnet. 1806 nahm er unter Blücher an der sog. Doppelschlacht bei Jena und Auerstedt teil. Später war er bevollmächtigter Botschafter des preußischen Königs (ministre plénipotentiaire) am französischen Hof. Als solcher hatte er die Aufgabe erhalten, sich um die zurückgebliebenen Kranken Angehörigen der Preußischen Armee zu kümmern und für die Rückführung von Kriegsgefangenen zu sorgen. Nach dem Zweiten Pariser Frieden wurde Goltz wirklicher Gesandter in Frankreich. Der französische König Ludwig XVIII. würdigte seine Leistung im Juli 1817 mit der Verleihung des Militärverdienstordens. Anläßlich seines Besuches in Paris überreichte ihm Friedrich Wilhelm III. am 19.8.1817 den Roten Adlerorden I. Klasse. Außerdem beförderte er Goltz am 30. März 1818 zum Generalleutnant.

Paris, Cimetière du Père Lachaise

Omnibus salutem!