Dessau, Neuer Begräbnisplatz

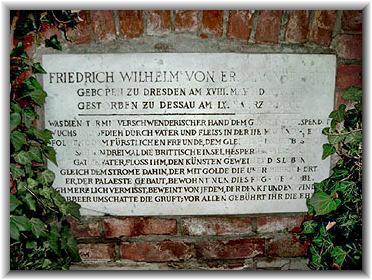

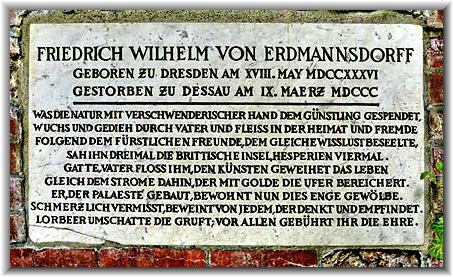

Friedrich Wilhelm Freiherr von Erdmannsdorff

- geb. 18.5..1736 in Dresden

- gest. 9.3.1800 in Dessau

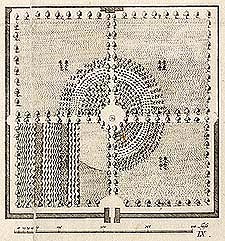

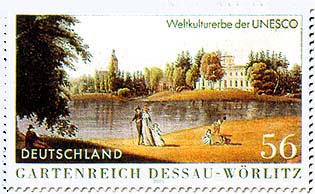

Deutscher Baumeister, einer der bedeutendsten Vertreter des deutschen  Frühklassizismus, beeinflußt von Johann Joachim Winckelmann und der englischen Architektur in der Nachfolge A.Palladios. Sein Hauptwerk ist Schloß und Park Wörlitz bei Dessau (1769-73). Erdmannsdorff war Lehrer des Architekten Friedrich Gillys (*1772, †1800).

Frühklassizismus, beeinflußt von Johann Joachim Winckelmann und der englischen Architektur in der Nachfolge A.Palladios. Sein Hauptwerk ist Schloß und Park Wörlitz bei Dessau (1769-73). Erdmannsdorff war Lehrer des Architekten Friedrich Gillys (*1772, †1800).

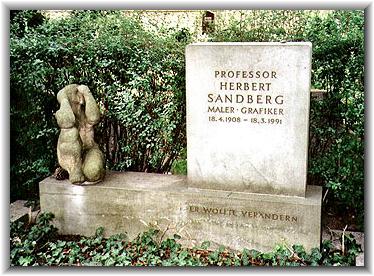

- geb. 18.4.1908 in Posen

- gest. 18.3.1991 in Berlin

Deutscher Grafiker und Karikaturist, von 1925 bis 1928 Studium an der Kunstgewerbeschule in Breslau (heute Wroclaw), bei Otto Mueller, seit 1928 in Berlin als Zeichner und satirischer Karikaturist tätig, ging er 1933 in die Illegalität, wurde jedoch 1934 verhaftet und bis 1945 in Haft im Zuchthaus Brandenburg und im KZ Buchenwald gehalten; ab 1945 wieder in Berlin und Mitbegründer und bis 1950 Mitherausgeber des Ulenspiegels, fertigte er Illustrationen zu Nachrichtenmeldungen an, arbeitete als Karikaturist und entwarf Bühnenbilder, von 1954 bis 1957 Chefredakteur der Zeitschrift Bildende Kunst, 1957 zusammen mit René Graetz eine Reise nach Italien; von 1970 bsi 1972 hielt er Gastvorlesungen an der HGB (Hochschule für Grafik und Buchkunst) in Leipzig. 1972 wurde Sandberg zum Professor ernannt.

Verheiratet war Herbert Sandmann seit 1981 mit der Schauspielerin Lilo Grahn.

Inschrift: Er wollte verändern.

Johann Gottlieb Christian Cantian

- geb. 23.6.1794 in Berlin

- gest. 10.4.1866 in Berlin

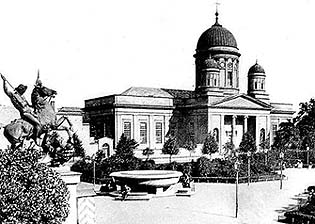

Deutscher Baumeister und Berliner Kommunalpolitiker, absolvierte eine Lehre als Steinmetz und studierte seit 1812 an der Akademie der Künste, nahm an den Befreiungskriegen teil und studierte danach an der Bauakademie in Berlin. 1818 legte er sein Kondukteurexamen ab. Vermutlich um 1822 machte er mit Erfolg das Baumeisterexamen und übernahm die vom Vater gegründete und von seinem Bruder weitergeführte Steinmetzwerkstatt. In den Jahren 1822/23 schuf die Firma Cantian die Sockel für die Schloßbrückenfiguren. Die größte  Attraktion im Lustgarten war die Granitschale, die heute noch dort steht. Sie galt als Weltwunder der Biedermeierzeit und war eine der Hauptsehenswürdigkeiten im königlichen Berlin. Friedrich Wilhelm III. hatte die Anregung zum Entwurf der Schale gegeben. Karl Friedrich Schinkels Idee war es, die größte Schale der Welt herzustellen, die aus heimischem

Attraktion im Lustgarten war die Granitschale, die heute noch dort steht. Sie galt als Weltwunder der Biedermeierzeit und war eine der Hauptsehenswürdigkeiten im königlichen Berlin. Friedrich Wilhelm III. hatte die Anregung zum Entwurf der Schale gegeben. Karl Friedrich Schinkels Idee war es, die größte Schale der Welt herzustellen, die aus heimischem  Material gefertigt werden sollte. Cantian wurde mit dieser Arbeit beauftragt. Den 225 Tonnen schweren Granitfindling, den er von 1826 bis 1831 zu einer Schale, die der Berliner Volksmund auf Grund ihrer Größe den liebenvollen Spitznamen “Berliner Suppenschüssel” gab, bearbeitete, fand er in einem Wald bei Fürstenwalde. In den Jahren von 1822 bis 1832 war Cantian unbesoldeter Stadtrat, wurde 1859 Stadtältester und Stadtverordneter von Berlin.

Material gefertigt werden sollte. Cantian wurde mit dieser Arbeit beauftragt. Den 225 Tonnen schweren Granitfindling, den er von 1826 bis 1831 zu einer Schale, die der Berliner Volksmund auf Grund ihrer Größe den liebenvollen Spitznamen “Berliner Suppenschüssel” gab, bearbeitete, fand er in einem Wald bei Fürstenwalde. In den Jahren von 1822 bis 1832 war Cantian unbesoldeter Stadtrat, wurde 1859 Stadtältester und Stadtverordneter von Berlin.

- geb. 13.5.1861 in Borna

- gest. 11.11.1945 in Leipzig

Deutscher Architekt; arbeitete nach dem Architekturstudium in Dresden als selbstständiger Architekt in Leipzig, war u.a. Projektleiter des Königreichs Sachsen für den Bau des Leipziger Hauptbahnhofs. Sein herausragendster Verdienst war jedoch die Arbeit für den Bau des Völkerschlachtdenkmals. Im Jahr 1892 übernahm er die Aufgabe, die schon mehrfach versuchten und immer wieder gescheiterten Bemühungen um die Errichtung eines Nationaldenkmals für die Völkerschlacht zu forcieren. Er initiierte im Jahr 1894 die Gründung des Deutschen Patriotenbundes und organisierte die Finanzierung des Denkmalsbaus. Dazu rief er zu Spenden auf und ließ eine Lotterie einrichten. Auch die Ausführung des Denkmals, dessen hauptsächlicher Entwurf vom Architekten B. Schmitz (*1858, †1916) stammt, beeinflußte Thieme wesentlich; so forderte er z.B. den Einbau der Krypta.

Leipzig, Südfriedhof

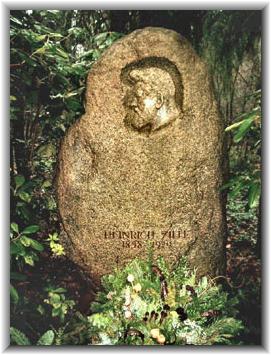

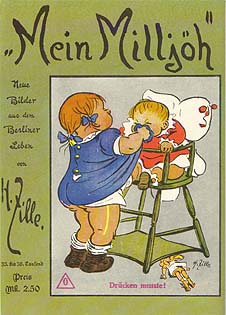

- geb. 10.1.1858 in Radeburg

- gest. 9.8.1929 in Berlin

Deutscher Zeichner und Photograph; der Sohn eines Uhrmachers arbeitete nach einer Lithographenlehre in Berlin bis 1907 in graphischen Werkstätten und hatte parallel hierzu an der Königlichen Kunstschule bei Theodor Hosemann studiert. Um die Wende zu 20. Jahrhundert begann er als Illustrator für verschiedene Zeitschriften zu arbeiten, u.a. für die Lustigen Blätter, die Jugend und den Simplicissimus. Als scharfsichtiger Beobachter dokumentierte er in satirisch-karikaturistischer Zeichnungen das Milieu der einfachen Leute im Berlin seiner Zeit (“Zilles Milljö”). Zuvor hatte er bereits viel in den Straßen Berlins und auf Volksfesten sowie die Ateliers anderer Künstler photographiert, wobei ihm die Aufnahmen ihm auch als Vorlage für seine Werke dienten. 1903 erfolgte auf Betreiben von Max Liebermann Zilles Aufnahme in die neugegründete “Berliner Secession” (von lat: secessio = Abspaltung), die sich auf dessen, Walter Leistikows und Franz Skarbinas Betreiben von akademischen Betrieb abgespalten hatte, aus der Zille und viele andere Künstler jedoch 1913 wieder austraten, um die “Freie Secession” zu begründen. 1924 erfolgte seine Ernennung zum Professor und Aufnahme in die Akademie der Künste. Trotz seiner drastischen Darstellungen der erbarmungswürdigen Lebensumstände der Unterpriviligierten war Zille kein Sozialkritiker im politischen Sinne. Im Gegensatz zu seinem Künstlerfreund Otto Nagel oder der Graphikerin Käthe Kollwitz, die mit ihren Werke anklagten und eine Veränderung der gesellschaftlichen Situation für notwendig hielten, hielt er sich von jeglichen politischen Aktivitäten fern.

|

Porträt aus Copyrightgründen leider nicht verfügbar |

- geb. 20.6.1887 in Hannover

- gest. 8.1.1948 in Ambleside (Westmoreland)

Deutscher Maler, Bildhauer, Bühnenbildner und Dichter; war Mitarbeiter an der expressionistischen Zeitschrift Der Sturm und von 1923 bis 1932 Herausgeber der dadaistischen Zeitschrift Merz. 1935 (endgültig 1937) emigrierte er nach Norwegen und 1940 weiter nach Großbritannien. Seine dadaistische künstlerische und literarische Arbeit beruht auf der Collagetechnik, die er unter dem Begriff “Merzkunst” zusammenfaßte (Merzdichtung, Merzmalerei beziehungsweise Merzbilder und Merzbauten). Er gilt als Vorläufer der konkreten Poesie und als einer der wichtigsten Anreger der modernen Kunst. Berühmt wurde sein Gedichtband Anna Blume (1919).

Hannover, Engesohder Friedhof

Stahnsdorf, Südwest-Friedhof

Berlin, Friedhof Dorotheenstädt. u. Friedrichwerdersche Gemeinde

Berlin, Friedhof Dorotheenstädt. u. Friedrichswerdersche Gemeinde

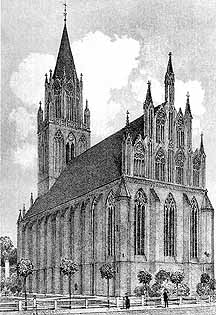

- geb. 1.12.1796 in Zielenzig (heute Sulęcin, Polen)

- gest. 4.11.1869 in Neustrelitz

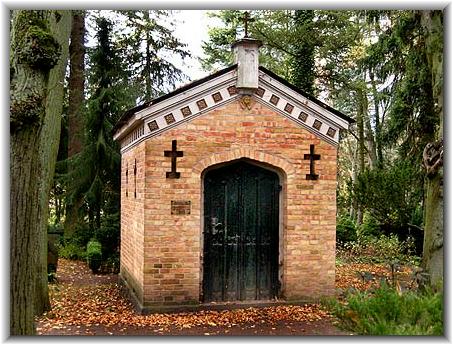

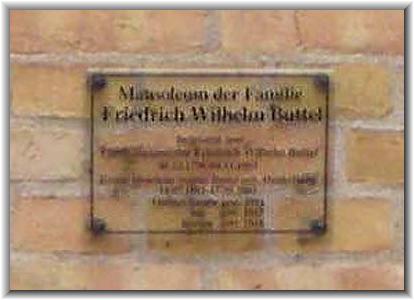

Deutscher Baumeister; Sohn eines Maurermeisters; nach einer Ausbildung zum Maurer und autodidaktischem Studium des Vermessungswesen war er als praktischer Feldmesser bei einem königlichen Oberförster tätig. Im Befreiungskrieg gegen Napoléon kämpfte er als Freiwilliger im 1. Pommerschen Infanterie-Regiment und nahm als Jäger im Füsilier-Bataillon an der Schlacht bei Waterloo teil. 1816 quittierte er den Dienst im Range eines Seconde-Lieutenant. Anschließend studierte er bis 1819 in Berlin Mathematik, Bildende Künste und Architektur. In dieser Zeit machte er an der Bauakademie die Bekanntschaft von Karl Friedrich Schinkel und nahm Zeichenunterricht bei Johann Gottfried Schadow. Nach Abschluß seines Studiums trat er in preußische Dienste und wirkte als Regierungsbaukondukteur an der Überbrückung des Opernkanals, dem Bau der Neuen Wache sowie am Umbau des Berliner Doms mit. Auf Fürsprache Schinkels wurde er 1821 Beamter in der Bauverwaltung der Mecklenburg-Strelitzschen Landesregierung in Neustrelitz und zwei Jahre später zum Hofbaumeister Großherzog Georgs zu Mecklenburg ernannt.  1832 begannen unter seiner Leitung die Bauarbeiten an der Marienkirche in Neubrandenburg, die 1841 erfolgreich abgeschlossen werden konnten. 1842 erfolgte unter Beteiligung Schinkels und Friedrich August Stülers der Umbau der Orangerie Neustrelitz. 1848 wurde Buttel Mitglied des Bau-Departements und Leiter des Dezernat in Bauangelegenheiten; von 1855 bis 1859 leitete er den Bau der Schloßkirche in Neustrelitz, die als sein Hauptwerk angesehen wird. Im Folgejahr erfolgte seine Ernennung zum Oberbaurat. Ihm verdankt Mecklenburg zahlreiche Brücken, Brunnenanlagen, Schleusen und Wasserleitungen, und Buttel sanierte den neuen Kanal und den Hafen von Neustrelitz. Zudem war Buttel auch als Fachautor tätig, so veröffentlichte er im Mecklenburgischen Wochenblatt immer wieder Artikel und verfaßte zahlreiche Fachaufsätze, die sich mit Fragen zu Architektur und Technik beschäftigten. U.a. beschrieb er erstmals die Verwendung von geteerter Pappe zur Abdeckung von Dächern.

1832 begannen unter seiner Leitung die Bauarbeiten an der Marienkirche in Neubrandenburg, die 1841 erfolgreich abgeschlossen werden konnten. 1842 erfolgte unter Beteiligung Schinkels und Friedrich August Stülers der Umbau der Orangerie Neustrelitz. 1848 wurde Buttel Mitglied des Bau-Departements und Leiter des Dezernat in Bauangelegenheiten; von 1855 bis 1859 leitete er den Bau der Schloßkirche in Neustrelitz, die als sein Hauptwerk angesehen wird. Im Folgejahr erfolgte seine Ernennung zum Oberbaurat. Ihm verdankt Mecklenburg zahlreiche Brücken, Brunnenanlagen, Schleusen und Wasserleitungen, und Buttel sanierte den neuen Kanal und den Hafen von Neustrelitz. Zudem war Buttel auch als Fachautor tätig, so veröffentlichte er im Mecklenburgischen Wochenblatt immer wieder Artikel und verfaßte zahlreiche Fachaufsätze, die sich mit Fragen zu Architektur und Technik beschäftigten. U.a. beschrieb er erstmals die Verwendung von geteerter Pappe zur Abdeckung von Dächern.

Friedrich Wilhelm Buttels letzten Lebensjahre waren von schwierigen Bedingungen überschattet: Privat mußte er den Verlust seiner Frau Emilie née Dunckelberg, die viele Jahre lang schwer krank und zuletzt bettlägerig war, verkraften, sein gesundheitlicher Zustand verschlechterte sich, und er litt insbesondere unter zunehmender Sehschwäche. Belastend waren an der Schloßkirche auftretende Bauschäden. Schließlich nahm er sich das Leben.

Werke u.a.: Praktische Erfahrungen über Dornsche Dächer nebst ausführlicher Beschreibung, Kostenberechnung und Zeichnung solcher Constructionen, welche denselben größere Dauer und Dichtigkeit geben (1842)

Neustrelitz, Friedhof Mausoleum

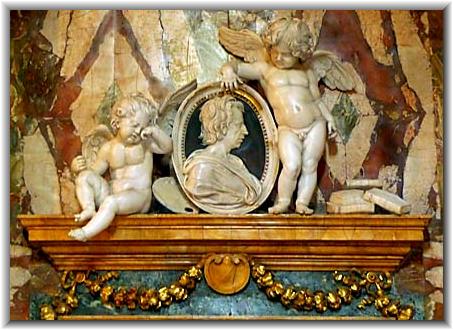

- geb. 12.3.1728 in Aussig (Böhmen, heute Ústí nad Labem, Tschechien)

- gest. 29.6.1779 in Rom

Deutscher Maler; wuchs in Dresden auf. Von 1741 bis 1744 hielt er sich mit seinem Vater Ismael, der als Hofmaler Augusts III. in Dresden tätig war und von dem er ersten Zeichenunterricht erhalten hatte, zum  Antikenstudium und zum Studium der alten Meister in Rom auf. Nach seiner Rückkehr wurde er im Alter von nur 14 Jahren zum Kabinettmaler in Dresden ernannt. 1746 reiste er ein zweites Mal nach Rom, wo er zum Katholizismus konvertierte und die Römerin Margherita Guazzi heiratete. Nach seiner Rückkehr nach Dresden im Jahre 1749 wurde er dort 1751 zum sächsischen Oberhofmaler ernannt, kehrte aber bereits im selben Jahr wieder nach Rom zurück. Dort lernte 1755 er u.a. Johann Joachim Winckelmann kennen, der dort als Direktor der Accademia Capitolina fungierte und der einen großen Einfluß auf die kunsttheoretische Entwicklung Mengs' ausübte. 1755 ernannte Papst Klemens XIII. ihn zum Cavaliere di speron d’oro (Ritter des Ordens vom Goldenen Sporn). Ende 1759 begab sich Mengs nach Neapel, um dort Karl IV. von Neapel und Sizilien und dessen Familie zu porträtieren. Als dieser als Nachfolger seines Vaters Philipps V. als Karl III. nach Spanien zurückkehrte, ging Mengs wieder nach Rom zurück, wo er im im Frühjahr 1760 mit den Arbeiten zu dem Deckenfresko Der Parnaß in der Villa Albani begann, das mit seinem eklektischen klassizistischen Stil für die nachfolgende Malergeneration zum Vorbild wurde. 1761 reiste er ein weiteres Mal nach Madrid, wo er Hofmaler Karls III. wurde und dort gemeinsam mit Giovanni Battista Tiepolo an der Ausgestaltung des königlichen Palastes arbeitete. Danach folgten Fresken in den Königsschlössern von Madrid und Aranjuez sowie in der Camera dei Papiri im Vatikan (zwischen 1762 und 1775). 1777 kehrte Mengs, der auch ein bedeutender Portraitmaler war, dauerhaft nach Rom zurück.

Antikenstudium und zum Studium der alten Meister in Rom auf. Nach seiner Rückkehr wurde er im Alter von nur 14 Jahren zum Kabinettmaler in Dresden ernannt. 1746 reiste er ein zweites Mal nach Rom, wo er zum Katholizismus konvertierte und die Römerin Margherita Guazzi heiratete. Nach seiner Rückkehr nach Dresden im Jahre 1749 wurde er dort 1751 zum sächsischen Oberhofmaler ernannt, kehrte aber bereits im selben Jahr wieder nach Rom zurück. Dort lernte 1755 er u.a. Johann Joachim Winckelmann kennen, der dort als Direktor der Accademia Capitolina fungierte und der einen großen Einfluß auf die kunsttheoretische Entwicklung Mengs' ausübte. 1755 ernannte Papst Klemens XIII. ihn zum Cavaliere di speron d’oro (Ritter des Ordens vom Goldenen Sporn). Ende 1759 begab sich Mengs nach Neapel, um dort Karl IV. von Neapel und Sizilien und dessen Familie zu porträtieren. Als dieser als Nachfolger seines Vaters Philipps V. als Karl III. nach Spanien zurückkehrte, ging Mengs wieder nach Rom zurück, wo er im im Frühjahr 1760 mit den Arbeiten zu dem Deckenfresko Der Parnaß in der Villa Albani begann, das mit seinem eklektischen klassizistischen Stil für die nachfolgende Malergeneration zum Vorbild wurde. 1761 reiste er ein weiteres Mal nach Madrid, wo er Hofmaler Karls III. wurde und dort gemeinsam mit Giovanni Battista Tiepolo an der Ausgestaltung des königlichen Palastes arbeitete. Danach folgten Fresken in den Königsschlössern von Madrid und Aranjuez sowie in der Camera dei Papiri im Vatikan (zwischen 1762 und 1775). 1777 kehrte Mengs, der auch ein bedeutender Portraitmaler war, dauerhaft nach Rom zurück.

|

Perseus befreit Andromeda (zwischen 1773 und 1776)

Rom, Chiesa dei Santi Michele e Magno

- geb. 18.1.1849 Gournay-sur-Marne (Dép. Seine-Saint-Denis)

- gest. 27.3.1906 in Paris

Französischer Maler und Lithograph;

als Künstler des Symbolismus ist er bekannt für seine Einzelportraits von Künstlern und Dichtern seiner Zeit und Szenen des Familienlebens in schemenhaft verschwimmenden Hell-Dunkel-Tönen.

Werke u.a.: Paul Verlaine (1891,

Paris, Cimetière du Montparnasse

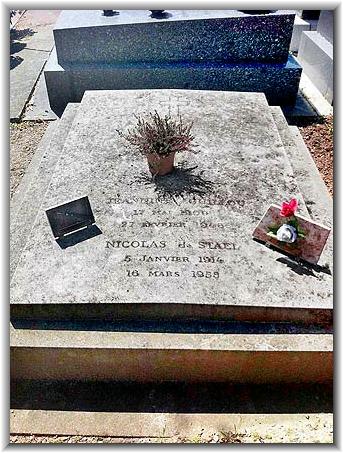

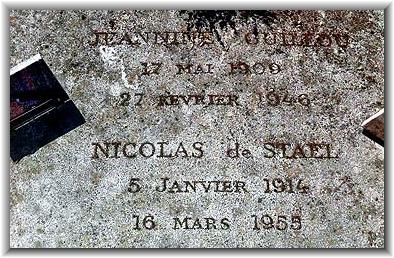

- geb. 5.1.1914 in Sankt Petersburg

- gest. 16.3.1955 in Antibes (Dép. Alpes-Maritimes)

Französischer Maler; Sohn einer aristokratischen Familie französischer Herkunft, entfernt verwandt mit Madame de Staël; sein Vater, Wladimir Staël von Holstein, war zuletzt Vizegouverneur der Peter-Pauls-Festung in Sankt Petersburg. Nach dem Ausbruch der Oktoberrevolution mußte die Familie untertauchen, und erst drei Jahre später gelang ihr die Flucht nach Polen, wo die Eltern, erst der Vater dann die Mutter, 1921 kurz hintereinander starben. Die Kinder - Nicolas und seine beiden Schwestern - hatten das Glück, daß sie zu einem in Brüssel lebenden russischen Unternehmer kamen, der mit ihren Eltern befreundet war. Ab 1933 studierte er an der Académie des Beaux-Arts in Brüssel und der Académie Saint Gilles. Auf einer Reise nach Nordafrika lernte er 1937 in Marrakesch die Malerin Jeannine Guillou kennen, mit der er 1938 nach Frankreich ging. In Paris begann er Werke des Louvre zu kopieren. Um seinen Lebensunterhalt sicherzustellen, kehrt er nach Belgien zurück und beteiligte sich in Lüttich an der Ausmalung der Fresken für den französischen Ausstellungspavillon für die Exposition internationale de la technique de l'eau. Im September 1939 meldete er sich zur Fremdenlegion. Als er im Folgejahr entlassen wurde, ließ er sich in Nizza nieder, wo er Robert Delaunay, dessen Frau Sonia, die wie er aus dem Russischen Kaiserreich stammte, und Le Corbusier kennenlernte. Sie machten ihn mit Georges Braque bekannt, der ihn wiederum zwei Kunsthändlern in Paris vorstellte, die ihn unterstützten. Auf einer Reise nach Nordafrika lernte er 1937 in Marrakesch Jeannine Guillou kennen. In der Zeit von 1942 bis zu seinem Tod widmete de Staël, der 1948 die französische Staatsbürgerschaft erlangte, sich ganz dem Malen und Zeichnen und schuf fast 1.000 abstrakte Landschaftsbilder und Stillleben von klar gebauten, starkfarbigen Flächenformen. Nach 1952 malte Bilder, in denen er Abstraktes und Gegenständliches miteinander verband. 1953 ließ er sich im Département Vaucluse nieder. Die letzten Monate seines Lebens verbrachte de Staël in Antibes, wo er 1955 - von künstlerischen Zweifeln und schweren Depressionen geplagt - durch einen Sprung vom Balkon seines Ateliers aus dem Leben schied.

Paris, Cimetière de Montrouge

nach Renovierung

Zustand der Grabstätte ca. 2001

Omnibus salutem!