Toyen eigentl. Marie Čermínová

1930

1930 ![]()

- geb. 21.9.1902 in Prag

- gest. 9.11.1980 in Paris

Tschechische Malerin und Graphikerin; studierte zunächst in ihrer Heimatstadt an der Kunstakademie, brach dann alle Verbindungen zu ihrer Familie zugunsten einiger Freunde, die "durch die Wahl gebunden" waren, ab. Sie protestierte gegen bürgerliche Tendenzen und billigte die anarchistische Bewegung. Ende 1926 ging sie mit dem tschechischen Maler, Photographen, Dichter und Verleger Jindřich tyrský, mit dem sie bis zu seinem Tode im Jahre 1942 eine enge Freundschaft verband, nach Paris, wo sie sich dem Kreis um André Breton anschloß., kehrte aber 1928 wieder nach Prag zurück. Sie schuf Skizzen und Bilder, oft erotischer Natur, und trug mit solchen Bilder zu der von tyrský 1930 kreierte Revue érotique bei, die sie bis 1933 herausgaben. 1932 illustrierte sie de Sades Roman Justine, den tyrský in der Tschechoslowakei verlegte. Toyen und tyrský entwickelten dann jedoch mehr und mehr Interesse am Surrealismus und gründeten gemeinsam mit anderen Künstlern die Surrealistická skupina v československu (Surrealistische Gruppe in der Tschechoslowakei), zu der sie von Breton und Paul Éluard, die 1934/35 in Prag zu Besuch waren, beglückwünscht wurden. Während der Besetzung der ČSSR durch die deutsche Wehrmacht mußte sie untertauchen, da ihre Bilder als “entartet” galten. Nach dem Krieg konnte sie sich in ihrer Heimat zunächst wieder künstlerisch etablieren und ihre Bilder ausstellen. Allerdings verließ sie im Frühjahr 1947 in Vorahnung dessen, was durch die unter Stalins Einfluß stehende Kommunistische Partei zu erwarten sei, gemeinsam mit dem surrealistischen Dichter Jindřich Heisler die Tschechoslowakei und ließ sich dauerhaft in Paris nieder. Dort nahm sie an zahlreichen Kollektiv- und Einzelausstellungen teil. In den letzten zehn Jahren ihres Lebens vereinsamte sie immer mehr. In den letzten zehn Jahren ihres Lebens vereinsamte sie immer mehr. Nach der Auflösung der Pariser Surrealisten-Gruppe im Jahr 1969 vermißte Toyen die regelmäßigen Treffen mit den gleichgesinnten Künstlern - vor allem sie war es gewesen, die die Gruppe zusammengehalten hatte. Die tschechoslowakische Presse ging über den Tod einer der bedeutendsten tschechischen Malerinen des 20. Jahrhunderts und Vertreterin des Poetismus schweigend hinweg.

Paris, Cimetière des Batignolles

Aage Basse Gustav von Kauffmann

- geb. 14.6.1852 in Kopenhagen

- gest. 2.6.1922 in Vedbæk / Rudersdal Kommune

Dänischer Architekt; Sohn eines Generals à la suite und Kammerherr des dänischen Königs Christian IX.; wuchs in Kopenhagen auf und besuchte dort bis zu seinem 15. Lebensjahr ein Gymnasium. Nachdem er in die Schweiz umgezogen war, studierte er in Lausanne an der kantonalen Ecole Industrielle und von 1870 bis 1874 an der Polytechnischen Hochschule Zürich zunächst Ingenieurwissenschaften, später Architektur. dort machte er die Bekanntschaft Karl Jonas Mylius’ und Alfred Friedrich Bluntschlis und wurde 1874 Mitarbeiter in deren Büro in Frankfurt am Main, bevor er sich 1879 selbstständig machte, von 1884 und 1896 in Bürogemeinschaft mit dem Frankfurter Architekten Ludwig Neher arbeitete, ab 1896 dann aber wieder alleine arbeitete. 1904 kehrte er mit seiner Familie zurück nach Kopenhagen.

Während seiner Tätigkeit in Hessen war er im Rhein-Main-Gebiet, besonders aber in Frankfurt am Main in seinem Metier sehr erfolgreich; so schuf er u.a. 1883 die evangelische Christuskirche im Frankfurter Westend, 1886 gemeinsam mit Ludwig Neher die Villa Varrentrapp, zwischen 1891 und 1893: - ebenfalls mit Neher - die evangelische Lutherkirche an der Bornheimer Heide oder 1902: die Villa Mumm (heute Sitz des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie (BKG).

Verheiratete war Aage von Kauffmann seit 1887 Mathilde Bertha Louise Freiin von Bernus, deren Familie dem Frankfurter Großbürgertum angehörte.

Taarbæk, Taarbæk Kirkegård

Parmigianino eigentl. Girolamo Francesco Maria Mazzola

Selbstbildnis (~1523)

Selbstbildnis (~1523)

- geb. 11.1.1503 in Parma

- gest. 24.8.1540 in Casalmaggiore (Prov. Cremona)

Italienischer Maler und Radierer; achter Sohn einer Handwerker- und Künstlerfamilie; wurde nach dem frühen Tod seines Vaters im Jahre 1505 von den Brüdern seines Vaters, Michele and Pier Ilario - selber Maler - aufgezogen, die sein Talent erkannten und es förderten. Neben einer Unterrichtung in den humanistischen Fächern erhielt er auch Unterweisungen in Naturwissenschaften und Musik. In Parma studierte  er die Werke u.a. von Correggio, dessen sinnlichen Stil er übernahm. Bereits in seinen frühen 20er Jahren führte er bereits Fresken in der Kirche San Giovanni Evangelista in Parma aus. Ab 1523 arbeitete er zunächst in Rom, wo er u.a. für den Altar in der Chiesa di San Salvatore in Lauro das Bild Visione di san Girolamo (dt. Vision des heiligen Hieronymus) nach der Art des noch jungen toskanischen Manierismus schuf und wo ihn viele Zeitgenossen, wie Vasari in seiner Künstlerbiographie Le vite dei più eccellenti architetti, pittori et scultori italiani berichtete, als eine Inkarnation Raphaels sahen.

er die Werke u.a. von Correggio, dessen sinnlichen Stil er übernahm. Bereits in seinen frühen 20er Jahren führte er bereits Fresken in der Kirche San Giovanni Evangelista in Parma aus. Ab 1523 arbeitete er zunächst in Rom, wo er u.a. für den Altar in der Chiesa di San Salvatore in Lauro das Bild Visione di san Girolamo (dt. Vision des heiligen Hieronymus) nach der Art des noch jungen toskanischen Manierismus schuf und wo ihn viele Zeitgenossen, wie Vasari in seiner Künstlerbiographie Le vite dei più eccellenti architetti, pittori et scultori italiani berichtete, als eine Inkarnation Raphaels sahen.

Visione di san Girolamo

Nachdem die Truppen Kaiser Karls V. die Stadt 1527 nach einer mehrwöchigen Belagerung erobert hatten und sie anschließend plünderten (Sacco di Roma), floh aber von dort nach Bologna, nachdem die Truppen Kaiser Karls V. die Stadt 1527 nach einer mehrwöchigen Belagerung erobert hatten und sie anschließend plünderten (Sacco di Roma). Dort schuf er seine schönsten Werke, darunter Madonna di Santa Margherita. 1531 kehrte Parmigianino nach Parma zurück und begann mit den Fresken für die Kirche Santa Maria della Steccata, die allerdings aufgrund seines Todes unvollendet blieben.

Parmigianino schuf außerdem als der ersten italienischen Kupferstecher u.a. Studien der italienischen Seefahrer Christoph Kolumbus und Amerigo Vespucci.

Werke u.a.: Selbstbildnis aus dem Konvexspiegel (auf eine Kugelkalotte aus Holz gemalt, ~1523, s.o.), Der bogenschnitzende Amor (~1533/34), Antea (1535-37), Madonna dal Collo Lungo (1534-40, dt. Die Madonna mit dem langen Hals).

|

Portrait mit trächtiger Hündin

Casalmaggiore (Prov. Cremona), Chiesa de' Frati dei Servi

Selbstbildnis (1917)

Selbstbildnis (1917)

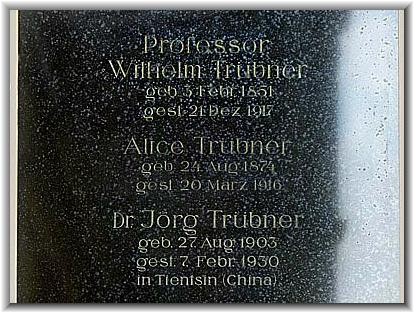

- geb. 3.2.1851 in Heidelberg

- gest. 21.12.1917 in Karlsruhe

Deutscher Maler; Sohn eines Goldschmieds; begann selbst eine Ausbildung zu diesem Beruf, als er 1867 den Maler Anselm Feuerbach kennenlernte, der ihn riet, sich der bildenden Kunst zuzuwenden. Noch im selben Jahr begann er ein Kunststudium, zunächst bis 1868 an der Kunstschule Karlsruhe, wo er bei Feodor Dietz studierte, anschließemd an der Kunstakademie München. Dann zog er nach Stuttgart und setzte dort seine Studien bei Hans Canon fort, kehrte aber bereits 1870 wieder nach München zurück und war dort Schüler von Wilhelm von Diez. Er lernte in dieser Zeit Albert Lang und Carl Schuch kennen, mit denen er gemeinsam die Landschaft rund um den Starnberger See malte, und jetzt auch Wilhelm Leibl persönlich, dessen Werke er bereits auf der ersten Internationalen Kunstausstellung in München neben denen des Franzosen Gustave Courbet bewundert hatte. Nach seiner Rückkehr aus dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 teilte er sich im München mit Lang und Schuch ein Malstudio und stand ab 1871 in enger Verbindung zum sogenannten ”Leibl-Kreis“. 1872 arbeitete er dann eine Zeit lang im Atelier von Hans Thoma mit, der einen großen Einfluß auf Trübners späteren Landschaftsstil gewann. Ab 1872 unternahm er mehrere Studienreisen, zunächst nach Italien, später nach Paris und in die Niederlande. 1875 ließ er sich in München nieder. Dort wurde er 1892 Mitglied in die Münchner Secession ein, verließ diese jedoch bereits im Folgejahr wieder und wurde Mitglied der Freien Vereinigung München. 1896 kehrte er München  den Rücken und nahm in Frankfurt am Main ein Lehramt am Städelschen Kunstinstitut an, wo ihm zwei Jahre später der Professorentitel verliehen wurde. Einen Ruf an die Berliner Kunstakademie im Jahre 1917 konnte er aufgrund seiner Erkrankung nicht mehr annehmen.

den Rücken und nahm in Frankfurt am Main ein Lehramt am Städelschen Kunstinstitut an, wo ihm zwei Jahre später der Professorentitel verliehen wurde. Einen Ruf an die Berliner Kunstakademie im Jahre 1917 konnte er aufgrund seiner Erkrankung nicht mehr annehmen.

Esel mit Mehlsack

Wilhem Trübner gilt als bedeutender Vertreter des Realismus in Deutschland; seine Portraits und Landschaften der Frühzeit zeichnen sich durch meisterhafte Technik und nüchterne Sachlichkeit aus; ab 1891 näherte er sich mit seinen Porträts und Landschaften dem Impressionismus. Später wandte er sich sich mythologischen und religiösen Themen zu.

Verheiratet war Trübner seit 1900 mit seiner Schülerin Alice Auerbach; drei Jahre später kam der gemeinsame Sohn Jörg zur Welt.

Werke u.a.: Im Heidelberger Schloß (1873), Bootssteg auf der Herreninsel im Chiemsee (1874), Kloster Seeon in Oberbayern (1892), Hof im Schloß Amorbach (1899).

|

Balgende Buben (1872)

Karlsruhe, Hauptfriedhof

- geb. 30.11.1853 in Kopenhagen

- gest. 2.4.1932 in Fredemsborg

Dänischer Maler und Zeichner; Sohn eines Lithographen; arbeitete zunächst bei seinem Vater und Adolph Kittendorff, bevor er an der Akademie der Feinen Künste studierte und schließlich bei dem Maler Jørgen Roed tätig wurde. In Öl malte er selten; umso mehr tat er sich als Illustrator und Maler von Aquarellen hervor. Berühmt sind seine Illustrationen zu Ludvig Holbergs Samtlige Comoedier (dt. Sämtliche Komödien) und zu Hans Christian Andersens Märchen. Seine ersten Illustrationen waren die Aquarellzeichnungen zu Andersens Märchen Fyrtøjet (1882, dt. Das Feuerzeug). Seine Buchillustrationen beeinflußten fast ein Vierteljahrhundert lang den Zeitgeschmack. Er arbeitete außerdem für den englischen Punch, den französischen Le Figaro und andere Zeitungen und Witzblätter; zudem war er als künstlerischer Leiter einer Porzellanmanufaktur und der Handwerkerschule am Kopenhagener Kunstgewerbe-Museum tätig. In den Jahren 1882 und 1883 bereiste er Deutschland, die Schweiz und Frankreich, später mehrmals mit Unterstützung der Öffentlichkeit Frankreich und Italien. Auf der Weltausstellung 1889 in Paris wurde mit einer Goldmedaille ausgezeichnet.

|

Das häßliche Entlein

Fredensborg Kommune OT Asminderød, Kirkegård

Bild: Nicola Perscheid (Ausschnitt, 1904)

Bild: Nicola Perscheid (Ausschnitt, 1904) ![]()

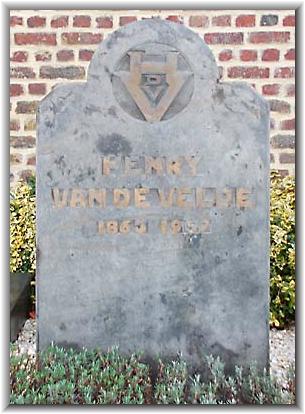

- geb. 3.4.1863 in Antwerpen

- gest. 25.10.1957 in Zürich

Belgischer Architekt und Designer; entstammte einer Familien von Apothekern; studierte bei Charles Verlat an der Königlichen Akademie der Feinen Künste in Antwerpen und in Paris bei Carolus-Duran zunächst Malerei, wandte sich 1892 aber unter dem Einfluß des englischen Arts and Crafts Movement, an dessen Spitze William Morris stand, und beeinflußte von den Ideen des Schriftstellers John Ruskins, von der Malerei der Architektur und Gestaltung zu. Als er sein eigenes, in der in der Nähe Brüssels gelegene Gemeinde Uccle 1895 im frühen Jugendstil errichtetes Haus einrichten wollte, fand er kein geeignetes Mobiliar und auch keine sonstigen Gegenstände, die seinen Vorstellungen entsprachen, und entwarf daraufhin die gesamte Einrichtung selbst, wobei er sich um eine funktions- und materialgerechte Form bemühte. So gelang ihm eine gelungene Verbindung zwischen der Architektur und der Innenraumgestaltung. Bald erhielt er auch Aufträge für die Errichtung von Gebäuden aus Deutschland, wobei er auch hier auf eine Harmonie zwischen der Architektur und er Inneneinrichtung achtete. Stilbildend waren seine Entwürfe für das Interieur der Maison de l'Art Nouveau (1896), einer Kunsthandlung in Paris, die dem französischen Jugendstil seinen Namen gab, und der Innenausstattung im Jugendstil des Folkwang-Museums (1902) in Hagen für Karl Ernst Osthaus. 1902 wurde van de Velde nach Weimar berufen, wo er 1906 die Kunstgewerbeschule gründete, aus der später das Bauhaus hervorging, und bis 1914 leitete; 1907 war er zudem gemeinsam mit Hermann Muthesius und Friedrich Naumann Begründer des Deutschen Werkbundes. Nachdem die Kunstgewerbeschule 1915 kriegsbedingt geschlossen wurde, Nachdem 1915 geschlossen worden war, verließ van de Velde 1917 Deutschland und ging in die Schweiz, wohin ihm seine Familie im November 1918 nachfolgte. 1919 übernahm auf van de Veldes Vorschlag Walter Gropius die Leitung der Kunstgewerbeschule, der ihr später den Namen “Staatliches Bauhaus Weimar” gab. Mitte der 1920er Jahre, verließ er die Schweiz wieder, erhielt eine Professur für Architektur an der Universität Gent und leitete bis 1936 in Brüssel das von ihm gegründete Institut Supérieur des Arts Décoratifs. 1936 wurde er emeritiert, beteiligte sich aber noch an zwei Weltausstellungen, der Weltfachausstellung Paris 1937 und der 1939 New York World’s Fair. 1939 wurde van de Velde zum Mitglied der belgischen Königlichen Kommission der Monumente und Landschaften berufen. Wegen seiner Tätigkeit als Conseiller esthétique de la reconstruction (Berater für Wiederaufbau) unter der deutschen Militärverwaltung, wurde der 83-Jährige nach dem Zweiten Weltkrieg in Belgien angefeindet und mußte sich unter dem Vorwurf der Kollaboration einem entsprechenden Verfahren unterwerfen, das allerdings nach kurzer Zeit eingestellt wurde. 1947 zog er sich endgültig in die Schweiz zurück.

Mit seiner Forderung nach Funktions- und Materialgerechtigkeit und der Verbindung von Kunst und Handwerk wurde Velde zum führenden Künstler und Theoretiker des Jugendstils. Zu seinen Hauptwerken zählen neben seinem eigenen Haus und dessen gesamte Einrichtung in Uccle bei Brüssel (1892-95), die Innenausstattung des Museums Folkwang in Hagen.

Werke u.a.: Universitätsbibliothek Gent (1935-40), Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterloo (1935-38).

Tervuren (Provinz Flämisch-Brabant), Gemeindefriedhof

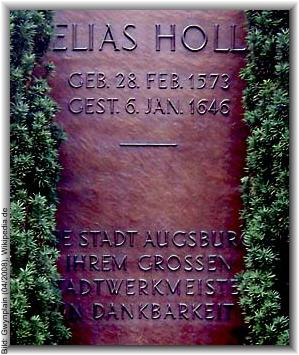

- geb. 28.2.1573 in Augsburg

- gest. 6.1.1646 in Augsburg

Deutscher Baumeister; Sohn des erfolgreichen Augsburger Baumeisters Hans Holl; ging bei seinem Vater in die Lehre und legte 1596 die Meisterprüfung ab. Von 1600 bis 1601 reiste Holl nach Italien, zunächst nach Bozen, dann nach Venedig, wo er einen tiefen Eindruck von der dortigen Architektur empfing. Dabei setzte er sich vor allem mit der von Andrea Palladio geprägten Tradition Oberitaliens auseinander. Nach seiner Rückkehr erhielt er die ersten öffentlichen Aufträge. 1602 übernahm er das Amt des Stadtbaumeister von Augsburg, verlor es als Protestant aber nach dem Restitutionsedikt von 1629. In Augsburg baute er u.a. von 1602 bis 1607 das Zeughaus und von 1615 bis 1620 das Rathaus. Holl, der als ein bedeutender Meister des deutschen Frühbarock gilt, beschäftigte sich aber auch mit technischen Bauten und Befestigungsanlagen. Außerhalb seiner Geburtsstadt war u.a. als Gutachter für Innsbruck und Neuburg an der Donau tätig und entwarf die Erweiterungsbauten für die Willibaldsburg in Eichstätt sowie für das Schloß in Preßburg (heute Bratislava).

Augsburg OT Hochfeld, Protestantischer Friedhof

Wols eigentl. Alfred Otto Wolfgang Schulze

- geb. 27.5.1913 in Berlin

- gest. 1.9.1951 in Paris

Deutscher Photograph, Maler und Graphiker; Sohn eines Berliner Regierungsbeamten, aufgrund der Tätigkeit seines Vaters als Chef der sächsischen Staatskanzlei in Dresden und seinem Einfluß auf die Berufung von Künstlern an die Dresdner Akademie, kam er früh schon in Kontakt mit zahlreichen Künstlern. darunter den Malern Ludwig von Hofmann, Conrad Felixmüller und Otto Dix. Früh entwickelte Wols Interesse zu die Natur, sammelte exotische Fische und Reptilien und für die Photographie; 1924 erhielt er einen Photoapparat und wenig später auch ein Mikroskop. Der Tod seines Vater im Jahre 1929 hinterließ bei dem erst 16-Jährigen einen Schock; er verließim Folgejahr das humanistische Gymnasium und wurde zur Vorbereitung auf das Abitur nunmehr privat unterrichtet, das im jedoch verwehr wurde. Er arbeitete daraufhin in einer Dresdner Mercedes-Werkstatt und danach in dem Photo-Atelier der deutsch-jüdischen Photographin Genja Jonas, die insbesondere für ihre Portraitaufnahmen bekannt war. 1932 volontierte er einige Monate am Frobenius-Institut für Völkerkunde in Frankfurt am Main, wo er mit Begeisterung afrikanische Musikinstrumente inventarisierte; Leo Frobenius, ein Freund der Familie Schulze, kannte er bereits seit 1928, als er sich in dessen Haus am Lago Maggiore aufgehalten hatte. Anfang der 1930er Jahre ging er nach Paris und kehrte von dort nach der “Machtergreifung” der Nazi nicht mehr nach Deutschland zurück - abgesehen einer kurzen Reise 1934 zur Regelung von Erbschaftsangelegenheiten. .

Wols, der als wichtiger Wegbereiter und Vertreter des Tachismus und des Informel. gilt, bildete seinen Künstlernamen als Akronym aus den Initialen seines dritten Vor- und den Anfangsbuchstaben des Familiennamens.

Paris, Cimetière du Père Lachaise, Columbarium

Selbstbildnis

Selbstbildnis

- geb. 15.5.1816 in Diepenbenden (heute zu Aachen)

- gest. 1.12.1859 in Düsseldorf

Deutscher Historienmaler; viertes Kind eines Beamten und nachmaligen Eigentümers einer chemischen Fabrik und der Tochter eines begüterten Geschäftsmanns; da sich seine ungewöhnliche zeichnerische Begabung bereits früh zeigte, kam er - nach dem Besuch der Aachener Zeichenschule - bereits im Alter von 13 Jahren an die Düsseldorfer Kunstakademie, die Wilhelm von Schadow.als Nachfolger von Peter von Cornelius leitete. Von diesem beeinflußt, malte er vorwiegend im Stil der Nazarener. 1836 ging er mit seinem Freund Andreas Achenbach zunächst nach München, dann nach Frankfurt am Main, um sich am dortigen am Städelschen Kunstinstitut fortzubilden. Nachdem er bereits mit seinen ersten Gemälden und Illustrationszeichnungen Aufmerksamkeit und einigen Erfolg erlangt hatte, so hatte er u.a. zwischen 1839 und 1843 vier Kaiserbilder für den Festsaal im Römer in Frankfurt am Main geschaffen, wurde er nach einem für ihn erfolgreichen Wettbewerb mit der Aufgabe betraut, die Wände im Rathaussaal in Aachen mit Szenen aus der Geschichte Karls des Großen zu schmücken. Bevor er mit der Arbeit begann, reiste er 1844 nach Rom, um dort die Fresken Raffaels in den Stanzen des Vatikans zu studieren. Nach seiner Rückkehr begann er 1847 mit der Arbeit, konnte dieses Werk jedoch wegen seiner 1853 ausbrechenden psychischen Erkrankung nicht vollenden.

einem für ihn erfolgreichen Wettbewerb mit der Aufgabe betraut, die Wände im Rathaussaal in Aachen mit Szenen aus der Geschichte Karls des Großen zu schmücken. Bevor er mit der Arbeit begann, reiste er 1844 nach Rom, um dort die Fresken Raffaels in den Stanzen des Vatikans zu studieren. Nach seiner Rückkehr begann er 1847 mit der Arbeit, konnte dieses Werk jedoch wegen seiner 1853 ausbrechenden psychischen Erkrankung nicht vollenden.

Nemesis (1837)

Während der Revolution von 1848/49 hielt er sich in Dresden auf. Seine Erlebnisse dort verarbeitete er in seinem in sechs Folgen als Flugblätter erscheinenden Holzschnitten Auch ein Totentanz (1849), die er in Anlehnung an die mittelalterliche Darstellungsweise gestaltete. Während seines Aufenthalts in Dresden lernte er auch Marie Grahl kennen, verlobte sich mit ihr dort 1850 und heiratete sie 1851. im Folgejahr reiste er mit ihr noch einmal nach Rom, wo ihre gemeinsame Tochter geboren wurde. Aber bereits dort stellten sich bei ihm Symptome ein, die auf eine psychische Krankheit hinwiesen; nach dem Ausbruch seiner Geisteskrankheit - einhergehend mit Sprachstörungen - im Jahr 1853 mußte er seine Arbeiten alle einstellen. Seine Frau und seine Mutter pflegten Alfred Rethel - versunken in völlige geistige Umnachtung - noch sechs Jahre bis zu seinem Tode im Alter von nur 42 Jahren in ihrem Haus in Düsseldorf.

Werke u.a.: Auffindung d. toten Kg. Gustav Adolf nach d. Schlacht b. Lützen (1838), Ottos I. Versöhnung mit seinem Bruder Heinrich (1840), Holzschnittillustrationen zu Marbachs Ausgabe d. Nibelungenliedes (1840), aquarellierten Entwürfen zu Hannibals Zug über die Alpen (1842-48), Szenen aus d. Saulus-Paulus-Legende (~1850).

|

Auch ein Totentanz (Fünftes Blatte)

Düsseldorf OT Golzheim, Friedhof

Hinweis: Rechts neben seiner Grabplatte befindet sich das Grab seiner Mutter.Johanna

- geb. 10.12.1879 in London, Westminster of London

- gest. 24.3.1976 in Midhurst (West Sussex)

Englischer Illustrator; Sohn eines Architekten; nachdem sich sein zeichnerisches Talent bereits an der St. Paul’s School gezeigt hatte, schrieb er sich in der Heatherleys School of Fine Art in Chelsea ein und erhielt, als er auch dort erfolgreich war, ein Stipendium an der Royal Academy Schools, wo er Florence Eleanor Chaplin, seine spätere Frau kennenlernte. Ab 1906 erregte er zunehmend Aufmerksamkeit aufgrund seiner Illustrationen für bebilderte Editionen der Fabeln des Äsop, Charles Dickens’ des Romans David Copperfields und Tom Brown's Schooldays von Thomas Hughes sowie Illustration für die Satirezeitschrift Punch. 1915 erhielt er sein Patent als Artillerieoffizier für die 105th Seige Battery und wurde nach Frankreich, Belgien und Italien abkommandiert. Im Jahr 1917, inzwischen zum 2nd Lieutenant und 1919 zum Captain befördert, wurde er für seine Verdienste in der Schlacht von Passchendaele mit dem Military Cross ausgezeichnet. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges nahm er seine Tätigkeit beim Punch - jetzt in fester Anstellung - wieder auf und wurde dessen führender Kartoonist. 1945 wurde er von Malcolm Muggeridge, der 1953 Herausgeber des Punch wurde, entlassen. Bereits im Jahre 1924 war er dem Schriftsteller Alan Alexander Milne (*1882, 1956) empfohlen worden, der für sein Buch Winnie-the-Pooh eine Illustrator suchte. Im Herbst 1926 erschien das Buch mit seinen Zeichnungen. 1958 schuf er Farbillustrationen für The World of Pooh und 1959 für The World of Christopher Robin. 1965 veröffentlichte er das von ihm geschriebene und gezeichnete Jugendbuch Ben and Brock und 1966 Betsy and Joe. Im Jahre 1972 übergab Shepard seine persönliche Sammlung von Illustrationen der University of Surrey.

Autobiographien: Drawn from Memory (1957), Drawn From Life (1961).

Lodsworth (West Sussex), St. Peter’s Churchyard

Omnibus salutem!